| ジャワ島地震、現地からの報告──2006年6月19日 第10回 |

|---|

|

ジョグジャカルタ州バントゥル県バウラン村 |

|

同上 |

|

同上.手作業で瓦礫を撤去するレスキュー隊 |

|

ジョグジャカルタ州バントゥル県ドドタンバンバン村 |

|

中部ジャワ州クラテン県センゴン村 |

|

ジョグジャカルタ州バントゥル県ジェティス村 |

|

中部ジャワ州クラテン県チャバアン村 |

|

中部ジャワ州クラテン県チャバアン村 |

|

ジョグジャカルタ市内カランクンティ地区 |

|

ジョグジャカルタ州グヌンキドゥル県ブユンガン市場 |

|

ジョグジャカルタ州イモギリ県イモギリ町 商店街が崩壊した |

|

ジョグジャカルタ空港の国内線ターミナル |

|

地震で崩れた世界遺産のヒンドゥー遺跡プランバナン寺院 |

|

同上 |

|

地震で崩れたヒンドゥー遺跡プラオサンロール寺院 |

|

地震で崩れた水の王宮タマンサリ ジョグジャカルタ市内 |

| 復興が遅れるニアス島──2006年3月 第9回 |

|---|

>> 2004年12月のスマトラ沖地震・津波と2005年3月の地震で大きな被害を受けた北スマトラ州ニアス島を再訪した。ニアス島は北スマトラの西海岸から約120キロのインド洋に浮かぶ和歌山県ほどの大きさの島(面積約4772平方キロ)で、人口は約72万人。宗教はキリスト教徒が多い。農業や漁業が主な産業で、出稼ぎ者も多い。島の中央は丘陵地で密林に覆われているが、南部には有名な巨石文化の残る集落やサーフィンの有名なスポットもある。北スマトラの都市メダンから島の中心地グヌンシトリまではプロペラ機で約1時間。または車と船を乗り継ぎ約20時間かかる。左の写真は、毎晩出航する定期船である。 |

>> 両親や妹弟を地震で失ったリカさん(24)は、1年経った今も親戚ら9人とテントやトラックの荷台で寝る暮らしが続いている。今年になってやっとキリスト教会の援助で自宅を改築できるようになった。地震で閉じ込められた部屋で生きのびていた中学生だった妹のメラニーさんは、携帯電話のメールで助けを求めた。しかし後回しにされ、8日後に遺体で見つかった(グヌンシトリで2月20日撮影)。 |

>> ニアス島にはまだ1万2000人の避難生活者がいる(BRR=アチェ・ニアス復興再建庁調べ)。ニアス県庁近くのこの避難所にも130家族・683人が暮らす。テントは雨漏りし、日中は死ぬように暑く、夜は寒いという。BRRは昨年11月、3月末までに仮設住宅に移すと発表したが、実現のメドは立っていない。定職を失った男性はベチャ(人力車)引きになった。女性の多くは華人の家などで洗濯のアルバイトをしている。1日2時間毎日働いても、月に5万ルピア(約750円)しかもらえない(グヌンシトリ・アンペラ避難所で2月21日撮影)。 |

>> ニアス島全体で地震で約1600の橋が壊れた。多くの橋が修復されず、島内の移動は困難を極める。この川に架かっていた橋は地震の後どんどん傾いていき、今年2月に通行止めになった。そのため下半身まで水に浸かり、川を渡らなければならない。しかし、これ以上水量が増えると渡れなくなる(ジダノガウォ川で2月21日撮影)。 |

>> 地震で海岸線の地形が変わり、陥没した土地も多い。この集落では多くの住宅が海に流された。高い椰子の木も海水を被り、すべて枯れてしまった。道路や住宅が建っていた跡や壊れたままのモスクが残っているが、住民はほとんど戻ってきていない。満潮時には海水に浸かってしまうからだ(ボジホナ村で2月21日撮影)。 |

>> 人口約72万人のニアス島にはガソリンスタンドが2軒しかない。営業時間中はいつもオートバイの客であふれかえる。スマトラ本島から約120キロ離れたニアス島は発展から取り残されている。物資の運搬にコストがかかり物価が高い。復興が遅れているのは、支援物資が届きにくく建築資材が高騰したままだという理由もある。アチェの復興も遅れが目立つが、ニアス島の比ではない(グヌンシトリで2月21日撮影)。 |

>> 復興が遅れているニアス島で、日本のNGO(非政府組織)としては唯一「AMDA」(本部岡山市)が残って支援を続けている。島の南東部の3つの漁村で、今年中に約250棟の住宅を完成させるという。これまで他のNGOも調査に来たが、資材搬送などの難しさなどから事業化を諦めた。AMDAも遅れはしたが、作業が始まると避難民も村に戻って来て手伝っている。本業である漁業も復活し、現金収入を得られるようになったという(ボジホナ村で2月21日撮影)。 |

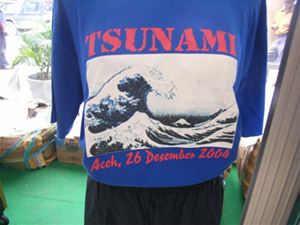

| 巨大津波から1年、追悼も大事だが──2005年12月26日・バンダアチェ 第8回 |

|---|

|

|

|

|

|

| 放置された日本の援助──2005年11月26日・バンダアチェ 第7回 |

|---|

|

|

|

|

|

|

| バリ島同時爆弾テロから二週間──2005年10月20日 第6回 |

|---|

|

|

|

|

|

10月1日の同時爆弾テロから2週間たったバリ島を訪れた。

10月15日は朝からヒンドゥー教のクニンガンの儀式が行なわれていた。先祖の霊を迎え神に対し祈る、日本のお盆のような日だ。観光客といえども1日中外出できないというニュピのような儀式でなく、心が浮かれるお祭りのような日だともいう。

しかし爆弾テロの影響は大きく、いつも賑やかなクタでは観光客が減りひっそりした雰囲気が漂っていた。オーストラリア政府がテロ再発の危険情報を発令しているクタの北、スミニャックではほとんど人を見かけなかった。3年前クタで起きたテロの後も観光客が減ったが、これほど寂しい感じではなかった。

その日は土曜日なので夜はディスコなどが賑わうはずだが、空車のタクシーだけが目立っていた。翌日の日曜日も人通りが少なく、多くの商店は日が沈むと店を閉めてしまった。

テロ現場を見に行った。破壊の規模は想像よりずっと小さかった。クタビーチに近い商店街クタスクエアにあるレストラン「ラジャス」は、屋根は黒焦げだが建物はそのまま残っているので、改装すればすぐに店を再開できそうだ。3年前のテロでは自動車に仕掛けられた爆弾が爆発し、道路に大きな穴があき、周辺に燃え広がった炎で大火事になった。

だがここでは隣の眼鏡店や向かいのブティックは割れたガラスを修理して、1週間もたたずに商売を始めている。眼鏡店の隣にある旅行会社HISも店を開け、日本人客を待っている。近くのマタハリデパートなどに向かう人が手を合わせて祈ったり、写真を撮ったりしている以外、表面的にはテロの前とあまり変わっていないようだ。

クタから南へ約10キロ、ジンバランのムアヤビーチに面した現場は焦げた跡も残っていない。10軒ほど並ぶシーフドカフェのうち、「メネガ」と「ニョマン」という2軒がテロの犠牲になったが、両方とも修理が終わっていた。海岸にはいくつかの花輪が備えられている。その中には東ティモールからのものもあった。東ティモール出身の従業員が犠牲になったのかも知れない。波静かなビーチで泳ぐ観光客もいて、言われてみないとテロ現場だとは分からないほどだ。

しかし3年前に続き2度もバリでテロが起きたことと、商店街やシーフードカフェという外国人だけを狙ったテロではないようなので、バリに暮らす人の多くは以前よりも不安が拡がっているようだ。

今回のテロは国際テロ組織アルカイダと関係があるとされる、東南アジアのイスラム教過激派組織ジャマー・イスラミア(JI)の関与が濃厚だといわれている。国際的観光地で起こったため、日本を始め多くの外国メディアがバリ島を訪れた。インドネシアの国家警察も、毎日外国人記者向けに記者会見を開いた。そのため海外で起きているテロと関連付け、「国際テロ組織の犯行」というニュースの流れができてしまった感もある。

この3年で爆弾テロがバリで2回、ジャカルタで2回という多さだが、その間スラウェシ島のポソやマカッサルでもテロは起きている。インドネシアの記者しか取材に訪れないと「国内のテロ組織」の犯行だといわれ、外国人記者が集まるバリやジャカルタだと「国際テロ組織」だと発表されるのが不思議だ。今回自爆したテロ実行犯の身元がまだ判明していないのに分かるのだろうか。

破壊の規模が小さかったことや、海外からの旅行者よりもインドネシア人の犠牲者の方が多かったことから、バリで暮らすインドネシア人や外国人の中にはJIの犯行ではないという人もいる。

犯行グループが何であれ、なぜ外国人客の比率が多い店でなくインドネシア人客もよく行く店が狙われたのだろうか。クタでテロの標的になった「ラジャス」のオーナーはスラバヤ出身の華人Rさんだ。スラバヤではインテリア関連の仕事をしていたが、15年ほど前バリに渡り商売を始めた。今バリで何軒ものレストランを経営する成功者だ。Rさんには会えなかったが、同じスラバヤからバリに来て20年、ホテルなどを経営するSさんに話を聞いた。

「Rとは毎日電話で話し、昨日も会った。親友といってもいい。でもRはバリ人やジャワ人の悪口を言ってばかりいる。イスラム教徒に対しても馬鹿にした態度が目立つ。テロのあった日、娘さんの結婚式がジンバランであった。犯人はクタの店とジンバランの結婚式会場を同時に狙った。でもジンバランは場所を間違えたんじゃないか」

警察はRさんから何度も事情を聴取している。今Rさんは外に出ることを怖れているという。

「Rは嫉妬され、狙われて当然だった。でも真相は分からない」と、Sさんは付け加えた。

事件の真相は分からない。なぜインドネシアだけこんなにテロが繰り返されるのだろうか。汚職がはびこる社会への不満や貧富の格差などの閉塞感が、ごく一部だが若者をテロリストに駆り立てる。そして彼らを過激な思想に洗脳する組織が存在するのだろう。これまでの政府の怠慢が最近の大幅な石油価格値上げ、物価の高騰を引き起こしたりもする。日常生活から生まれる不公正がテロリストを生む温床になっていることをインドネシアに暮らす人は分かっているから、今後もテロが起こる恐怖から離れられない。その悪循環をつぶしていく努力に迫られている。

| 巨大津波から半年のアチェ──2005.7.12 第5回 |

|---|

|

| バンダアチェより・写真報告──2005.1.29 第4回 |

|---|

|

| 「アチェを忘れるな!」小松邦康 第1回 |

|---|

インドネシア・スマトラ島沖の巨大地震と津波の死者は世界50ヵ国で15万人を越えた。私は発生から4日後の12月30日、震源に近いアチェ州の州都バンダアチェに入った。 |

|

| 津波の水が引いた水田には、腕や足が大きく膨れ、こげ茶色に変色している遺体。瓦礫の下から突き出した手。水路にはうつぶせになったまま浮かんでいる遺体。小さな子どもの遺体が半数以上ある。これでもか、これでもかと視界に入ってくる。 私はいつの間にか遺体にカメラが向けられず、見ることも避けるようになっていた。瓦礫の積み重なっている場所が果てしなく続く。歩きながらあのにおいがしてくると、前を歩いている人に、「右か左か」と聞く。「右」と答えが返ってくると、「左」に目をやり、前へ進む。しかし遺体を見ずに町を歩くことは不可能だ。 私がバンダアチェに入ったのは被害から4日目の12月30日だった。車がないので砂埃の舞う炎天下を1日歩いた。食事は避難所で、炊き出しのインスタントラーメンを恵んでもらった。 中心部にあり、町のシンボルでもあるバイトゥラフマン大モスク周辺では瓦礫を取り払う作業が始まっていた。しかし海岸沿いの村は家がすべて流され、村全体が壊滅状態。ほとんどの地域で死体が手付かずのまま、放置されている。破壊の規模が広範囲に広がり、全く回収作業が追いつかない。 その後、外国の軍隊が瓦礫や泥の下の遺体の撤去作業を始めた。しかし2週間過ぎても、まだ無数の遺体が埋まっている。 そのうち町全体でコレラなど伝染病が流行し、また数万人の死者が出るのだろうか。恐ろしいことが始まりそうだ。 |

|

| バンダアチェは震源から300キロ離れている人口20万を超える大きな町だ。そこで1月10日現在、2万人以上の住民の死亡が確認された。しかし、その数には、放置されたままの遺体や瓦礫や泥の下に埋まっている人、津波に流されてしまった人など未確認の死者は含まれていない。バンダアチェだけで何万人の人が死んだのか分からない。 バンダアチェから250キロのインド洋側のムラボは、震源地に一番近い町だった。町の8割が巨大津波に流され、人口3万人のうち1万人以上が死んだ。しかしこの数字も連日数千人単位で増えている。電話はもちろん、道路や橋が破壊されているので、全く情報が入らなかった。 3日目になって脱出した住民の話がやっと伝わった。 「生き残った人たちを助け出すのはヘリコプターしかない。しかし全く足りない」 その後、外国の軍やNGOが入り、救援物資を届けることができるようになった。 |

|

| アチェ州の面積は日本の九州より広い。海岸に近い町や村が完全に流され、砂浜に変わってしまった場所は無数にある。 日本のメディアはタイのプーケット島やスリランカで死亡や行方不明になった日本人の安否に関する報道が多かった。観光地で被害が拡がったので、観光客が撮影したビデオなどの衝撃的な映像が世界に流れた。しかし震源地に最も近いアチェからの映像はなく、被害の大きさがほとんど伝わらなかった。インドネシアのメディアが現地に入り、電気が復旧し、情報が少しずつ伝わりだすと、死者の数が万単位で増えていった。そして今十万人を超え、毎日増え続けている。 情報が伝わらず、救援体制つくりが遅れたことで、死者が増えていった。日本の自衛隊がアチェに入ることになったが、本格的に作業が始まるのはまだ10日以上先の1月末だという。 |

|

|

アチェではこれまでインドネシア国軍による独立派壊滅作戦が続いていた。石油や天然ガスなどアチェの恵まれた資源はインドネシア政府主導で海外に輸出されている。LNG(液化天然ガス)の一番の買い手は日本だ。しかし富は地元にあまり還元されず、貧しさから抜け出せないという不満から、インドネシアから独立すれば国軍の恐怖からも解放され、確実に豊かになると考える住民が増えていった。おもしろく思わない政府は国軍を増強し、武力でアチェの独立派を押えようとした。2003年5月、アチェ州に戒厳令が発令され、以来1年半余りで住民を含む2000人以上の死者が出ている。 しかしアチェの惨状は国際社会にほとんど伝わっていない。「忘れられた紛争」とも言われている。 そして、今度の巨大地震と津波だ。アチェの悲劇は続く。 アチェを「忘れられた地」にしてはいけない。 |