| �@�@�@�@�@�J���{�W�A�ւ� | �v�m���y���ɈڏZ�����L�҂̖ڂ��猩���J���{�W�A �ؑ� �� |

2008�N9���A�����V����ސE���A���N3�����J���{�W�A�̎�s�v�m���y���ɈڏZ���܂����B�����œ��{��Ɖp��̃J���{�W�A������u�j���j�����v�̕ҏW���߂Ȃ���A�t���[�����X�̋L�҂Ƃ��Ď�ފ����𑱂��Ă��܂��B�V���L�Ҏ���́A�o���R�N�ƃ}�j���œ��h���߂܂������A����͂܂��V���Ƃ͈�������Ԃ̗���̒��ŁA�A�W�A�����߂Ă��������Ǝv���Ă��܂��B

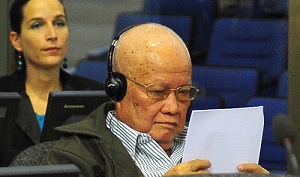

�i�ʐ^�̓J���{�W�A���ʖ@�쎖���ǂ̂��錚���B�v�m���y���x�O�B�j

�i�ʐ^�̓J���{�W�A���ʖ@�쎖���ǂ̂��錚���B�v�m���y���x�O�B�j

��14��@�|���E�|�g���ʖ@��T���L

�|���E�|�g�h��������

|

| �Z�P���[����ƃ|���E�|�g����ɂ��� �j���[�W�[�����h�̐l������ �b�����郍�o�[�g�E�n�~������ ���j���[�W�[�����h�E�n�~���g���s�� |

|

| �P���[�E�n�~������ |

|

| ���N����A����O�̊C�݂Ń��b�g�V�т����� �P���[�����i���o�[�g����j |

|

| ���o�[�g�����̎���������Ƃ̑O�̊C�� ���j���[�W�[�����h�E���J�^�l�� |

|

| �A�E�g�h�A�ŃL�����v���y���ގq���̂���� �P���[����ƉƑ��B�P���[����́u�������v�ɏo�Ă��� �X�p�C�Ƃ��Ă̌P���́A���̂Ƃ��̎v���o�� ���Ƃɂ��Ă����悤���i���o�[�g����j |

|

| �ӂ邳�Ƃɖ���P���[����ƃW��������̕� ���j���[�W�[�����h�E���J�^�l�� |

�@���t�̃j���[�W�[�����h�́A�܂��~�̖��c�̉J���~�锧�����C�����B�k�������A���J�^�l�Ƃ��������Ȓ��̊C�݂ɗ��B�_���Ⴍ���ꍞ�߁A�ݐF�̊C�ɔ����g�������ɐ��܂�Ă͏����Ă������B

�@�n�~���Ƃ̐l�X�́A�ǂ�Ȏv���ł��̊C�݂ɗ����Ă������낤�B

�@�A�E�g�h�A���D���ŁA�������R�Ɉ͂܂�ď��������Ƒ��B���z�̂悤���������̉Ƃ̒��j�A�P���[�E�n�~������i����27�j��1976�N�A�����w���Ŏ�ɓ��ꂽ�����̃��b�g�u�t�H�N�V�[�E���f�B�v���Ń^�C�p���q�s���A�|���E�|�g�h�ɕ߂炦���A�v�m���y���̂r21���e���ɘA�s���ꂽ�B�����āA�����Ȃ��X�p�C�̌��^���A�����炭�͍���̖��A���Y���ꂽ�B

�@�n�~���Ƃ̐l�X���P���[����̏�����m�����̂́A�u�}���[�V�A�������v�Ƃ����ւ���Ō�ɘA�����r�₦�Ă���A1�N4��������̂��Ƃ��B

�@�u���͂悭�A����O�̊C�݂̈�Ԑ�[�ɂ������݁A�C�����߂Ă����v�P���[����̒�A���o�[�g�E�n�~���������B�҂��Ă��҂��Ă��A��ʑ��q���A�܂��������䂩����Ȃ��J���{�W�A�ŕ߂炦���Ă���Ƃ͎v���������A���}�C���X����͊�Ղ��肢�������B

�c���Ƃ�����P���[�����Z��͎���O�ɍL���邱�̊C��V�я�ɂ��Ă����B�����Ȕ��𗧂Ă��{�[�g�ɏ��A�����̂悤�Ɉ�V�т������B�u�����A�C�̌������Ɂv�B���b�g�Ő��E������������Ƃ������N�̂���̖������Ȃ��邽�߁A�P���[����͐N�ɂȂ�Ɠ����o���B�Ƒ������Ō��������B

���łɖS���Ȃ����}�C���X����ɋC�������m���߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��������A�P���[����ɊC�̊y���������������Ƃ������ł����̂ł͂Ȃ����A�Ǝv�����B���̊C�݂ɗ����A�������������������Ă�����A�������A���q���C�ւƂ����Ȃ������̖��O�������ɔ����Ă����B

�Ƒ��̕���

�@�|���E�|�g�h���D�����̂́A�P���[����̖������ł͂Ȃ������B�P���[���s���s���ɂȂ��Ă���A�n�~���Ƃ̐l�X�͎��X�Ɂu���āv�������B

�P���[����ɂ́A�W�����A�s�[�^�[�A�X�[�A���o�[�g��4�l�̒햅�������B���ł��P���[�����15���������N�����Ȃ��@���Z�̃W��������́A�P���[����̎��ɂ��Ƃ̂ق��Ռ������B�V�ԂƂ��͂����ꏏ������2�l�B���l���킹�邱�Ƃ���肾���������q�҂̃W��������́A�Z���s���s���ƂȂ��Ă���l���ς���Ă��܂����B�ӂ������݁A�킽���ɖ\�͂�U�邤�悤�ɂ܂łȂ����B���Ă͂�����Ƃ��߂Ă������e���A�ڂ̑O�Œ�̊������W����������~�߂������A���Ă��邾���������Ƃ����B�u�߂��݂̂��܂�A�ނ�͐e�ł��邱�Ƃ���߂Ă��܂������̂悤�������v�ƁA���o�[�g����͌����B

�@�P���[����̎����������Ă���8������A��������Ȃ��܂܂̃W��������́A����߂��̊R����C�g�𓊂��Ď��E�����B���}�C���X����ƃs�[�^�[����̂������B�W��������́A�P���[����Ɠ���27�ŖS���Ȃ����B2�l�ڂ̑��q�̎��ɍ��������}�C���X����́A��t�ɒ��Í܂���������A���V�ɏo�邱�Ƃ��ł��Ȃ������B���Ƃ��������x���Ă�����G�X�e������(2003�N�Ɏ���)���A�q�������ɊW�̂Ȃ������n���ȂǁA�Ђǂ��������Ă����Ƃ����B �@����A�j���[�W�[�����h�Ŏ�ނɉ����Ă��ꂽ���o�[�g���g�̎v�t���ɂ��܂��A�Z2�l�̎����Â��e�𗎂Ƃ��Ă����B����15���������o�[�g����́A���Ă����ƒ납�瓦���悤�ɔ�s�ɑ������B�p�u��n������A���m��ʋq�ƈ��ݔ�ׂ����Ď������������B�������܂܊w�Z�֍s�����Ƃ��������B

�@�u�h�D�C�퍐�A���Ȃ����P���[���E�����Ƃ��A���Ȃ��̓W���������E�����̂��v

�@2009�N7���A���o�[�g����́A�J���{�W�A���ʖ@��P�[�X1�̔�Q�ҁi���������ҁj�Ƃ��āA�@��ŏ،��ɗ������B�Z�����₵�A�E�Q�����r21�̐ӔC�҂ł���h�D�C�퍐���ڂ̑O�ɂ���B���̎������Ƃ炦���Ƃ��A�̂̐c������悤�ȋْ����o�����B

�@

�������̐�

�@�P���[���r21�ō�炳�ꂽ�u�������v���c���Ă���B

�@�r21�ł̍���́A�X�p�C�┽�t�҂ł���̂�F�߂�����u�������v����邱�Ƃ��ړI�������B���ꂪ�ǂ̂悤�ɑg�D�ɗU�����ꂽ�̂��A�X�p�C�Ƃ��Ă̌P���������̂��B�q�⊯�����́A����łł��������̗��������������A�F�l��m�l�̖��O���X�p�C���ԂƂ��ċ����������B�ނ�ɂ́A�R�̎������Ɋ�Â����̑ߕߎ҂��K�v�������̂��B������A���������o���オ��Ε߂炦��ꂽ�l�����͗p�Ȃ��ƂȂ��āA�E���ꂽ�B���������Ȃ������A����������Ώ��Y�B�ǂ���ɂ��Ă��A�s��������͕s�𗝂Ȏ��ł����Ȃ������B

�@�P���[����̎��������A��͂�R�����ח��Ă��Ă���B�ڑł���A�܂��͂�����A����i�߂��A�����Œ����������A�d�C�V���b�N���c�P���[���ǂ̂悤�ȍ�����Ă������͔��R�Ƃ��Ȃ����A���ʖ@��̐R�c�ŗ��t����ꂽ�r21�ł̍�����@�̐��X�������悬��B���̒��ŃP���[����͕K���ɉR�������B�����炭�͂��̐�Ɏ��Ƃ����I���������Ȃ����Ƃ������Ȃ�����A�����悤�ƒm�b���i��A�R�������B

�@CIA�̃X�p�C�ł��邱�Ƃ�F�߂�����ꂽ�P���[���A�������̒��Ō��y�����u��i�v�̖��O�́u�J�[�l���E�T���_�[�X�v�������B�������u�L���v�e���E�y�b�p�[�v�́A�r�[�g���Y�̃A���o��������Ƃ����̂��낤�BCIA�̎������̓d�b�ԍ��́A�ӂ邳�Ƃ̎���̔ԍ��������B�P���[�������CIA�̌P���̗l�q�́A�q���̂���A�Ƒ��ŏo�������L�����v�̕`�ʂ������B

�@�����āA�P���[����͋����̖��O�Ƃ��āu�r�D�^�[���v���������B�،��ɗ��������o�[�g����͌����B�u����́A�G�X�E�^�[�A�܂��X�̕�e�ł���G�X�^�[�������������O�ł��v�B�Ɍ���Ԃ̒��ŁA�P���[����͕�e�̖��O�Ɏv�������߂��B�������̂܂���������ł��A���������c��ΉƑ��ɉ������`��邩������Ȃ��B����A1���Ԑ�̂��Ƃ�����l���Ă��Ȃ������̂ł͂Ȃ����B�����A�����̏u�Ԃ����т����Ɩ��̌��ł����e�ɗ͂�����̂ł͂Ȃ����B�u�����Ă���A�����Ă�����߂��ɐ�������悤�l�ɗ͂�����v�ƁB

�@�������炯�̏X���������̒�����A�����������Ƃ̂ł��Ȃ��^���̐������������B

�@

3�̃q�X�C

�@2009�N�A�J���{�W�A���ʖ@��ɖ��������҂Ƃ��āA�����ďؐl�Ƃ��ĎQ�����邽�߁A���o�[�g����͏��߂ăJ���{�W�A��K�ꂽ�B

�@�u���̂Ƃ��A�j���[�W�[�����h�̃q�X�C�ō�����y���_���g��3�����Ă����܂����v�ƁA���o�[�g����͌����B�j���[�W�[�����h�̓q�X�C�̎Y�n�Ƃ��Ēm����B���Z�����̃}�I�����̓q�X�C���u�|�I�i���v�ƌĂсA�_���ȐƂ����߂Ă����B�ӂ邳�Ƃ̐��Ȃ�Ƀ��o�[�g����͐[���v�������߂��B�ЂƂ͈�̂̌�����Ȃ��Z�̂��߂ɁA�߂炦��ꂽ�V�A�k�[�N�r�����̊C�ɒ��߂悤�B�ЂƂ͌Z�̕��g�Ƃ��Ď����Ŏ��������悤�B�����čŌ�̂ЂƂ́B �@�u�h�D�C�퍐������܂ł̌����Ō��ɂ��Ă����悤�ɁA�{���Ɏ����̂������Ƃ�F�߁A�����Ă���̂Ȃ�A�퍐�̎�ɂ��̃q�X�C�̃y���_���g�������ċ��������ƍl���܂����v

�@�Z�̖���D���A�Ƒ���j���|���E�|�g�h�B30�N�̂Ƃ����o�āA�n�~����Ƃ����������Ă������̑����݂�����̂Ȃ�c���o�[�g����́A�킸���Ȋ��҂������ăJ���{�W�A�ɍ~�藧�����Ƃ����B

�@���������A�����҂����̍Ō�ɖ@��ɓ����Ă����h�D�C�퍐�́A���̓��̏،��҂ł��郍�o�[�g����̖ڂ������ɂƂ炦���B���o�[�g������A���ߕԂ����B���b���͕�����Ȃ��B���o�[�g����ɂƂ��Ă͉����Ԃɂ��v���鎞�ԁA�ɂ�ݍ������������B�⑰�̖ڂ�g���났���������ߕԂ��퍐�́A�Ј��I�ŗ₽�������𗁂сA���o�[�g����́u��͂�A�������Ƃ͂ł��Ȃ��v�ƁA�v�����Ƃ����B�h�D�C�퍐�̂��߂ɗp�ӂ����q�X�C�́A�܂��茳�ɂ���B

�@����A�W�A�̃J���{�W�A����A�������ꂽ�j���[�W�[�����h�֎�ނɍs�����̂́A�ЂƂ̎����ǂꂾ���̋ꂵ�݂ݏo���̂���̊����邽�߂ł������B�u�l�ގj��܂�Ɍ���ƍ߁v�i�ō��ٔ����j�������炵���߂��݂́A���Ԃ������������A���������o���Ă����B

�@�P���[�E�n�~������́A�r21�Ŗ��𗎂Ƃ���1��4000�l�Ƃ�������l�X�̂�����1�l�ł����Ȃ��B�����悤�ɏd���߂��݂̕��ꂪ�A���O���番����Ȃ���ЂƂ̎��̔w�i�ɂ���B

��13��@�|���E�|�g���ʖ@��T���L�@�L�@�����Ǝ��e��S51�������ɏI�g�Y

�h�D�C�퍐�A�ō��قŏI�g�Y

|

| �ō��ٔ��������ɗՂރJ���E�P�b�N�E�C�E�퍐 �i���ʖ@��j The Accused, Kaing Guek Eav on February 2, 2012 (Courtesy of ECCC)�i���ʖ@��j |

|

| �ō��ٔ�����Ɏ�ނɉ����锻���c�̖�����Y���� �v�m���y���s���ŁA�ؑ��ʂ� Judge Motoo Noguchi after the Supreme Court sentence in Phnom Penh |

��R���d���Y��

�@�J���{�W�A���ʖ@��̏㋉�R�i�ō��فj��2��3���A�|���E�|�g����̐����Ǝ��e��S21�̌������J���E�P�b�N�E�C�E�i�ʏ̃h�D�C�j�퍐�i69�j�ɑ��A�ō��Y�ł���I�g�Y�������n�����B��35�N�Ƃ�����R������j�����A��茵�����Y�������n�����B���ʖ@��͓�R���̂��߁A�����͂���Ŋm�肵���B

�@�h�D�C�퍐�́A�L�^�����邾����1��2000�l�ȏオ��l���I�Ȋ��ōS������A����̖��ɏ��Y���ꂽS21�̕������Ə����߂��B1999�N�ɃJ���{�W�A���ǂɑߕ߂���S������Ă������A2007�N7��31���ɓ��ʖ@��ɐg�����ڂ��ꂽ�B���̌�A�l���ɑ���߁A�푈�ƍ߂ȂǂŋN�i����A��R�̖{�i�R����2009�N3��30���Ɏn�܂����B

�@��R�̌�����77���Ԃɋy�B�����A�uS21�ŋN�������Ƃ͏����ł��鎄�ɐӔC������v�ƌJ��Ԃ��q�ׂĂ����h�D�C�퍐�����A�ٔ����i�ނɂ�A�u�������������킯�ł͂Ȃ��B�������܂��㕔����̖��߂ɏ]��Ȃ���ΎE�Q����Ă����v�ȂǂƂ��āA�Ō�́u�����͂��̓��ʖ@�삪�i�ǑΏۂƂ���w�|���E�|�g�����̍ō������܂��͍ł��ӔC�̂��闧��ɂ������w���ҁx�ɂ͓��Ă͂܂�Ȃ��v�ƁA���߂��咣�����B���@���́A��40�N�����Y�����B

�@��R�����c�́A2010�N7��26���ɊJ���ꂽ���������ŁA�h�D�C�퍐�ɑ���35�N�̗L�ߔ����������n�����B���������̔����ł́A1999�N����2007�N�܂ŁA���퍐���ٔ����s�Ȃ��Ȃ���ԂōS������Ă������Ƃ���@�Ƃ݂Ȃ��A�@�I�~�ϑ[�u�Ƃ���5�N�����������ꂽ�B�܂��A�퍐�������Ŏ���̐ӔC��F�߁A�ϋɓI�Ɍ����ɋ��͂�������L���ɍl�������B

�@���̈�R�����ɑ��A���߂��咣����퍐���A��35�N�͌y������Ƃ��錟�@���A����ɔ�Q�҂ł��閯�������҂����ꂼ��s���������A��i�B2011�N3��28������ō��ِR�����s�Ȃ�ꂽ�B

�u�^���Ȃ��l�ގj��ň��̍߁v

�@�ō��ٔ����̓��A�h�D�C�퍐�͂����̂悤�ɕ��Âȕ\��Ŕ퍐�Ȃɂ����B��ɂ�1���̏����������Ă����B���ꂪ�A�퍐�����������ɉ��@�����L���X�g���̐����������̂��A�����̋L�^�������̂��m���߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��������A�퍐�͂��̖{��퍐�Ȃ̊��̒[�ɒu�����B

�@�ō��ق̔����c�́A��R��5�l��������7�l�B4�l���J���{�W�A�l�����ŁA3�l�����۔������B���̂�����1�l�͓��{�̖�����Y�����ł���B

�@�J���{�W�A�l�̃R���E�X�����ٔ����ɂ�锻�����ǂݏグ�͖�1���Ԕ��ɂ킽�����B�\����قƂ�Ǖς��邱�ƂȂ������Ă����h�D�C�퍐�����A���������u�퍐�̔Ƃ����߂́A�^���Ȃ��l�ގj��ň��̂��̂ł���v�ƒf�������A�킸���Ɍ������䂪�悤�ɂ݂����B���������A���肩�A���_���B����ł��퍐�́A�g���났���������������B

�@���������Ȃ邪�A�������퍐���������f�߂������������p����B

�@�\�\�J���E�P�b�N�E�C�E�́AS21�̒��Œ��S�I�Ȏw���҂ł������B����J���{�W�A�i�|���E�|�g�h�����j�̓G�Ƃ݂Ȃ��ꂽ���e�҂�g�D�I�ɍ��₵�A���Y���邽�߂ɁA�X�^�b�t���P�����A�ނ�ɖ��߂��A�Ď������B�������邱�ƂŁAS21�̉^�c�����D�ꂽ���̂ɂ��悤�ƌ��g�����B�]���āA�ނ�����J���{�W�A�̎w�����ߌn���̃g�b�v�ɂ��Ȃ������Ƃ��������́A�ނ̔������y�����闝�R�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�ō��Y���A�w�����ߌn���̍ō������̂��߂ɂƂ��Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������[���͑��݂��Ȃ��B�J���E�P�b�N�E�C�E�ɑ��锻���́A���̂��ꂩ�����[���߂�Ƃ������ǂ����͊W�Ȃ��A�ގ��g�̔Ƃ����߂ɂ̂݊�Â��Ĕ��f�����ׂ��Ȃ̂��B

�@�ō��ق̌����Ƃ��ẮA�J���E�P�b�N�E�C�E�̎w���I����A�ϋɓI�ɍ߂�Ƃ������Ƃ́A�ނ̔����ɂ����ďd��ȈӖ��������̂ł���B

�@�����́A�Ƃ��ꂽ�߂̏d���ɏ\���ɉ��������̂łȂ���A�����߂��J��Ԃ��Ȃ��Ƃ����}�~���ʂ͂Ȃ��B�J���E�P�b�N�E�C�E���Ƃ����߂́A�^���Ȃ��l�ގj��ň��̍߂ł���B���̍߂��A��Q�҂₻�̉Ƒ���e���A�J���{�W�A�̐l�X���邢�͂��ׂĂ̐l�Ԃɂ����炵������̐[����������݂��Ƃ��A���̍߂ɑ����Ȃ̂́A�l�����邤���ł��������Y�ł���B

�@�������@�����AS21���u���̍H��v�ƕ\���������Ƃ͌֒��ł͂Ȃ��B�J���E�P�b�N�E�C�E�́A���̎��̍H���3�N�ȏ���w��������A���̉^�c��S���Ă����B�ނ́A���c�ɂ��E����Ă������A������q���������܂ޏ��Ȃ��Ƃ�1��2272�l�̐l�X�̎��ɐӔC������B�i���p�I���j

�@

�����炳�ꂽ�u�ꗱ�̐��`�v

�@�ō��ٔ������A��R�����������������e�ƂȂ����̂́AS21�ň����N�����ꂽ�u�l�ގj��ň��̍߁v�́A�퍐���g�ɍō��ӔC������ƒf�������Ƃɉ����A��R���퍐�ɗL���Ƃ�����������ؔے肵�����炾�B

�@��R����@�Ƃ���1999�N����2007�N�܂ł̍S���ɂ��Ắu�J���{�W�A���ǂɂ���@�S���ł���A���ʖ@�삪�~�ς��ׂ����ł͂Ȃ��v�Ƃ��A�~�ϑ[�u�͊Ԉ���Ă���Ƃ����B�܂��A�퍐�������Ŕ��Ȃ̌��t���q�ׁA���͓I�Ȏp�������������Ƃɂ��ẮA�u�퍐�̔ƍ߂͂��̒��x�̏��Œ��a�������̂ł͂Ȃ��v�Ƃ����B

�@�������A�ō��ق́A���@�������߂��u���ߕ��̕s���v�ɂ��Ă͑ނ����B�ō��ٔ����ł́A�����S�����Ԃ��Z�����A�퍐�͂��ł�12�N269�����������̂Ƃ݂Ȃ����B�J���{�W�A�̖@���ɂ��ƁA�����Y�̏ꍇ�A20�N�̕�����ɉ��ߕ��̐\�����ł��邱�ƂɂȂ��Ă���B���̂��߁A�퍐�͂��ꂩ��7�N�]���ɁA���ߕ��̐\�����ł��邱�ƂɂȂ����B

�@���̓_�Ɍ��O�������w�E������B�����A���ߕ��\���̂��ׂĂ��F�߂瓾��Ƃ͌���Ȃ����Ƃ�A���ߕ��̔��f�͐��_�̉e�����ɂ߂ċ����邱�ƂȂǂ���A�h�D�C�퍐�̉��ߕ��\�����F�߂���\���́u�ɂ߂ĒႢ�v�̂���ʓI�Ȍ������B

�@�ō��ٔ����c��1�l�A������Y�����́A���������n����Ƀv�m���y���Ŏ�ނɉ������B��������͔����ɂ��āu�ߋ��̂����܂����ߌ����A���ێЉ�̎x�����Ȃ�����A�J���{�W�A�l���g�������̎�ōق������j�I�Ȕ������Ǝv���B�ꗱ�̐��`���Љ�ɂ����炳�ꂽ���Ƃ́A�����Ɏ��M�ƗE�C��^���邾�낤�v�ƁA������B�܂��A�|���E�|�g����̋L�^�͕������������邪�u�Y���ٔ��ł̎����F��Ɩ@�̍ق����o�Ċm�������Ƃ������Ƃ̏d�݁v���d���������A�Ƃ����B

�@

���Ȃ��]���҂̂��߂�

�@2009�N2���̏���������n�܂������ʖ@��̑�1�P�[�X�́A����ŏI�������B�����̖T���ɒʂ��Ȃ��ŁA�����g�̓��ʂɂ����܂��܂ȕω����������B

�@�h�D�C�퍐�͌����ŁA���ɂ悭����ׂ����B�����ł́A�ؐl�̏،����I���ƁA�ٔ����͕K���퍐�Ɉӌ������B�퍐�͂��̋@������A���Ȏ咣���J��Ԃ����B���ɂ͗܂��Ď����̐ӔC��F�߁A�����ɎӍ߂����B���ɂ́u�����͔ƍ߂̎������܂������m��Ȃ������v�Ƌ��������B��ɕ������ٔ����ނ�����ē��삵�A�������̓��K�l�������A�y�[�W���J��A�u���y���ň�����Ă����B���Ă̕����ł���S21�̐q�⊯���ؐl�Ƃ��ēo�ꂷ��ƁA�u�S�����ƍ��ێЉ���̖@��ɒ��ڂ��Ă���B�{���̂��Ƃ�b���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B������������Ă��ꂽ�J���{�W�A���Y�}�͂����Ȃ��̂��v�ƁA�����ق�ؐl��10���߂��u�����v�����ʂ��������B

�@�h�D�C�퍐�̘b���Ȃ���A�������̊Ԃɂ��A�ڂ̑O���`��ȘV�l�ɓ��������悤�ɂȂ��Ă����BS21�̎S����A�|���E�|�g����̃J���{�W�A���̌����Ă��Ȃ����ɂƂ��āA�퍐�́A���₩�������߂����J���{�W�A�Љ�ł����Ƌ�������N�V���������t�ɂ��������Ȃ������B

�@�������A�퍐�̍߂��A��R�����A���@���̏�i�����������f�����ō��ق̔������A�Y��Ă�����Ȃ��Ƃ��v���o�������B

�@�@��ɂ͂킸����S21�̐����c��̐l�X�����������҂Ƃ��āA���邢�͏ؐl�Ƃ��ēo�ꂵ���B�����A1��2000�l�ȏ�̋]���҂̂����A�قƂ�ǂ̐l���͂��łɒD���A���̖@��Ɍ���邱�Ƃ���ł��Ȃ��̂��B���Ɠ��̂����퍐�������̂悤�Ɏ��Ȏ咣�ł���̂ɑ��A�ނ�͔��_���邱�Ƃ��A�{��̐����グ�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�⑰������ʂ��Ă����A���O���͓`�����Ȃ��B����Ɍ����A�����̈⑰�����́A�]���҂��ǂ̂悤�Ɏ���ł������̂��������A�킩��Ȃ��܂܂Ȃ̂��B

�@�ō��ٔ��������Ȃ���A���́A�@��Ō��ꂽ�A���邢�͂��܂��܂ȋL�^��ʂ��Ēm����1��1�̐��Ǝ����v�������ׂ��B���������ʋ]���҂������A�ǂ�قlj������������Ƃ��A�ǂ�قNjꂵ���������Ƃ��B���Ȃ������B�ڂɂ͌����Ȃ����̂�����B���ꂪ�A30�N�ȏ�O�̃|���E�|�g������ق����̍ٔ��̌��_�ł���ƁA���߂ĐS�ɍ��B

��12��@�|���E�|�g���ʖ@��T���L�@�K

�퍐�����̎咣

|

| �{�i�R���ɗՂ�11��23���̃C�G���E�T���퍐 �i���ʖ@��j |

|

| �{�i�R���ɗՂ�11��22���̃L���[�E�T���t�@���퍐 �i���ʖ@��j |

�@2011�N11��21���Ɏn�܂����A�J���{�W�A���ʖ@���2�P�[�X�̖{�i�R���ł́A���@���̋N�i���R�̐����ɑ����A�|���E�|�g�h�����̌������ł���k�I���E�`�A���l����\�c��c���i85�j�A�C�G���E�T���������O���i86�j�A�L���[�E�T���t�@����������c���i80�j��3�l�́A�N�i���R�����ɑ���q���s�Ȃ�ꂽ�B

�@�k�I���E�`�A�퍐�̒q�ɂ��ẮA�O���ł��`�������B�����āA����2�l�̔������܂Ƃ߂����B�����Ǝ��e��S21 �̏����������J���E�P�b�N�E�C�E�퍐�̑�1�P�[�X�ƈႢ�A��2�P�[�X�͂�����̔퍐�����߂��咣�B3�l�͐����̒����ɂ������̂́A170���l����220���l�����𗎂Ƃ������ƂȂ��������ɂ��Ď��������ɂ͐ӔC�͂Ȃ��A�Ƃ��Ă���B

�Ȃ��A���ݑ�2�P�[�X�ɋN�i����Ă���4�l�ڂ̔퍐�A�C�G���E�`���g���Љ��葊�i79�j�́A�F�m�ǂɂ��ٔ��𑱂��邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ��Ĉ�R�@�삪�ߕ������߂����A�ًc�\�����Ă�����A�ō��ق̔��f��҂��Ă���B���݂��g���S������Ă��邪�A�ٔ��ɂ͎Q�����Ă��Ȃ��B

�C�G���E�T���퍐

�@11��23���A�C�G���E�T���퍐���@��̔퍐�Ȃɍ������B���̒��O�A���퍐�ٌ̕�m�͍ٔ����ɑ��A�u�퍐�ɑ����Ď������ǂݏグ�����v�Ɛ\���o�����A�ٔ����́u�퍐���o�삵�Ă���̂�����A����ɓǂݏグ�邱�Ƃ͋����Ȃ��v�ƁA�p�������B

�@�C�G���E�T���퍐�́A�|���E�|�g�h���������A�^�C�ɓ��S�B1979�N�ɍs�Ȃ�ꂽ�J���{�W�A�l���v���]�c��̖@��ł́A�{�l���Ȃ̂܂��Y�������n���ꂽ�B1996�N�A�V�n�k�[�N�����i�����j�̓��͂��ē��~�B�|���E�|�g�h�̐l�X�ւ̉e���͂��傫�������C�G���E�T���퍐�̓��~���A�|���E�|�g�h����A�g�D�I���łւƂȂ������Ƃ�����ꂽ�B�C�G���E�T���퍐�́A���̂Ƃ��̉��͂��L���ł���Ƃ��Ď������i�ǂ���邱�Ƃ̕s������i����B

�@���̓��A�ٔ����ɑ�����Ĕ퍐�ȂɈڂ����C�G���E�T���퍐�́A�p�ӂ����q����ǂݏグ�n�߂��B

�@�u1996�N�A���͍������牶�͂����B���̌�A�����̋������A��������̉��͂�F�߂��v

�@�����܂œǂ�ŁA�퍐�͊���グ�A�ٔ����ɑi�����B

�@�u���Ă��܂����B�����炭����ȏ�b�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�S�����炭�ēǂݑ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�����x�܂��Ă��炦�Ȃ����v

�@������Ĕ퍐�ٌ̕�m�͍ēx�A��ǂ�\���o�����ٔ����͋p�������B

�@�u���ꂪ���ċꂵ���͕̂����邪�A�q�͂P�y�[�W�����x�ƕ����Ă���̂ŁA�x�݂Ȃ���ł������玩���œǂ݂Ȃ����v

�@�@��́A����̔퍐�����ɑ��A�̂��x�߂Ȃ���ٔ��ɎQ���ł�����ʎ���ݒu����Ȃǂ̔z�������Ă���B���̂����ł��̓��̂悤�ɁA�ł��邾���퍐�{�l��R�c�Ɋ֗^�����悤�Ƃ���p���������Ό�����B�����A1��6���Ԃɂ킽��R�c�́A�x�e������Ƃ͂����A�����Ԃْ̋�����������B�퍐�{�l�̐ϋɓI�Ȋ֗^�𑣂��Ȃ�����A�퍐���i����u�̒��s�ǁv�̓x���𐄂��ʂ�A���̂��������͓���B

�@�b���C�G���E�T���퍐�̒q�ɖ߂��B�ٔ����ɑ�����Ĕ퍐�͘b�𑱂����B

�@�u���̖@��́A���ւ̓��͂��L���ł͂Ȃ��Ɣ��f�����B���͂��̔��f�ɂ͎^���ł��Ȃ��B�@�삻�̂��̂�ے肷�����͂Ȃ����A���̔��f�ɂ͔[���ł��Ȃ��v�Ƃ��A���͂̈����ɂ��čō��ق̔��f��҂������A�Ǝ咣�����B����Łu���̖@�삪�������s�����Ă���Ƃ͎v���Ȃ��̂ŁA���͍ō��ق̔��f���o��܂ł́A�R�c�ɎQ���������Ȃ��Ǝv�����B�����A�@��d����ӎv���������߂ɁA����܂Œʂ�Q����������v�Əq�ׂ��B

�@

�L���[�E�T���t�@���퍐

�@�����ē����A�퍐�Ȃɂ̓L���[�E�T���t�@���퍐���������B�L���[�E�T���t�@���퍐�́A�|���E�|�g�h�����i�����E����J���v�`�A�j�̍��Ɗ�����c���B����́A���ƌ���ɂ�����B�����A���퍐�̎咣�́A�����̋]�����o�����|���E�|�g�h�����̐������j�Ɏ����͊֗^���Ă��Ȃ��A�Ƃ������̂��B

�@�u���h����T���Ȃ̑m���݂̂Ȃ���A���E�݂̂Ȃ���A�J���{�W�A�����݂̂Ȃ���v�B�L���[�E�T���t�@���퍐�͒q���n�߂�Ƃ��A���������Ȃ���K���T���ȂɌ��������Ď�����킹��B�u���݂͂Ȃ���̓G�ł͂Ȃ��v�B

���̎v���������ɂ��ށB

�@�L���[�E�T���t�@���퍐�̒q�ɂ́A���@���̋N�i���R�����ւ̋����s�������ӂꂽ�B�퍐�́A�N�i���R�̐����̒��ň��p���ꂽ�u�؋��v�̑������A�ؐl�̖��O�����܂܂ł��邱�Ƃ�A�V���L���⏑���Ȃnj����҂�W���[�i���X�g�̒��삩��̓��p�ł��邱�Ƃ����܂���Ɏw�E�����B

�@�u���@���ǂ́B1975�N4��17���A�t�����X�̐V���w���E�����h�x�́A�w�v�m��������x�Ƃ������o���̋L�����f�ڂ����B�������̋L�����،��̍����Ƃ�����A���Ȃ��͂����Ƃ����ᔻ���邾�낤�B���Ȃ��͎����߂�Ƃ����ƌ��߂��Ă���B���̂����ŁA���ɑ����̐V���L�������̍����Ƃ��Ĉ��p�����B�܂��A���Ȃ������p���������̏،����A���ꂪ�b�����̂����O�𖾂����Ă��Ȃ��B��������36�N�������čق����@��ŁA���̏؋����A�����̏،��ƁA�V���L����W���[�i���X�g���������{����̈��p�ł����Ȃ��Ƃ����̂́A��̂ǂ��������ƂȂ̂��v

�@����ɔ퍐�́A���@���Ɍ����A�|���E�|�g�h������������O��̍����A���ۏ�ɂ��Đ������n�߂��B

�@�u���݂̂Ȃ���ɂ́A��k�ɂ����������Ȃ����낤���A�����A���Y��`�͐��E���̎�҂Ɋ�]��^�����^���������B���@���ǂ́A���̋��Y��`�^���ւ̌X�|�́A1969�N�ɃV�n�k�[�N�i�O�����j���Ăт����������E�m���i���R�j�ւ̒�R�^���������B�����A�V�n�k�[�N�a���ɑ���N�[�f�^�[����������Ă������炾�B���@���ǂ́A�ԈႢ���Ƃ����̂Ȃ�A�V�n�k�[�N�O�����ɂ��̔퍐�ȂŎ��ƈꏏ�ɏ،�����������ǂ����v

�퍐�́A��C�����߂��B

�@�u���Ȃ��i���@���j���D�ނƍD�܂���Ƃɂ�����炸�A�����A�����E�m���̐��ɑ���l�X�̕s���͋����A����ɑR���鎄�����̉^���͑命���̍����̎x���Ă����B���Ȃ����D�ނƍD�܂���Ƃɂ�����炸�A�������̓N�[�f�^�[�ɂ�萭���ɂ��������E�m���̈����ɑ��A���W�X�^���X�^����W�J���Ă����̂��B�����g�͂��̉^���ɂ����āA�V�n�k�[�N�O�����ƘA�g���A�����Ń��W�X�^���X�^���𑱂��Ă����B����͉ʂ����č߂Ȃ̂��낤���v

�@�k�I���E�`�A�퍐�̎咣�Ɠ��l�ɁA�L���[�E�T���t�@���퍐���|���E�|�g�h�ւ̋��������܂ꂽ�w�i�ɂ́A�����E�m�������₻�̃N�[�f�^�[���x�������Ƃ����č��ւ̃J���{�W�A�����̌������{�肪�������Ǝw�E����B

�@�u���@���ǂ̂����������ƂŗB��A�������ӂ��邱�Ƃ́A�|���E�|�g�h���v�m���y�����������1975�N4��17���ȑO�ɁA���łɎ�s�͔ߎS�ȏɂ������A�Ƃ������Ƃ��B�H�ו�������Ȃ��A�l�X�͕č��ɂ�锚�����瓦���܂ǂ��Ă����B���Ȃ����g�����̂��Ƃ�F�߂��ł͂Ȃ����v

�@�u���́A�|���E�|�g�i���j�����͂ɏA���̂��菕�������Ƃ��č߂ɖ���Ă���B�������A���͂��̍�����邽�߂ɁA�i�����E�m���������x�������j�č���A��ɃJ���{�W�A��N�����悤�Ƃ�����ރx�g�i������A���̍��̎匠�ƓƗ�����邽�߂ɓw�͂������B����ȍl���������Ă��������A�ǂ����Ĉ�����J���{�W�A�̐l�X��j�悤�ȂǂƂ����l���������낤���B���@���ǂ̂����������Ƃ́A�Ό��ɖ����Ă���v

�@�N�i���ꂽ���ƂɌ����������\������L���[�E�T���t�@���퍐�B�����A�R�c�ɂ͐ϋɓI�ɎQ���������A�ƕ\�������B

�@�u���͂��̖@�삪�A���Ȃ��Ƃ��A�����i�|���E�|�g�h�j�����̈ӎv����v���Z�X�ɂ͂��Ȃ��������Ƃ��������@���^���Ă���邱�Ƃ����҂��Ă���B���́A�����A���̍��ʼn����N���Ă���̂���������ƒm�炳��邱�Ƃ��Ȃ��������A���@���ǂ̂������������낵�������ɂ��Ă��m�炳��Ȃ������B�ǂ����Ă��̎����A�@��̑i�ǑΏۂƂȂ鐭���̍ō������ƌ�����̂��낤�B���́A�ȑO�ɐ������悤�ɁA���̍ٔ��ɑS�g�S������߂ĎQ������B�ٔ����i�ނɂ�A�m���݂̂Ȃ��܁A�����݂̂Ȃ���ɂ������Ǝ��̌������Ƃ̈Ӗ������Ă��������邾�낤�v

��11��@�|���E�|�g���ʖ@��T���L�@�J

�P�[�X2�A�{�i�R���n�܂�

�s�������

|

| �P�P���Q�P���Ɏn�܂����{�i�R���ŋN�i���R����������J���{�W�A�l���@�� �i���ʖ@��j |

|

| �{�i�R���Ŗ`���q������k�I���E�`�A�퍐�B�����̃T���O���X�p�ł͂Ȃ��A ��Q���Ԃɂ킽���Ď��g�̗��j�ς��q�ׂ��i���ʖ@��j |

�@�|���E�|�g�h�����̌���������ق��J���{�W�A�@���2011�N11��21���A�������邤���Ő������̍ł������n�ʂɂ������u�u���U�[�E�i���o�[2�v�̃k�I���E�`�A���l����\��c�c���i85�j�A�C�G���E�T���������O���i86�j�A�L���[�E�T���t�@����������c���i80�j��3�퍐�ɑ���u��2�P�[�X�v�{�i�R�����J�n�����B

�@�{�i�R��������21���A�@��ɂ́A�������80���3�퍐�̎p���������B���C�V���c�ɃW�����p�[�B�����͔����A��ɂ͐[�����킪���܂��B�@����ł͎ʐ^�B�e��������Ȃ��̂ŁA�v���X���[���̃��j�^�[�ɉf�����ނ�ɃJ�������������B����̐Ȃɍ���܂ŁA�����Ƃ��ڂ��Ȃ������V�l�̎p�Ƃ͗����ɁA�����Y��ʂ��Č���3�l�̖ڂ͂�������s�������Ă����B

���āA�|���E�|�g���̂��ŁA��������̍�����O�ɍ��炩�Ɂu�v���v��i����3�l�B�ނ�̓|���E�|�g�h���������A�|���E�|�g�������S���A�|���E�|�g�h�Ƃ����g�D�����ł�������A���ʖ@��ɑߕ߂����܂ł́A���Ă̎x���҂����Ɉ͂܂�A����A�L�͎҂Ƃ��ăJ���{�W�A�Љ�ŕ�炵�Ă����B

�@�����@��ɗ��������A3�l�́A�|���E�|�g����ւ̎���̐ӔC�ɂ��Ă̍l�����͂��ꂼ��Ⴄ�B�k�I���E�`�A�퍐�́A����̎v�z�̐�������i����B�C�G���E�T���퍐�́A�����͉��͂��Ă���ق���闧��ɂȂ��A�Ǝ咣����B�L���[�E�T���t�@���퍐�́A�����͈ӎv����v���Z�X�ɂ͓���Ȃ��u���蕨�v�̌��͎҂������A�Ƃ��Ă���B

�@�ӔC��֗^��ے肵���Ƃ��Ă��A�ނ炪������������3�N8������20���̊ԂɁA170������220���l�A�J���{�W�A������4�l��1�l�Ƃ����鐔�̐l�X�����𗎂Ƃ����Ƃ��������͕ς��Ȃ��B����̌��t�Ō��������咣�ł���퍐�����ƈႢ�A���𗎂Ƃ����l�X�͖@��ɎQ�����邱�Ƃ���ł��Ȃ��B�⑰��ڌ��҂̐�����āA���O����i���邱�Ƃ����ł��Ȃ��B

�퍐������O�ɁA���͉��߂Ďv�����B���������̂����퍐�̐������łȂ��A���O�������L�^�Ɏc���ʂ܂���ł������]���҂����́A�����Ȃ��p�ɖڂ��Â炳�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�������Ȃ����Ɏ��܂��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

���@�̐���

�@�{�i�R���́A���@���̋N�i���R�̐�������n�܂����B�܂��A�J���{�W�A�l���@���̃`�A�E���@����������������A3�퍐�̍߂���̓I�ɖ����ƍߍs�ׂƂ��āA�|���E�|�g�h�������ōs�Ȃ�ꂽ�����ڏZ�A�����J���A���e���ɂ������l���I�Ȉ����A���Y�A�`�������ƃx�g�i���l�ɑ���s�E�A�����k�ւ̒e���A���������ɂ��Đ����������B

�@��Q�҂̏،��Ƃ��ċ�����ꂽ�����̏́A���S���ɂ߂��B

�@1975�N4��17���A�|���E�|�g�h����s�v�m���y�����ח������Ă����ɁA�s�s�Z�����W�c�ňړ������鋭���ړ����n�܂����B�ǂ��֍s���̂����A��������̂�����������Ȃ��܂܁A�l�X�͍��Y�������������Ƃ�������Ȃ��܂܉Ƃ��o���B�g�̉��̂��̂�킸���ȋM�d�i�������Ă����̂�����Ƃ��������A���ꂷ���Ɏ��グ���Ă��܂����Ƃ����������B

�@�s��������ő҂��Ă����̂́A�����J���������B�|���E�|�g�h�́A���Ƃ��ێ����邽�߂ɐH�Ƒ��Y���w�����Ă����B�܂��A�J���҂Ɣ_���𒆐S�Ƃ���Љ����邱�Ƃ�ړI�Ƃ����B���h�͎��L���Y�⎑�{��`��ے肵�Ă���A�J���͌l��������H���邽�߂̂��̂ł͂Ȃ��A���ʂ͂��ׂĐ��{�ɕ�����ꂽ�B

�@�J���̎�ނ͂��܂��܂������B�R�������ҁA���p�̃_�������ҁA�W�����O�����J���Ĕ_�n�����ҁB��l���q����������������܂œ����A�킸���ȐH��������z�����ꂽ�B�a�C�₯�������Ă����Â��邱�Ƃ���ł����A�|���u�ӂ��ҁv�ƂƂ��߂��A�t�炦�ΎE����邱�Ƃ��������B

�@�܂��A�|���E�|�g�h�����̊v����j�悤�Ƃ���u�X�p�C�v�ȂǂƂ��āA�ˑR�ߕ߂���A���e���ɑ����邱�Ƃ������������B���ʖ@���1�P�[�X�̕���ƂȂ����v�m���y����S21�����Ǝ��e�����܂߁A�J���{�W�A�����ɂ�100�ȏ�̎��e�����������Ƃ����B�����ł͔���e�҂́A�ٔ����Ȃ��܂܁A����Ȃǔ�l���I�Ȉ������A���Y���ꂽ�Ƃ����B�|���E�|�g���������ɁA�e�n�Łu�L�����O�t�B�[���h�v�ƌĂ��W�c���Y�n���������Ă���B

���e���ł̔�l���I�����̋ɂ݂Ƃ��āA�@��Ń��@�����@���́A��q�������l�Ԃ�H�ׂ��Ƃ����،������p�����B������e���ł́A�|���E�|�g�h�̎�q�������A�߂���ꂽ�l�̕@�Ǝ����y���`�̂悤�Ȃ��̂ň���������A�ۗ��ɂ��ĊO�Ɉ�������o���A�̑������o���ďĂ��ĐH�ׂ��A�Ƃ����B

�@�J���{�W�A�̃C�X�������k�A�`�������ɑ���s�E���l���I�s�ׂ��w�E���ꂽ�B���@�����@���ɂ������̒��ŁA���q2�l���|���E�|�g�h�ɂ��E���ꂽ�Ƃ����`�������̏����ɂ��،����r�f�I�ŏЉ�ꂽ�B�u�|���E�|�g�h�́A�엿�ɂ��邩��ƌ����Đl�����ϋl�߁A��������Ɂw�����x�������B�����炭�Ȃ����ǂ����A�Ɛq�˂Ȃ���v

�@�����ăC�M���X�l�̃A���h�����[�E�P�C���[���@���́A3�l�̔퍐���A���ꂼ�ꐭ���^�c�ɂǂ̂悤�Ɋ֗^���Ă����̂��A�����̔ނ�̍s���┭�����E�������Ȃ��番�͂��A���������B

�@�u�퍐�����́A�l�X����l���̈Ӗ��̂��ׂĂ�D�����B�Ƒ��A�M�A����A�q����������Ă�ꏊ�A���炰��ꏊ�B�ނ�͂��ׂĂ̐������ł������E�l�҂ł���B���̍��̂���ЂƂ�Ƃ��āA���ڂ̑O�ɂ���3�l�̘V�l���������Ƃŏ����Ȃ������l�͂��Ȃ��v

�@1�����A�v9���Ԃɂ킽�錟�@���̐����̍Ō�A�܂Ƃ߂̌��t���q�ׂ�P�C���[���@���̐����A�������ɐk�����B�u���������@���́A�퍐��L�߂��ƐM���܂��v

�@

�u�x�g�i���̓j�V�L�w�r�v

�@11��22���ߌ�1�����A���@���̋N�i���R�̐����ɑ��A3�퍐���ӌ����q�ׂ�ԂɂȂ����B�O�q�̂悤�ɁA�����悤�ɋN�i���R�Ƃ��ꂽ�ƍߍs�ׂւ̊֗^��ے肵���A���̗��R��3�l���ꂼ��ɈႤ�B�@��ł̓������ɂ�����͔��f����Ă����B

�@�ł��ϋɓI�Ɏ��g�̗����|���E�|�g�h�̎v�z��i�삵���̂́A�k�I���E�`�A�퍐�������B2���Ԃɂ킽��q�ŁA���h���䓪����Ɏ��������j���Ƃ��Ƃ��ƌ��A�u�|���E�|�g�h�ɂ��v���̖ړI�́A�J���{�W�A�ƃJ���{�W�A�l���A�x�g�i���ɂ��x�z�Ɨ}�������邱�Ƃ������v�ƁA�q�ׂ��B

�@�u���̖@��̓��j�̓��̂������グ�Ă��Ȃ��v�B�k�I���E�`�A�퍐�́A�����ŗp�ӂ����̂ł��낤�A���������e����ɁA�Ȃ߂炩�ɘb���n�߂��B�u���j�̓��̂������̂́A���Ƃ����ۂ����邩�炾�B���Ƃ����ۂ�m��Ȃ��ŁA���̂̓�����������킯���Ȃ��v�B�퍐���u���j�̓��v�ƌ������̂́A�����炭�|���E�|�g�h�����ȑO�̍��ۏ���낤�B�k�I���E�`�A�퍐�́A�@��ȊO�̏ꏊ�ŃC���^�r���[�����Ƃ��ɂ��u1975�N����79�N�̃|���E�|�g���ゾ�������Ă����̂ł́A����������Ȃ��B�|���E�|�g�h�͓ˑR�N���ďo�Ă����킯�ł͂Ȃ��̂��v�ƁA�J��Ԃ��Ă���B

�@�ڂ̕a�C�����邩��A�Ƃ��������Ă���T���O���X�ł͂Ȃ��A���̓��͕��ʂ̊ዾ�𒅂����B�u�i���o�[2�v�Ƃ��āA�|���E�|�g�ɉe�̂悤�Ɋ��Y���Ă����k�I���E�`�A�퍐�́A�u�������āA������J���{�W�A�݂̂Ȃ���Ɏ�����`����@����A�����Ƒ҂��ł���Ă����v�ƌ�����B

�@���퍐�́A�q�̊ԁA�O�ꂵ���x�g�i���ᔻ���J��L�����B�u1979�N1���A�x�g�i���R���v�m���y�����ח����A�|���E�|�g�h�������������A������������̓x�g�i���R�ɂ��N���ł���A���ۓI�Ȉ�@�s�ׂł���B���̓_������������Ă��܂��͔̂[���������Ȃ��B�x�g�i���́A�C���h�V�i3�����x�z���A�R���g���[���������Ƃ�����]�����Ɏ���܂Ŏ��������Ă���B�x�g�i���́A�Ⴂ���̑��̍����~�߂悤�Ƃ���j�V�L�w�r�̂悤�Ȃ��̂��v

�@�q�̍Ō�A�k�I���E�`�A�퍐�́A���߂ă|���E�|�g�h�̖ڎw�������̂ɂ��Č�����B

�u�����v���ɎQ�������̂́A���Ɛl�X����邽�߂������B���̂��߂Ɏ����̉Ƒ���������݂邱�ƂȂ��A�A���n��`�Ƃ̓����ɐg�𓊂����B�������̓J���{�W�A�����R�ɂ����������B�s�E�ȂNjN���Ȃ��Љ�ɂ����������B����Ȃ��A���������Љ�����グ���������̂��v�B����͖�10�N�O�A�܂��ߕ߂����O�̓��퍐���J���{�W�A�����p�C�����ɂ���ނ̎���ŃC���^�r���[�����Ƃ��A�����g�����������t�Ƃ܂����������������B�i���̍������j

��10��@�|���E�|�g���ʖ@��T���L�@�I

����̔퍐�����A���肭�鎞�ԂƂ̂�������

�퍐�̕a��

|

| �W���R�O���A�i�ה\�͌��J�R���ɂ̂��ރC�G���E�`���g�퍐�B ��ɔF�m�ǂƐf�f���ꂽ �i���ʖ@��j |

�@�u2008�N11��10���ߌ�3��5���A�k�I���E�`�A�i�퍐�j���̂̂���v�u11��11���ߑO9���ƌߌ�2��50���A�k�I���E�`�A�Ǝ�q���̂̂���v�u11��12���ߑO8��35���ƌߌ�7���A�k�I���E�`�A�A�J���E�P�b�N�E�C�E�i�퍐�A��S21�����j�A��q���̂̂���v�\�\�B�ꗗ�\�ɉ��X�ƕ��Ԉُ�ȍs���L�^�B�|���E�|�g�h�����ŎЉ��葊�߂��C�G���E�`���g�퍐�i79�j�̍S�u�{�ݓ��ł̗l�q���B

�@6��27���Ɏn�܂����J���{�W�A���ʖ@��́u��2�P�[�X�v�́A8��29������31����3���ԁA�C�G���E�`���g�퍐�ƁA�|���E�|�g�h�i���o�[2�������k�I���E�`�A���l����c�c���i85�j�̌��N��Ԃɂ��Ă̌����A�u�i�ה\�͌��J�R���v���J�����B

2�l�̔퍐���A����J�����{�i�R���ɐS�g�Ƃ��ɑς����錒�N��Ԃł���̂��A�퍐�̌��������R���s���邽�߂ɂ͂ǂ�ȕ�����Ƃ����炢���̂��B���Ƃ̈ӌ����āA�ٔ��������f�����邽�߂̌������B

�@�`���̍s���L�^�́A�C�G���E�`���g�퍐�ٌ̕쑤���A�퍐���������߂���ɂ��Đ���Ȕ��f���ł��Ȃ����Ƃ���������Ƃ��Č��J�������̂��B���퍐�̓A���c�n�C�}�[�^�F�m�ǂ��^���A�ٌ�l�͔퍐�ɑi�ה\�͂͂Ȃ��Ƃ̎咣�����Ă���B

�@�j���E�m���ٔ����́A���N��Ԃ͔퍐�̃v���C�o�V�[�ɂ�����镔��������A�K�v�ɉ����Ĕ���J�R���Ƃ���p�ӂ�����Əq�ׂ��B�����A�C�G���E�`���g�퍐�ٌ̕�l��1�����ɂ킽��R�������ׂČ��J�ōs�Ȃ��A�퍐�́u�a��v�ɂ��Đ��ƂɎ��₵���B�퍐���ٔ��ɑς�����ł͂Ȃ����Ƃ��A��ۂÂ���_�����������̂��낤�B

�����̕a���ƍׂ��Ɍ���Ă��钆�A�C�G���E�`���g�퍐�́A�قƂ�ǂ̎��ԁA�����ƍ����ĕ����Ă����B�����̔w������ɓ����悹�A����������Ď��܁A�ڂ��Ԃ��Ă���悤�ɂ��������B���A�����ʖ�̗����w�b�h�t�H�����A���藎�������ɂȂ�Ǝ�ł������Ă����̂ŁA�����Ă����킯�ł͂Ȃ����낤�B�b�̓��e�ŕ\���ς��邱�Ƃ́A�قƂ�ǂȂ������B

�@���ƂƂ��ĐR���ŏ،��������̂́A�j���[�W�[�����h�l�̃W�����E�L�����x����t���B�L�����x�����́A�V�l�a�̐��ƂŁA40�N�ȏ�̃L�����A�����x�e�����B�C�G���E�`���g�A�k�I���E�`�A���퍐��f�@���A���̈ӌ������߂��ďo�삵���B

�i�ה\�͌��J�R���Ƃ�

�@�i�ה\�͌��J�R�����Ȃ��K�v�Ȃ̂��B

�@�܂��A�i�ה\�͂Ƃ͉����B�퍐�������ȍٔ����邽�߂ɂ́A���_�I�ɂ��A���̓I�ɂ����̌������s�g�ł��錒�N��ԂłȂ���Ȃ�Ȃ��B����ɏڂ��������A�������Ȃ��N�i����Ă���̂��A�ٔ��̎葱����؋��𗝉�����K�v������B�܂��ٌ�l�ɁA�����̈ӎv�𐳊m�ɓ`���A����،����ł��邾���̔\�͂��K�v���B

�@���ʖ@��́A���̓��K�ŁA�K�v�ɉ����Ĕ퍐�ɑi�ה\�͂����邩�ǂ����f���邽�߂ɁA���Ƃɐf�f���˗�����ꍇ�����邱�Ƃ��߂Ă���B��2�P�[�X�̔퍐4�l�̂����A����R�����s�Ȃ�ꂽ2�l�ȊO�ɁA�C�G���E�`���g�퍐�̕v�A�C�G���E�T���퍐�i�����j���i�ה\�͌��J�R�������߂��B

�{�R�����c������ƂƂ��Ďw�����ꂽ�W�����E�L�����x�����́A����3�l��f�@�B�ߋ��̕a���A���܂��܂ȃe�X�g���d�ˁA�{�R�@��ɕ����o�B�C�G���E�`���g�퍐�ɂ��Ắu���_�ʂɂ��Ă���ɏڂ����f�@���s�Ȃ��A�i�ה\�͂�R������K�v������v�Ƃ��A�k�I���E�`�A�퍐�ƃC�G���E�T���퍐�ɂ��Ắu����ȏ�̐f�@�͕K�v�Ȃ��v�Ƃ����B

�@�������A�i�ה\�͂����邩�ǂ����́A�L�����x���������f������̂ł͂Ȃ��B���f�͂����܂ł��{�R�����c���s���B���̌��_�́A8���̐R���ł͂܂��o����Ă��Ȃ��B���ʖ@��ɂ��ƁA�{�R�@��͋߂��C�G���E�`���g�퍐�̐��_��f�f������Ƃ��w�����A���̕����Ƃɂ���ɑi�ה\�͌��J�R�����J���\��ŁA���f�͂��̂��ƂɂȂ�B

�@�b���C�G���E�`���g�A�k�I���E�`�A���퍐�̌��J�R���ɖ߂��B

�C�G���E�`���g�퍐�̏ɂ��āA�L�����x����t�͂��̂悤�Ȃ��Ƃ��،����Ă���B�v�ł���C�G���E�T���퍐�Ƃ̉�b�̒��Ń`���g�퍐�́A���łɖS���Ȃ��Ă���o�̂��Ƃ��܂������Ă���Ǝv������ł����B���̐l���⎩���̒a�����Ȃǂ��ԈႦ�邱�Ƃ��������B�u�߂����Ƒ��̂��Ƃ𐳂����v���o���Ȃ��Ƃ����͔̂F�m�ǂɂ���Ǐ�̂ЂƂv�ƁA��t�͏q�ׂ��B�܂��A����t�������ԘA���Ń`���g�퍐�ɖʉ�������ہA�ŏ��̓��ɓ`�����K��̖ړI���A�����ɂ͂��łɎv���o���Ȃ��Ȃ��Ă����Ƃ����B

�@����ɑ��A����ɗ��������������ҁi��Q�ґ��j�ٌ̕�l�́u�퍐�́A�a���������ӂ�����ĐӔC�Njy��悤�Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ����v�Ɛq�˂��B�L�����x����t�́A�u���̌o���Ɋ�Â��Ĕ��f����A����͍l���ɂ����v�Ɠ������B

�@�܂��A���@���́A�퍐���S�u���Ɏ���̗e�^�ɂ��Č�����L�^���o�B���̒��Ŕ퍐�́u���@���̌����Ă��邱�Ƃ�100%�ԈႢ���B���������̐l���E�Q�����Ƃ����e�^�ɂȂ��Ă���B���A�ǂ��ŁA�ǂ̂悤�ɂ��������̂��A�����Ăق����B�ڌ��҂�����Ƃ����̂Ȃ�A���ڏo�Ă��Ęb���Ăق����B�������́A�ی���b�Ɉ˗�����A�a�@���H��̈ێ��Ǘ������Ă��Ă���A���̎d���͂ƂĂ���ς������v�q�ׂĂ���B���@���́u���̂悤�ȓ��e���A�F�m�ǂ̐l��������̂��낤���v�ƁA�L�����x����t�ɐq�˂��B��t�́u���̔����������I�Ɍ��Ĕ��f���邱�Ƃ͓���v�ƈӌ���ۗ������B

�@

�u6�{�r�v���

�@���ق��т����C�G���E�`���g�퍐�Ƃ͑ΏƓI�ɁA�k�I���E�`�A�퍐�͐ϋɓI�ɔ��������߁A���g�̌��N��Ԃ�X�Ƒi�����B

�@�i�ה\�͌��J�R���̏����B���������߂��k�I���E�`�A�퍐�͂��̂悤�ɏq�ׂ��B

�@�u�������N�Ȃ�A�����œK�Ȏi�@�葱���̂��߂ɂ��ׂĂ̐R���ɏo�Ȃ������B�����A���̌��N��Ԃ͈������Ă���B�@��ɖ��炩�ɂ��Ă��������̂́A�������Ȃ��Ă�����̂�1���Ԕ������x���Ƃ������Ƃ��B�����ԍ����Ă��邱�Ƃ́A���̖ڂɈ����A�����d���Ȃ�B�S���⌌���ɂ������e����^����B�w���̒ɂ݂������Ȃ�B����ɁA����͂⎑����ǂޔ\�͂ɖ�肪�o�Ă���B�W���͂����ĂȂ��̂��v

�@�u�L�����x����t�͎���5��9���ɐf�@�����B���́A���̈�莞�Ԉȍ~�͏W���ł��Ȃ��Ȃ�Ƃ����Ǐ���悭�f�f���Ă����悤�����A���ꂪ�Ȃ���Ȃ������B���́A���̖���f�@���Ă����ʂ̈�t�̎w����@��ɋ��߂����v

�@�@��ɂ͍���̔퍐���A�y�Ȏp���ōٔ��ɗՂ߂�悤�ɁA�r�f�I�J������ݒu�������ʎ�������B�k�I���E�`�A�퍐�́A���̓��ʎ��ł����u�����ɂ͂܂��������Ӗ����v�Əq�ׂ��B�Ȃ��Ȃ�A���͐g�̂̏����u�W���ł��Ȃ��v�Ƃ������_�I�ȑ��ʂ����炾�A�Ǝ咣�����B

�@�����A�u�i�ה\�͂ɂ��Ă͑傫�Ȗ��͌�������Ȃ��v�Ƃ���L�����x����t�̊�{�I�Ȏp���͕ς��Ȃ��܂ܐR���͐i��ł����B�R��2���ځA���܂肩�˂��悤�ɁA�k�I���E�`�A�퍐�͍Ăє��������߂��B

�@�u�ߋ��ƌ��݂͈Ⴄ�B���̕a��͕ω����Ă���B�ȑO�͎��́A�S��������N�����Ă��������Ƃ��ł����B�������́A���s��ɗ���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B����6�{�r�ŕ����Ă���̂��B��t�̌������Ƃ�M���Ȃ��Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ����A���͐g�̓I�ɂ��A���_�I�ɂ��A�m�I�\�͂���������ԂɂȂ��Ă���B���ꂩ������������Ɍ��������낤�B�����Ƃ������Ɠ����ł͂Ȃ��v

�@�茳�̃�����W�X�Ɠǂݏグ�������Ƃ͈Ⴂ�A�k�I���E�`�A�퍐�͉��̌��e���������A�����݂�����悤�ɘb���������B�ٔ�����������ÂɎՂ����B�u����͂��Ȃ��̊������̖��B�������͍��A�����Ɏ����ꂽ�q�ϓI�ȏ؋��Ɋ�Â��Ĕ��f���悤�Ƃ��Ă���v

�@

����ɔz���A�R����

�@�C�G���E�`���g���Љ��葊�i79�j�́A2011�N11���܂łɁA�A���c�n�C�}�[�^�Ƃ݂���F�m�ǂƐf�f����A�����ȍٔ����錠�����s�g�ł��Ȃ��Ɣ��f���ꂽ�B���ʖ@��́u�����ߕ��v�������n�������A���̔��f��s���Ƃ��錟�@�����㍐�������߁A�ō��ق̔��f��҂��Ă����Ԃ��B���̂��߁A��2�P�[�X�́A�C�G���E�`���g�퍐������3�퍐�ɑ��i�߂���B

�@����̔퍐�ւ̔z���A�܂��A�v���ȍٔ������߂Ă�����Q�҂�Ƒ������̐��ɂ��������邽�߁A���ʖ@���9��22���A��2�P�[�X�̐i�ߕ��ɂ��ďd�v�Ȍ���������B�W�c�I�ȋ����ړ��A�����J���A����������x�g�i���l�A�����k�ɑ���ƍ߂ȂǁA���̃P�[�X�ōق���邢�����̍��ڂ̂����A�u�����ړ��v���܂��W���I�ɐR�����邱�Ƃɂ����B�@����K�̐R�������߂Ɋ�Â�����ŁA�ٔ��̓��e���ו������邱�ƂŁA�R���ɂ����鎞�Ԃ�啝�ɒZ�k���邱�Ƃ�ڎw���Ƃ����B

�@���ʖ@��ɂ��ƁA�����ړ��̐R���͑�1�t�F�[�Y�Ƒ�2�t�F�[�Y�ɕ����čs�Ȃ���B��1�t�F�[�Y�́A�|���E�|�g�h���������Ƃ���1975�N4��17���Ɏn�܂����v�m���y������̋����ړ���ΏۂƂ���B��170���l���Ƃ�ǂ�ꂽ�Ƃ����B��2�t�F�[�Y�́A1975�N9���ȍ~�ɍs�Ȃ�ꂽ�S���e�n�ł̋����ړ���R���̑ΏۂƂ���B

�@�퍐��A�ؐl�������N�i���e�ɂ��ď،�������u�{�i�R���v��2011�N11��21���A���悢��n�܂����B

��9��@�|���E�|�g���ʖ@��T���L�@�H

�k�I���E�`�A�퍐��́u��2�P�[�X�v�A������

���䗠�́u�x�b�h�v

| |

| �@�����ʖ@��B�T���ȂƖ@����d��K���X����̒��ŁA�ٔ����s���� �i���ʖ@��j  | |

| ���@6��27���A�������ɂ̂��ރk�I���E�`�A�퍐�B�T���O���X�ƖX�q�𒅗p�����܂ܖ@��ɒ��Ȃ��� �i���ʖ@��j  |

|

| ���A�������̃C�G���E�T���퍐�B���͂����łɎĂ��邱�Ƃ��������� �i���ʖ@��j | |

| |

| ���B�������̃L���[�E�T���t�@���퍐�B�ٔ��͕s�������Ƒi���� �i���ʖ@��j |

�@�J���{�W�A���ʖ@��́A���Ƃ��ƃX�e�[�W�Ƌq�Ȃ̂���z�[�����������č���Ă���B�K�ꂽ���Ƃ̂���l�Ȃ番���邪�A�ٔ�����퍐�A���@���炪�R�����J��L����@��́A�K���X�Ŏd��ꂽ�������̒��ɂ���A���傤�Ǖ���̂悤�Ɍ�����B������|�Ȃ�Ɏ��͂ނ悤�ɖT���Ȃ�500�ȗ]�����ł���B

�@�J��̎��ԂɂȂ�ƁA�K���X�������J�[�e�������E�ɊJ���A�܂�ŕ���̖��J��������悤�ȋC���ɂȂ�B�����A���̕���Ō���鎖���́A�ǂ���d���B������f��̂悤�Ɍ���������Ă���킯�ł͂Ȃ��A�܂��Ă�q�[���[���o�Ă��ĉ������邱�Ƃ��Ȃ��B�����܂��Ă��A��Q�҂̋ꂵ�݂ƕ���͐s���邱�ƂȂ��A�������o���Ȃ���肫��Ȃ����S���d������B

�@�@��̔퍐�Ȃ́A�T���Ȃ��猩�ĉE���ɂ���B���ʖ@��́u��2�P�[�X�v�ł́A���̔퍐�ȂɁA�|���E�|�g�h�����̒����ɂ���4�l������B�u�u���U�[�E�i���o�[2�v�ƌĂꂽ���l����\��c�c���̃k�I���E�`�A�i85�j�A�������O���̃C�G���E�T���i85�j�A���̍ȂŌ��Љ��葊�̃C�G���E�`���g�i79�j�A��������c���̃L���[�E�T���t�@���i80�j�B�����������B

�@���́A�@��Ƃ�������̂��傤�Ǘ���Ɉʒu����ꏊ�A�퍐�ȑ��̓������o�Đ����̂Ƃ���ɁA�����ȕ������p�ӂ���Ă���B�^���ȃV�[�c��������ꂽ�ȈՃx�b�h���ЂƂ��邾���̕ی����̂悤�ȕ����B�J�쒆�A�����Ɉ�ÊW�҂��ҋ@���āA�퍐���g�̂̕s����i�����ꍇ�ɑΏ�����̂��Ƃ����B�����̂����������͋�̃x�b�h�����Ȃ��������A�퍐�̐l���ɂ������Ƃ��āA�ʐ^�B�e�͋�����Ȃ������B

�@�Ȃ����낤�A�����Ȃ��E���i���ɁA�������Ă��̕����̐��X�������������B�����ɉ������͂��̐l��1�l�̕a�g�̘V�l�B����ǂ��A���̍��ɐ[�����Ղ��c���������S���A�l����̍߂����Ă���퍐�B���̘V�l�̖��́A���������̂��̂����ł͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă���B�V�l���x�b�h�ɉ�������̂��A���Â��{���̂��A���̖����A�l�������Ƃ�����ł̂��Ƃł͂Ȃ����낤�B�����āA�ނ炪�����ɓ|�ꂱ�u�ԁA���̎���Ɏ���ꂽ170���Ƃ�220���Ƃ������閽���A���̃x�b�h�̘e�ɉ����A�|���E�|�g�h�������̘V�l����������������悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��̂��B

�@���̖@�삪�����������������ǂ͂���������B���̂����A�����Ƃ��育�킢���̂��u���ԁv�Ƃ����ǂ��B���Ƃǂꂾ���̎��Ԃ��c����Ă���̂��A����ɂ�������Ȃ��B�퍐�{�l�ɂ�������Ȃ��B

������

�@2011�N6��27���A�ߑO9���B�J���{�W�A���ʖ@��ő�2�P�[�X�̐R�����n�܂����B�O�q�̂悤�ɁA�퍐�Ȃɂ�4�l�̔퍐���A���ꂼ��ٌ̕�m��ƂƂ��ɍ������B

�@�������Ƃ����Ă��A���{�̌Y���ٔ��̂悤�ɔ퍐�l�ɂ��ߏ�F�ہi�N�i���ꂽ���e��F�߂邩�ǂ����j���s�Ȃ�����̂ł͂Ȃ��B����͖{�i�R���ƌĂ�鎟��ȍ~�̌����ōs�Ȃ���B����̏������ł́A�ؐl�Ƃ��Ă�����ĂԂ̂��A��Q�ҁi���������҂ƌĂ��j�͔퍐�ɂǂ�ȕ⏞�����߂�̂��A�Ƃ��������Ƃɂ��āA���@�A�퍐�A���������҂����ꂼ��ӌ����q�ׂ��B����Ɂu���������퍐�͑i�ǂ̑ΏۊO�ł���v�Ƃ���퍐���̎咣���A�{�i�R���ɓ���O�̏����������B

�@�{�i�R���ł͂Ȃ��Ƃ͂����A���ă|���E�|�g�h�̍ō�����������4�l�̍ٔ������悢��n�܂�ߖڂ��B�����O���瑽���̕w���l�߂������B

�@4�l���퍐�Ȃɕ��p�́A��1�P�[�X�̃J���E�P�b�N�E�C�E�퍐�̏������̎��ȏ�ɁA���j�I�ɈӋ`�[�����̂��B�|���E�|�g�������ŏd�v�Ȏ{�݂�1��4000�l�Ƃ�������]���҂��o�����ӔC����ꂽ�Ƃ͂����A1���e���̏����ł������J���E�P�b�N�E�C�E�퍐�̏ꍇ�A�i�ǔ͈͂̓v�m���y���́uS21�����Ǝ��e���v���ł̏o�����Ɍ���ꂽ�B�܂��A��1�P�[�X�ŁA��Q�҂��邢�͔�Q�҂̉Ƒ��Ƃ��Ė��������҂ƂȂ�A�ٔ��ɎQ�������̂�90�l�B��R�����ł͂��̂���66�l�������u�퍐�̐ӔC���y��Q�҂ƔF�߁A�⏞�̑Ώۂł���v�ƔF�肳�ꂽ�i�T�i���j�B

�@������2�P�[�X�ł́A�߂̗��R�ƂȂ�ƍߍs�ׂ����������ꏊ�͑S���ɍL����A��Q�҂�W�҂̐l���������Ƒ�����B���������҂Ƃ��čٔ��ɎQ�������Q�҂̐����������Ă��A3850�l�ɋy��ł���A��1�P�[�X�����̂��X�P�[���ł��邱�Ƃ�������B

�@�ł́A4�l�̔퍐�͂ǂ�ȍ߂����Ă���̂��B�傫�������āA�ȉ���4�_���B

�@�l���ɑ���߁i����A���Q�Ȃǁj

�A�푈�ƍ߁i�W���l�[�u���ᔽ�B�푈���̕ߗ��ւ̍���A��l���I�����Ȃǁj

�B�`����������уx�g�i���l�ɑ���s�E

�C�J���{�W�A�Y�@�i1956�N�j�Ɋ�Â��E�l�A����A�@���I���Q

�@����ɁA�����̍߂���̓I�ɖ����̂̓J���{�W�A�����̎��̏ꏊ��ƍߍs�ׂɌ��肳���B����ȊO�̏ꏊ�Ŕƍߍs�ׂ��Ȃ������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A����ꂽ���Ԃ̒��ŁA��L�̔ƍ߂��ؖ����A�������������߂ɁA���肹����Ȃ������Ƃ������Ƃ��B

�@�W�c�I�ȋ����ڏZ3��

�A�����J���L�����v6����

�B���e��11�J���A���Y��3����

�C�`�������A�x�g�i���l�A�����k�ɑ���ƍ�

�D��������

�@

�T���O���X�ƖX�q

�@�����������́A�퍐���������ꂼ��̗��ꂩ��ٔ��ɑ���s���������A�`������R���̓�q��\�z��������̂ƂȂ����B

�u�T���O���X�ƖX�q�̒��p�������ė~�����v�B�����J�n����Ԃ��Ȃ��A�k�I���E�`�A�퍐�ٌ̕�l���ٔ����ɋ��������߂��B�u�@��̗�[�ƏƖ��́A�퍐�̗̑͂Ɩڂɉe������v�Ƃ������R�������B�ٔ����̋����k�I���E�`�A�퍐�́A�Z���F�̃T���O���X�Ɩю��̃X�L�[�X�̂悤�ȖX�q�𒅂����B

�@10�N�ȏ�O�A�����J���{�W�A�����p�C�����Ńk�I���E�`�A�퍐�ɉ�����Ƃ����A�����悤�ȃT���O���X�����Ă����B�u���炾���A�ڂ���������v�ƌ����A�C���^�r���[�̊Ԃ������ƃT���O���X���͂����Ȃ������B��̒��ŕ\�������͖̂ڂ��B���̖ڂ��܂�Ō����Ȃ�����ƃe�[�u�����͂������Ō��������̂́A���킩�����B�u�ڂ������v�̂��������낤���A����͈Њd�̂悤�ɂ��v�����B���ۂɉ�����k�I���E�`�A�퍐�́A�l���Ă������������Ɓu�v���w���ҁv�̂ɂ������c���Ă����B

�@�������Ō����k�I���E�`�A�퍐�́A�m���ɔN�V���Ă����B�����A�T���O���X�𒅂����u�ԁA�Â��O���X�̌������ɁA�l���Ō�̂��������ɒ��ތ��ӂ��������C�������B�ٔ����ɔ��������߂��k�I���E�`�A�퍐�́A�u���͂��̍ٔ��ɂ͕s���ł���B���̗��R�����ٌ̕�m���q�ׂ�v�Ƃ��������Ē��Ȃ����B�ٌ�m�́A�{���̉ߒ����s�����ł��邱�ƁA�|���E�|�g�h���������Ƃ�O�̕č��ɂ���A���̑O��̃x�g�i���ɂ��N�U�Ȃǂ��ق���Ȃ����ƂȂǂ��w�E���A���̍ٔ��͌����ł͂Ȃ��A�Ǝ咣�����B�܂��A�k�I���E�`�A�퍐�́A�����ő��̔퍐�ɂ��q�������Ă���Ԃ͎����ɂ͊W���Ȃ��A�Ƃ��đސȂ����߂��B�u�����̘b�ɂȂ�����A�Ă�ŗ~�����v�ނ͂��������c���āA�S�u���֖߂����B

�@���ہA�������Řb������ꂽ���e�̑������A�C�G���E�T���퍐�̎咣�������B1�_�ڂ́A1�̋N�i������2��ق���邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ����u�ꎖ�s�ė��v���K�p�����ׂ����A�Ƃ̎咣�B�C�G���E�T���퍐�́A1979�N�̃|���E�|�g�h���������A�x�g�i�����{�̉e�����ɐV�����̂��ƂŊJ���ꂽ�u�l���ٔ��v�Ŕ퍐�ƂȂ��Ă���B�������A�g���͍S������Ă��炸�A�퍐�s�݂̂܂��Y�����������ꂽ�B�C�G���E�T���퍐�ٌ̕�l�́A����������āu���łɔ퍐�͈�x�ق���Ă���v�Ǝ咣�����B

�@2�_�ڂ́A�u���́v�B4�l�̔퍐�̒��ŁA�C�G���E�T���퍐�͍ł�����1996�N�ɓ��~���A�����̃V�A�k�[�N�������牶�͂����B���̉��͂��L���ł���A�i�ǂ���邱�Ƃ͂Ȃ��A�Ǝ咣����3�_�ڂ́A�u�����v���B�푈�ƍ߂̍����ƂȂ�W���l�[�u���ƁA�J���{�W�A�Y�@�i1956�N�j�͂Ƃ��Ɏ������߂��Ă���K�p����Ȃ��A�Ƃ����B�Y�@�̎����ɂ��ẮA����3�l�̔퍐�����l�̎咣�����Ă���B4���ԑ������������ŁA�B��A�ٔ��ɑ��s���������R�����������̂��A�L���[�E�T���t�@���퍐�������B�u�J���{�W�A�����݂̂Ȃ���A���͂悤�������܂��B�i�T���Ȃ́j�m���݂̂Ȃ��܁A�ނ�ł����A�\���グ�܂��v�B�N�������L���[�E�T���t�@���퍐�͂������J�ɐ�o�����B

�u1975�N����79�N�̊Ԃɉ����N�����̂��A�����݂̂Ȃ���͂��Вm�肽���Ɗ��]���Ă��邱�Ƃł��傤�B�����A���̎��������Ƒ҂��Ă��܂����B���͂ł������A�S�̒ꂩ��A���̖@��ɋ��͂������Ǝv���Ă��܂��v�B�܂�Ŏ������퍐�ł͂Ȃ����̂悤�ȁA���邢�̓J���E�P�b�N�E�C�E�퍐�̂悤�ɋ��͓I�Ȏp�����������̂悤�Ȕ����������A�������������A���̈�ۂ͂����ɕ������B�u�����Ƃ��A���͑����̂��Ƃ�m�闧��ɂ͂��܂���ł������v�B���ꂱ�����A�ނ̌��������������ƂȂ̂��B

�@�����ăL���[�E�T���t�@���퍐�́A���ꂽ�ؐl���X�g�ɂ��āA�����̒�Ă����ؐl���̗p����Ă��Ȃ��Ƃ̕s�����������B�u���̒����ؐl�����̘b���A���̓����A�����������Ă����̂����悭������܂��B��������Ă��郊�X�g�͎b��I�Ȃ��̂��ƕ����Ă��܂��B�����Ǝ��������ؐl���������̃��X�g�ɉ���邱�Ƃł��傤�B�������̍ٔ��ɏ\���ɍv�����邽�߂ɂ��A�����ȍٔ������肢�������̂ł��v

�@���甭���������A�ٌ�l���ϋɓI�Ȕ��������Ȃ������C�G���E�`���g�퍐�������A����3�l�́A�O�ҎO�l�̖@��헪���_�Ԍ������B����ꂽ���Ԃ̒��ŁA�@��ł̐R���́A���̎�����ǂ��`���Ă݂���̂��B���邢�́A���̓�����ɂ����ĂȂ��܂��Ԑ���}����̂��낤���B

��8��@�|���E�|�g���ʖ@��T���L�@�G

����

| |

| �@���@ �����̓��̃J���E�P�b�N�E�C�E�퍐 �i���ʖ@��j  |

|

| ���A �����̓��̓��ʖ@��B�T���Ȃ͂��̓������Ȃ����� �i���ʖ@��j |

�@7��26���ߑO10���B�v�m���y���x�O�̃J���{�W�A���ʖ@��ŁA�J���E�P�b�N�E�C�E�i�h�D�C�j�퍐�ɑ��锻���������n�܂����B

�@�h�D�C�퍐�́A�|���E�|�g����Ƀv�m���y���s���ɂ��������e��S21�̏����������BS21�ł́A12000�l�ȏ�̐l���A�X�p�C�e�^�ȂǂōS������A����⏈�Y�Ŗ���D��ꂽ�B�͂��߂͕������Ƃ��āA��ɏ����Ƃ���S21���x�z�����h�D�C�퍐�́A���������A�������Ă������A1999�N5��10���ɃJ���{�W�A���{�R�ɂ��ߕ߂��ꂽ�B����ȍ~�A�h�D�C�퍐�͍ٔ����Ȃ��܂܍S������A2007�N7��31���ɂ́A���ʖ@��ɐg�����ڂ���Ă���B

�@2008�N12���A�h�D�C�퍐�́A�l���ɑ���߁A�푈�ƍ߁A�E�l�A����Ȃǂ̍߂ŋN�i����A��2009�N2��17���ɏ��������J���ꂽ�B�{�i�R���́A3��30������9��17���܂�72��ɋy�B���̌�5��̍ŏI�q�̌������J����A11��27���Ɍ��R�����B

�@�����̓��A�h�D�C�퍐�͐��F�̃V���c�A�x�[�W���̃Y�{���ł����ꂽ�B����܂ł̌����Ƃ��܂�ς��ʗl�q�ŁA��������킹�Ă����������Ă���A�����ȂɌ��������퍐�l�Ȃɍ������B���������Ă������ނ̑��͂Ȃ��A�������Ƃ邱�Ƃ��A���K�l�������邱�Ƃ��Ȃ��A�����W�X�ƑO���������Ă����B

�@�������v�|�̘N�ǂ́A������u�������R�v����n�܂����B�u�啶�v�ƌĂ��ʌY�͍Ō�ɂ܂킳���B���{�ł́A�ʌY�̔��f�Ɏ��������R����������퍐�ɕ������邽�߂ɁA�啶����ɂ��邱�Ƃ�����B�����炭�́A�������R���낤�B���̓��e�͌�q����B

�@�����Ė�1���Ԃ̗v�|�N�ǂ̌�A�啶���ǂݏグ��ꂽ�B�ٔ����ɑ�����ăh�D�C�퍐�͔퍐�l�ȂŋN�������B

�@7��26���ߑO11��5���B

�@�u�J���E�P�b�N�E�C�E��L�߂Ƃ���v

�@�ٔ����������n�����Ƃ����A�h�D�C�퍐�́A����R�Ƃ����\��͕ς��Ȃ������B�L�߂ł��邱�Ƃ͗\�z����Ă����B�����A�@��ł��̌��t�����ۂɕ������Ƃ��A���͑z�����Ă����ȏ�Ɍ��l�ȋC�����ɂȂ����B���ʖ@��ŏ��߂ĂƂȂ邱�̗L�ߔ����́A�ЂƂ�h�D�C�퍐�ɑ�����̂����ł͂Ȃ��A�J���{�W�A�̐l�X���A�|���E�|�g���セ�̂��̂ɉ������u���f�v�ł���A�Í��̌���j�ƌ��������u�o��v�̂悤�Ɏv�����B���̂ЂƂ��Ƃ��A���܂��̍�������z���A����̎�ŗ��j���𖾂��A����ł������Ƃ���J���{�W�A�̐l�X�A�����ē��ʖ@��Ɍg��邷�ׂĂ̐l�X�̌��_�ƂȂ�A�܂��x���ƂȂ�悤�A�S����F�����B

�@���@���͋�40�N�����Y�������A�����c�̉��������f�͋�35�N�������B����ɁA�h�D�C�퍐���ٔ������ɍS������Ă�����Ԃ��u��@�v�ƔF�肵�A�⏞�Ƃ���5�N�����������A�Ƃ����B����Ŏ����A�ʌY�͋�30�N�ƂȂ�B�Y���m�肷��A�ߕ߂��ꂽ1999�N5��10������m����܂ł̌������Ԃ������������B���̎��_�ł��łɂ���͖�11�N�ɋy�Ԃ��߁A���ۂɃh�D�C�퍐���Y�ɕ�����̂́A20�N�ɖ����Ȃ����ԂƂ������ƂɂȂ�B

�@�������A�܂��Y�͊m�肵�Ă��Ȃ��B���ʖ@��͓�R���Ȃ̂ŁA���������n���̓�����30���ȓ��ɁA�퍐�ƌ��@�͂��ꂼ���i���ł���B���ʖ@��ɂ��A��i���������ꍇ�A�㋉�R�͔N���ɂ��J�����\��������Ƃ����B

�@�������ł́A�h�D�C�퍐��S21�̑g�D����A�����ōs�Ȃ�ꂽ�ƍ߂ɐϋɓI�Ȗ������ʂ������ƔF�肵�Ă���B�h�D�C�퍐�͌����̂Ȃ��ŁA�����Ƃ��Ă̐ӔC��F�߂Ȃ�����A�u��i�̖��߂ɋt�炤���Ƃ��ł��Ȃ������v�Ǝ咣���Ă����B���̓_�ɂ��Ĕ������́A���̂悤�ɔ��f���Ă���B�i�������A�����v�|�����p�j

�@�@�퍐���́uS21�ł̔ƍ߂͏�i�̋����I�Ȗ��߂ɏ]���čs���������ʂł���̂ŁA

�@�@�ӔC�������ׂ��ł͂Ȃ��v�Ƃ̎咣�͋p������B�l���ɑ���߂ɂ����āA

�@�@�u��i�̋����I�Ȗ��߁v�͑Ó��ȖƐӂ̗��R�ɂ͂Ȃ肦�Ȃ��B����ɔ퍐�́A������

�@�@�����߁i�E�Q�A����A�W���l�[�u���Ŏ����ׂ��l�����̍S���j����@�ł��邱

�@�@�Ƃ�m���Ă����̂��B���������ɋ߂Â�������A�퍐���A���߂���i�����������

�@�@���ɐ��s���Ȃ���A�����⎩���̐e�����E�����̂ł͂Ȃ����Ƃ������|�ɂ���

�@�@�Ȃ܂�Ă������Ƃ͔F�߂�B��������́A�퍐������܂ł̊ԁA�ϋɓI�ɁA�M�S�ɁA

�@�@���|�Ɩ\�͂ɂ��x�z�ɉ�����Ă������炱���A�����s�����������߂�ꂽ���ʂ�

�@�@����B���ہA�퍐�͔��Ɍ����I�ɁA�M�S�ɁA���|�ɂ��x�z�𐋍s�������Ƃ���

�@�@���������B

�@

�@S21�ł̔�Q�Ґ��ɂ��āA�����́u���Ȃ��Ƃ�12273�l�����A���ۂɂ͂�����������Ƒ����v�Ƃ��Ă���B����e�҂́A���Y���ꂽ�ق��A�����ȍS�����������Ŏ��S�����B�܂��A���Ȃ��Ƃ�100�l���AS21�̈�ÔǂŁu�����ʂ茌�t����Ď��S�����v�Ƃ��Ă���B�����̒��ŁA�����ꂽ���t�́A���̕a�@�̏��a�҂ɗA�����邽�߂Ɏg��ꂽ�Ə،�����Ă����B

S21�ɂ́A�����ł���퍐�̖��߂��u���ɍs���͂��悤�ȑg�D�̌n���������B���܂��܂ȁu���j�b�g�i�ǁj�v������A���ł��A�q��ǁA��q�ǂ́A�퍐�̒����ƂȂ��Ă����B����ɔ����ł́A�퍐���g���A�q��̕��@���X�^�b�t�ɋ����Ă����A�ƔF�肵�A����́u1978�N��ɂ͖����̂悤�ɊJ���ꂽ�v�Ƃ����B���̂Ȃ��Ŕ퍐�́u�q��̍ۂɂ͐g�̓I�A���_�I�Ȗ\�͂��g���悤�Ɏw���������A������܂ł͔���e�҂��E���Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ǝw�������v�Ƃ����B�����́u�������ē���ꂽ�����̑������A�ł��������ł��邱�Ƃ�퍐�͔F�����Ă����B����ɂ�������炸�AS21�ł̎������A���̑ߕߎ҂ݏo�������ƂȂ����v�ƁA�퍐�̐ӔC�̏d�����w�E�����B

�@��������ŁA�����́u�퍐���g���A�����E�Q�����s�����Ƃ����_�ɂ��ẮA�؋����\���ł͂Ȃ��v�Ƃ����B����́A�퍐���g���A�����̒��ŌJ��Ԃ��咣���Ă������Ƃł�����B

�@�u�퍐�̍߂͋^���悤���Ȃ��傫���v�Ƃ��Ȃ�����A���@�̋��Y40�N����5�N���Y�������R�ɂ��Ĕ����́A1999�N����2007�N�܂ŁA�J���{�W�A�R�ɂ��ٔ����Ȃ��܂ܐg���S�����ꂽ���Ƃ���@�Ɣ��f�������Ƃ̂ق��A�@���ʖ@��ւ̋��͎p����]���A�ӔC��F�߂Ă��邱�ƇB����I�ł͂��邪���ӂ̔O��\�����Ă��邱�ƇC�����̋����I�ȍ��Ƒ̐��D�X���̉\���\�\��5�������Ă���B

�@��N3������̖{�i�R���̖`���Ŕ퍐�́A�u���ʖ@��ɋ��͂��邱�Ƃ��߂������B��̕��@�v�Ƃ��A�uS21�ŋN�����ƍ߂ɂ��Ď��̐ӔC��F�߂�v�Əq�ׂ��B���������̒��Ŕ퍐�́A��Q�҂̈⑰�̏،����ė܂𗬂������Ƃ��������B���m�ȏ،������Ȃ��|���E�|�g�h�̌������ł���ؐl�ɑ��u�^����`���A�ӔC��F�߂�v�ƁA�������������Ƃ��������B�����A�Ō�̍Ō�ɂȂ��āA�ŏI�٘_�ɗ������퍐�́u���ꂾ���@��ɋ��͂����̂�����A�����ߕ����Ă��������v�Ɣ��������B5�N�̌��Y���A�퍐���ǂ��l����̂��B�퍐���ٌ̕�m���A��i�̏������n�߂��Ƃ̕�����Ă���B�@

�@���̍ٔ��̑傫�ȓ����̂ЂƂ��A�u��Q�ҁv�̍ٔ��Q�����BS21�̐����Ȃ������҂�A�]���҂̈⑰���A��Q�҂Ƃ��Ĕ퍐�ɑ��Q���������߂邽�߁A�����ɉ�����Ă����B�ނ�́A�u���������ҁv�ƌĂ�A���̍ٔ��ł�90�l���������グ���B

�@���Q�����Ƃ����Ă��A���K�ɂ��l�ւ̕⏞�͂ł��Ȃ��A�ƋK�肳�ꂽ�B�⏞�́A�W�c�I�ŁA�������ے��I�Ȃ��̂łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�ǂ�Ȕ������߂��o��̂��������̏œ_�̂ЂƂ������B

�@�������A�����͔�Q�҂��������ɗ��_��������̂������B�������������⏞�́A�@�������̒��ɁA��Q�҂ł��閯�������ґS���̖��O�ƁA�ǂ�Ȕ�Q�����̂����L�ڂ��邱�ƇA�����̒��ŁA�h�D�C�퍐�����������Ӎ߂̌��t���W�߂āA���ʖ@��̃E�F�u�T�C�g�Ɍf�ڂ��邱�Ɓ\�\�̂ӂ������������B���������҂����́A���̂ق��ɁA�]���҂̂��߂̃��j�������g�̌����Ȃǂ����߂Ă����A�p�����ꂽ�B

�@�⏞�̓��e�ɕs��������ꍇ�ł��A���������҂́A�P�Ƃł͍T�i���ł��Ȃ��B���@���A�ʌY�ɕs��������Ƃ��čT�i���Ȃ���A���������҂͍T�i�ł��Ȃ��d�g�݂ɂȂ��Ă���̂��B�����̉ߒ��ɂ����Ă��A��Q�҂̐R���Q���ɂ͂��܂��܂Ȗ��_���������B�ꕔ�A�퍐��ؐl�ւ̐q���F�߂��Ȃ��P�[�X������A���������҂��s�������ƕ���A�R�����{�C�R�b�g�������Ƃ��������B

�@�܂��A�����̒��ŁA���������҂Ƃ��Ċ������Ă���90�l�̂���24�l���u���i�Ȃ��v�ƔF�肳�ꂽ�B�ٔ������ЂƂ�ЂƂ�ɂ��āA�]���҂Ƃ̊W�Ȃǂ��o���ނɊ�Â��R���������ʁA24�l�͕⏞�����߂鎑�i��F�߂��Ȃ������̂��B���������҂ւ̕⏞���A�{���ł���Y�������ɑ��锻�f�Ɩ��ڂȊW�ɂ���ȏ�A���������҂̎��i�F�肪�����Ɠ����ɍs��ꂽ���Ƃ��d�����Ȃ��B���A�F�肳��Ȃ��������������҂ɂ��ĕٌ쑤�����O�Ɏߖ�������@��\���ɂ������̂��A�ȂǁA���������҂Ɋւ���葱�����̂��̂ɂ��ۑ肪���肻�����B

�h�D�C�퍐�̍ٔ��ɑ����A�k�I���E�`�A�Ȃǃ|���E�|�g�����������ق��u��2�P�[�X�v���A���N�ɂ��n�܂錩���݂����A����ɂ͂��ł�4000�l�ȏオ�A���������҂̎��i�\�������Ă���B��1�P�[�X�̌o�������A�������Ȕ�Q�҂̍ٔ��Q�������҂������B�@

�@�����̓��ɂ́A300�l����W�҂��A���ʖ@��Ɏ�ނɖK�ꂽ�B�u���̍ٔ��Ŗ��炩�ɂȂ����V�����͉����v�u�����ɂ���ĉ����ς��̂��v�B�����A��ނɂ����L�҂������牽�x�����������ꂽ�B�����A���̍ٔ��̈Ӗ����u�����v����T�낤�Ƃ��Ă�����Ǝv���B�ʏ�̍ٔ���ނł͏d�v�Ȑ�������A���́A���̍ٔ��̖{���̈Ӌ`�́A��͂�v���Z�X�ɂ���Ǝv���Ă���B

��Q�҂ł���u���������ҁv�ٌ̕�m�����́A������̋L�҉�ł����������B�u�ǂ̂悤�ȗʌY�ł����Ă��A��Q�҂�������������Ƃ������Ƃ͂��蓾�Ȃ��v�B�ٔ�������Ӗ���ے肷��悤�ɂ��Ƃ�ꂩ�˂Ȃ��R�����g�ł��邪�A���̐S��͕�����B�ǂ̂悤�ȗʌY���퍐�ɗ^�����悤�Ƃ��A�E�Q���ꂽ��Q�҂͖߂��Ă��Ȃ��B�D��ꂽ���X�͖߂��Ă��Ȃ��B�ٌ�m�����͂��̂��Ƃ������Ă���̂��B

�u�V�����v��u�����������炷�ڂɌ�����ω��v�́A�Ȃ���������Ȃ��B�ٌ�m�����������悤�ɁA��������Q�҂̏���������̂ł��Ȃ����낤�B����ǁA���̉ߒ��ŁA���̓J���{�W�A�̐l�X���A�|���E�|�g����ƌ��������������������ގp�����Ă����B���|���E�|�g�h�̘V�l���ؐl�Ƃ��ēo�ꂵ�A�����̂��Ă������Ƃ������A�S���f�I�����u�ԁB�����悤�ȗ���ɂ������l�X���A�V�l�Ɏ�����d�˂���������Ȃ��B�Ƒ��ɂ����Ȃ�������l���I�Ȕ�Q�o�����A�����Ȃ��������ؐl�B���̎p�́A�o�����u���p���v���Ƃ̑���Ɠ����l�X�ɋ������B�|���E�|�g�����ɐ��܂ꂽ�l�������l����7���߂����߂�Ƃ������̍��ŁA�،��͂��̂܂܁A����̋L���������A�����Ƃǂ߂��Ƃɂ��Ȃ��Ă���B�J���{�W�A���A����㏉�߂č��Ƃ��Ď��g�ތ��؍�Ƃł���B

�����l����ƁA����̔����́A�J���{�W�A�Ƃ������ƁA�����ɐ�����l�X�ɉۂ���ꂽ���j�I���Ƃ̏o���_���B�����ŏI���ł��Ȃ���A���ꂪ���̎���̂��ׂĂł��Ȃ��B���̂��Ƃ��̂ɖ����Ȃ���A���������@���ǂ����������B

��7��@�|���E�|�g���ʖ@��T���L�@�F

������7��26��

| |

| �@���@ ������҂J���E�P�b�N�E�C�E�퍐 �i���ʖ@��j  |

|

| ���A �V�V��̌����ɂ́A��28,000�l���T���ɖK�ꂽ �i���ʖ@��j |

�@�J���{�W�A���ʖ@��̍ŏ��̔퍐�A�J���E�P�b�N�E�C�E��S21�����ɑ��锻�����A7��26���Ɍ����n����邱�ƂɂȂ����B��N3���ɖ{�i�R�����n�܂�A11�����܂�77��̌������d�˂����_�����悢�悱�̓��A�o�����B

�@�J���E�P�b�N�E�C�E�퍐�́A1999�N�ɃJ���{�W�A���ǂɐg�����S������A2007�N�ɓ��ʖ@��ɑߕ߂��ꂽ�B���ʖ@��ł�400���Ԉȏ�ɂ킽������ɂ́A���v55�l�̏ؐl���o�ꂵ���B���̈ꕔ�́A���̖T���L�ł����`�������BS21 �ɍS�����ꂽ��Q�҂₻�̉Ƒ��̍��������Ȃ��ߒɂȋ��сAS21�ł���������Q�҂������Ď����闧��ɂ������|���E�|�g�h�̊����A�T���Ȃ�e���r�����Ŗ@�����������l�����B�@��ɂ�����������ׂĂ̐l�����̎v���́A�J���{�W�A����j���`���d�v�ȗƂƂȂ邾�낤�B��������ɐ�������̂Ƃ��āA�J���{�W�A����j���̏�ɗ�����Ă��邱�Ƃ��A���߂čK�^�Ɏv���B

�@�Ƃ���ŖT���L��ǂ܂�Ă��������A�u�@��̎d�g�݂��悭������Ȃ��̂Œm�肽���v�Ƃ������ւ�������������B�T���L�ł́A�،����e�͂��`�����Ă������A���G�ȓ��ʖ@��̎d�g�݂ɂ��Ă͐G�ꂽ���Ƃ��Ȃ������B1�R�����Ƃ����ߖڂ̑O�ɁA����́A���̎d�g�݂ɂ��Đ����������B

���ꂪ�ق��̂�

�@���ʖ@��́A�J���{�W�A�̍����@��ł���A���ۖ@��ł͂Ȃ��B�����A�����@�ɉ����č��ۖ@���K�p���A�����⌟�@����i�@���ɂ̓J���{�W�A�l�ƊO���l������A�K�������ō�Ƃ��s���Ă���B�܂�A�����@��ł���Ȃ���A���ۖ@��̕W����K�p����A�u�n�C�u���b�h�i�����j�v�@��Ƃ����킯���B�^�c���A�J���{�W�A���{�ƍ��A���u���Áv����`���Ƃ��Ă���B

�@�n�C�u���b�h�̒��g���ڂ����݂�B�܂������́A1�R��5�l�A2�R�i�ō��فj��7�l���邪�A���ꂼ��J���{�W�A�l���ߔ������߂Ă���B�P�R�̓j���E�m���ٔ�����3�l�̃J���{�W�A�l�ɁA�j���[�W�[�����h�l�ƃt�����X�l�̔����������B�ō��ق́A�J���{�W�A�l4�l�ƁA���{�l�̖�����Y����A�|�[�����h�ƃX�������J��3�l�̍��۔�������Ȃ�B�����A����ŒP�ɑ������ɂ��Ă��܂��ƁA�J���{�W�A�l���������̈ӌ��Ō��_���o�Ă��܂��\�������邽�߁A���ʖ@��ł́A�u�ߔ����v���X1�v�ƌĂ��������Ƃ��Ă���B�������Ŕ��f������Ƃ��́A�Œ�ł����۔����̂����ǂ��炩�����ӂ��Ȃ���ΐ������Ȃ��A�Ƃ������@���B���ʖ@��ł́A�{�������A���@���A�ٌ�m�Ȃǂɂ��O���l���K��������Ă���B

�@�n�C�u���b�h�@��́A����܂łɂȂ��V�����`���B�J���E�P�b�N�E�C�E�퍐�̌����ł��A�ٔ��̐i�ߕ����߂����ĐR�������f���A�W�҂��b��������ʂ��������B�u�����n�Ȗ@��v�Ƃ݂Ȃ����Ƃ��ł��邪�A����ŁA���̍ٔ��ɂ́A���ۍٔ��̌o���L���ȍ��ێi�@�������������Q�����Ă���A���ێi�@�̑����Ŋ���ނ炪�A����܂ł̌o�������ƂɁA�V�����n�C�u���b�h�@��̂�������ЂƂ����グ�Ă���A�ƍl���邱�Ƃ��ł���B���Ƃ���A�J���{�W�A���ʖ@��́A���Ƃɑ������یY���ٔ��̂ЂƂ̃��f���Ƃ��Ȃ�d�v�Ȗ�����S���Ă���̂��B

������ق��̂�

�@���̖@��ōق����̂́A1975�N4��17������79�N1��6���̃|���E�|�g�h�������ŋN�����ƍ߂݂̂ł���B���������āA���̑O��ɋN�������Ƃ́A���ڂ̋N�i�v���Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B�K�p�����̂́A�����@�ł́A�E�l�A����A�@���e���B�����@�ł́A��s�E�A�l���ɑ���ƍ߁A�푈�ƍ߁A������Y�̔j��A���ۖ@�ی쉺�̐l���ɑ���ƍ߂��B���Ƃ��J���E�P�b�N�E�C�E�퍐�̏ꍇ�A�E�l�A����A�l���ɑ���ƍ߁A�푈�ƍ߂ŋN�i����Ă���B

�@�J���E�P�b�N�E�C�E�퍐�́u�P�[�X1�v�ꍇ�A�퍐�̌������y�Ƃ����S21�ł̔ƍ߂��A��ȋN�i�v���ƂȂ����B�����A���ݑߕ߂���A�N�i�������܂�邻�̂ق���4 �l�i�k�I���E�`�A���l����\�c��c���A�L���[�E�T���t�@����������c���A�C�G���E�T�������A�C�G���E�`���g���Љ��葊�j�ɂ��ẮA���������ł���A�������S���ɋy��ł���ƍl������B���̂��߁A�{���Ώۂ��A�S���e�n�̃L�����O�t�B�[���h����e���ȂǂɍL�����Ă���B

�@���ݑߕ߂���Ă��鐭������4�l�ƃJ���E�P�b�N�E�C�E�퍐�����킹��5�l�ɑ���R���́u�P�[�X2�v�ƌĂ��B���N1��14���A�{�������́A�u�P�[�X2�v�̑{�����I�������Ɛ錾�����B�����A�{�����I����Ă�������4�l���N�i����邩�ǂ��������܂�킯�ł͂Ȃ��B�{�������̑{���I�����A�W�҂���A�lj��ő{�������Ăق����Ƃ̈˗����o����邱�Ƃ�����B�lj��{�����K�v�ƔF�߂���ƁA�{�������͂���ɑ{���𑱂��A���ꂪ�I���ƁA�e�^�҂������N�i���邩���Ȃ������m�肷��B���݁A�P�[�X2�͒lj��{���˗����Ă���i�K�ŁA���N9���ɂ�4�l���N�i���邩�ǂ��������܂�Ƃ݂��Ă���B

�@�u�P�[�X1�v�Ɓu�P�[�X2�v�̂ق��ɁA�u�P�[�X3�v�Ƃ��āA2009�N9���A�{��������5�l�̗e�^�҂ɑ���{���˗�����o���ꂽ�B����5�l�̗e�^�҂ɂ��ẮA���O�͌��\����Ă��Ȃ��B���ʖ@��ɂ��A���݁A�{�������́u�P�[�X2�v�̑{����D�悳���Ă���A�u�P�[�X3�v�ɂ��Ă͂܂���̓I�Ȑi�W�͌����Ȃ��Ƃ����B

��Q�҂͂ǂ��Q�����Ă���̂�

�@�J���{�W�A���ʖ@��̍ő�̓����̂ЂƂ��A��Q�҂̍ٔ��Q�����B��������A�S�����ꂽ�A�Ȃǃ|���E�|�g�������Ŕ�Q�����l�́A�u���������ҁv�Ƃ��čٔ��ɎQ�����A��Q�ɂ��Ď���q������A�퍐��ؐl�Ɏ����������A�⏞�����߂��肷�邱�Ƃ��ł���B�������A�u�⏞�v�Ƃ����Ă��A���K�I�ȑ[�u�͋��߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B��l�ЂƂ肪���K�I�ȕ⏞�����߂Ă����̂ł͎��E�����Ȃ��Ȃ�B�����Ŕ�����������Q�҂ւ̕⏞�́A���Ƃ����j�������g�̌��݂ȂǁA�u�W�c�I���ے��I�v�Ȃ��̂ɂȂ�ƍl�����Ă���B

�@�ł͎��ۂ̌����ŁA��Q�҂̎Q���͂ǂ̂悤�ȈӖ����������̂��낤���B�u�P�[�X1�v�ŁA���������҂Ƃ��čٔ��ɎQ�������l��90�l�B���̂���22�l�́A�ؐl�Ƃ��ď،��Ȃɂ����A��������������Q�ɂ��Č�����B�u�s�E�̋L���͔N���o�Ă܂��܂��N���ɂȂ�A�܂�ň�H��H���炳���ł̂悤�Ɏ����ނ��ނ̂ł��v�B����́AS21�ɍS�����ꂽ��ƂŁA���������҂Ƃ��ď،������������E�i�b�g����̌��t���B��Q�҂����́A�̂�S�Ɏc�鏝�����炵�A������x�������J���Ȃ���،��������B����͓����ɁA�،��Ȃɍ���Ȃ����������̎��҂����̐��̑�قł��������B

�@���ʖ@��ɔ�Q�ҎQ���̓������������Ă������{��NGO�u�q���[�}�����C�c�i�E�v�̎R�{�W���ٌ�m�ɂ��A�u��Q�҂ɂƂ��ẮA���������̔�Q�������^�����邱�Ƃ��A�⏞�̈�ɂȂ蓾��v�ƌ�����@��W�҂������Ƃ����B�܂��A�ނ炪�@��Ɂu�����ҁv�Ƃ��ĎQ�����A�퍐��퍐�ٌ�l�����Ə�Ɍ��������Ă������Ƃ́A���̖@�삪�����ق����Ƃ��Ă���̂��A���v���N�������Ă��ꂽ�B

�@�u�P�[�X2�v�ł́A4000�l�ȏ�̔�Q�҂��A���������҂Ƃ��čٔ��ɎQ���������Ɛ\�����Ă���B�u�P�[�X1�v�̖��������҂��A�ǂ̂悤�ȕ⏞����̂��A�܂��������o�Ă��Ȃ����_�ŁA���łɂ��ꂾ���̐l�X���ٔ��ɐ[���S���A�\�������B���̂��Ǝ��̂��A��Q�҂ɂƂ��Ă̍ٔ��̈Ӌ`�̑傫������Ă���B

���ꂪ�x���Ă���̂�

�@�J���{�W�A���ʖ@��́A���A�ƃJ���{�W�A���{�̋��Âł���A�^�c������A�\�Z�ƍ����\�Z����Ȃ��Ă���B���ʖ@��ɂ��ƁA2005�N����2009�N�̑��x�o�z�́A7,840���h���B���ۉ����ꂽ�@��̒��ł́A������\�Z�K�͂͏������Ƃ����B����́A�J���{�W�A�Ŗ@�삪�J����Ă��邱�Ƃ��傫���B

�@�܂��A���ʖ@��̉^�c��́A�قƂ�ǂ����ێЉ��̎x���ɗ����Ă���B���ɁA�ő�̎x�����͓��{�B���ʖ@��ɂ��A���{�͂���܂łɁA���A�\�Z�ƍ����\�Z��3,930���h�������o�B�o��̖���S���Ă����Ԃ��B���܂�m���Ă��Ȃ����������A���ʖ@��͓��{�̎x���Ȃ��ɂ͐��藧���Ă��Ȃ������Ƃ���������B

�@���{�����ꂾ�����ʖ@��ɗ͂�����̂́A���ʖ@����J���{�W�A�a���̎d�グ�A�ƍl���Ă��邩�炾�B���{�̊O���j�ɂ����āA�u�J���{�W�A�a���v�͓��ʂȈӖ������B���߂ē��{��PKO�����ɎQ�����A���q���A���Ď��v���A�����x�@���Ȃǖ�1,300�l���h�����ꂽ�B1993�N�ɂ́A���A�{�����e�B�A�̒��c���m����ƁA�����x�@���̍��c���s���E�Q�����Ƃ����ߌ����������B

�@���{�Ƃ��W���[�����ʖ@��́A�Ԃ��Ȃ��ЂƂ̃N���C�}�b�N�X���}����B��N11���A�J���E�P�b�N�E�C�E�퍐�ɑ��A���@���͋�40�N�����Y�����B����ɑ��A�퍐�{�l�͍ŏI�٘_�ŁA�J���{�W�A���ǂɑߕ߂���Ă��炷�ł�10�N�ȏ�������S���̏�Ԃł��邱�Ƃ�A���ʖ@��̑{����R���ɐϋɓI�ɋ��͂������ƂȂǂ܂��āA�u�����ߕ����Ăق����v�Ƒi�����B�����́A�퍐�̗ʌY���ǂ��Ȃ邩�A�Ƃ��������łȂ��A�����c���|���E�|�g�������ŋN�����o�������ǂ̂悤�Ɏ����F�肷��̂��A��Q�҂ւ̕⏞�͂ǂ̂悤�Ȍ`�Ō��肳���̂��A�Ƃ������_�����ڂ����B

��6��@�|���E�|�g���ʖ@��T���L�@�E

�N���オ�肱�ڂ��Ɓu���Q�̔ޕ��Ɂv

| |

| �@���@ �k�I���E�`�A���l����\�c��c�� �i���ʖ@��j  |

|

| ���A �L���[�E�T���t�@����������c�� �i���ʖ@��j | |

| |

| ���B �C�G���E�T�������� �i���ʖ@��j  |

|

| �C �C�G���E�`���g���Љ��葊 �i���ʖ@��j |

�@�|���E�|�g�������ŁA�X�p�C��u����ҁv�Ƃ��ꂽ�l�X���S�����A����E�E�Q�����{�݁uS21�v�̌������A�J���E�P�b�N�E�C�E�퍐�i67�j�ɑ��������11�����Ɍ��R�����B���݂́A�u�N���v�ƌ����锻�������̂Ƃ���҂��Ă����Ԃ��B

�@��N3�������瑱�����J���E�P�b�N�E�C�E�i�ʏ̃h�D�C�j�퍐�̍ٔ��́A���ꂩ�瑱�����̌����������̌����̒��ł��A�u�����Ƃ�������₷���A���g�̔Z���ٔ��v�ƕ]����邾�낤�A�ƌ�����B�u���g���Z���v�Ƃ����̂́A���ꂼ��̗���ɂ���ĈӖ�������Ă��邪�A�����̓��e�𑽂��̐l�ɓ`���闧��ɂ��鎄���猩��A���̈ӌ��ɂ������ɂ��Ȃ������Ƃ��ł���B

�@���ʖ@��́A�J���{�W�A�̍����@��Ƃ��Đݒu����Ȃ���A�����A�ٌ�m�A�����̂�����ɂ��J���{�W�A�l�ƊO���l������A���̉^�c�ɂ͂��܂��܂ȍ���������B�������A�葱���_�ł��߂Ē���邱�Ƃ����x���������B�������w�ɒ��ڂ������_�ł����A�ʖ�̖�肪�������B�@��̌��p��́A�N���[����A�p��A�t�����X��B�t�����X��́A�p�ꂩ���d��ŁA�킩��ɂ������Ƃ��������Ƃ����B������̌���̒ʖ�҂��A�i�@���p����u���ɗ������Ė�������łȂ��A�@��ł̂��Ƃ�Ɋ���Ȃ��ؐl�����́A�����܂��Ȍ����𗝉����Ė���ɒ��ʂ��Ă����B�܂������t�̖�ɂȂ��Ă��܂��A�i�s���~�܂������Ƃ����x���������B���ۓI�ȍٔ����A�����ɕ��G�ȃX�L����K�v�Ƃ��邩�Ƃ������Ƃ��A�����̃J���{�W�A�l���ڂ̓�����ɂ������Ƃ��낤�B

�@����ł��u���g���Z���v�Ǝ����v���̂́A�������Ԃ̑������A�����̉𖾂ɏ[�Ă�ꂽ�Ƃ�����ۂ����邩�炾�B���ʂƂ��Ď����𖾂ɂ͂Ȃ�Ȃ��������Ƃ����X����B���Ƃ��Όl�̎��̋�̓I�ȏBS21�ŎE�Q���ꂽ�Ƃ����]���҂̈⑰���������،���ɗ����A�����̕v�╃��Z���Ȃ��A�ǂ̂悤�ɎE���ꂽ�̂���퍐�ɖ₢�l�߂����A�����͓����Ȃ������B�����A����܂Łu�g�D�[���X�����s�E�����فv�A���X�̃h�L�������^���[�A�o�ł��ꂽ�{�A�Ȃǂœ`�����Ă������Ƃ��A�@��̏�ň����o���A�ł��[���������̂����������ҁi�h�D�C�퍐�j�ɖ₢�������A�Ƃ�����Ƃ́A�ԈႢ�Ȃ�����܂łɂȂ��������Ƃł���B

�@�������u�𖾁v�Ƃ����Ă��A�V���������𖾂炩�ɂ����Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�����A�u�|���E�|�g����̎c�s���������L���Șb�v�Ƃ��ē`����Ă������X�̃G�s�\�[�h�������҂̏،��ŗ��t�����A���邢�͋t�ɁA�M�҂傤���������Ƃ���A�ЂƂЂƂ��̋L�^�Ɏc����Ă����B����͏����A�J���{�W�A�l�����������̗��j�����������̎��_�Ō��߂Ȃ����Ƃ��̏d�v�ȏo���_�ƂȂ邾�낤�B�K�������A�ٔ��C�R�[���^���ł͂Ȃ��B����ǁA������F�肷��ɂ������ĕK�v�ȕ��@��葱�����A�J���{�W�A�̐l�X�Ɂi�����Ď������O���l�ɂ��j��������v���Z�X�Ƃ��āA�u�P�[�X1�v�ƌĂ��h�D�C�퍐�̌����͒��g���Z�����̂������Ǝ��͎v���B

�@���ʖ@��ɂ͌��݁A�h�D�C�퍐�̂ق���4�l�̌��������g�����S������Ă���B�k�I���E�`�A���l����\�c��c���A�L���[�E�T���t�@����������c���A�C�G���E�T�������A�C�G���E�`���g���Љ��葊�ł���B�{�������͍��N1���A����4�l�Ƀh�D�C�퍐��������5�l���ق��u�P�[�X2�v�ɂ��āA�{�����I�������Ƃ\�����B

�@�{�����I�����Ƃ����錾�������Ă��A�����Ɍ������n�܂�킯�ł͂Ȃ��B4�l�̌������͂܂�������N�i����Ă��Ȃ��B�{�����ʂ��A����Ȃ�lj��{�����s�Ȃ��A�ŏI�I�ɍٔ����s���̂ɏ\���ȋ^��������Ɣ��f�����N�i����A�u�퍐�v�ƌĂ��B

�@���̂Ƃ���A4�l�͋s�E�ւ̊֗^�Ȃǂ̍߂�F�߂Ă��Ȃ��Ƃ����B�h�D�C�퍐�́A�ŏI�٘_�ō������������̂́A��{�I�ɂ́uS21�v�̔ƍߐ��ƁA�����ł����������̐E���ӔC��F�ߑ����Ă����B�ނ��낻�����邱�ƂŁA�����������Ɂu���Ԃ̂ЂƂɂ����Ȃ��������v�����������B�����A�h�D�C�퍐������ʂɂ���������4�l�́A������قɂ���B�h�D�C�퍐�̗͂��AS21�Ƃ����ɂ߂Ă��܂��i����ǂ������ȁj��Ԃ̒��Ɍ����Ă�������ŁA���������Ƃ��Ă���4�l�̗͂͑S���ɋy��ł����B�g�D�I�Ɍ��Ă��u���Ԃ̂ЂƂv�Ƃ�����������͒ʗp���Ȃ��B�{�l�̈Ӑ}�͂Ƃ������A�����ɐϋɓI�ɗՂh�D�C�퍐�Ƃ͈Ⴂ�A�ېg�ɑ��莖���̉𖾂ɋ��͂��Ȃ��\�����傫���B

�@�V���L�҂����Ă���2003�N�A���̓^�C�����p�C�����ɏZ�ރk�I���E�`�A���l����\�c��c���ɉ�ɍs�������Ƃ�����B�ߕ߂���邸���ƑO�ŁA���̂���́A�k�I���E�`�A�����܂ރ|���E�|�g�h�����������́A�N���[���E���[�W�����͉��ɂ������n��ŃV���p�̏Z���Ɏ���Ȃ���A�L���ɕ�炵�Ă����B

�@�p�C�����̃k�I���E�`�A���̉Ƃ́A��̍L���_�Ƃ̈ꌬ�ƂŁA�������̉Ƃ������B�Ђ�����Ƃ͂��Ă������Ǘ����Ă��銴���ł͂Ȃ��A�ނ͍Ȃ�Ƒ��Ɨ�����������炵�����Ă����B�Ƃ��ǂ��A�^�C�������z���ă^�C�̕a�@�ɓ��@����ƌ����Ă������A�̒�����F�������͂Ȃ������B�k�I���E�`�A���́u�ڂ���������v�ƁA�傫�ȃT���O���X���������܂܌���A2���ԋ߂���ނ̊Ԃ�������͂������Ƃ͂Ȃ������B

�@�v�m���y���ł́A���ʖ@��ݒu�ւ̓��������܂��Ă������A�܂���������u�{���ɍٔ����ł���̂��v�Ƌ^�S�ËS�������B�k�I���E�`�A���͍ٔ��ɂ��Ă��̂Ƃ��A�u�������߂����Ƃ����甽�͂��Ȃ��B�N�i�����Γ������Ɏ����̍l�����q�ׂ����v�ƌ������B�������A�S���ł����Ȃ�ꂽ����⏈�Y�A�s�E�ւ̊֗^�ɂ��Ắu���͎�ɋ����S�����Ă����B���`�I�ȐӔC�͊����邪�A���ڊ֗^�͂��Ă��Ȃ��v�ƁA�ے�B100���l�ȏ�̍������]���ƂȂ������Ƃɂ��Ă��u���{�̈Ӑ}�������Ƃł͂Ȃ��A�������Ԉ�����̂��B��{�I�ȕ��j�͍��ł��Ԉ���Ă��Ȃ������Ǝv���v�Əq�ׂĂ����B��{�I�ȕ��j�Ƃ͉����Ɛq�˂�ƁA�k�I���E�`�A���́A�u���ꂽ�Љ�����邱�Ƃ��v�Ɨ͋����������B

�@��ނ̏I���A�ނ��u���C�ɓ���̂������Ⴞ�v�ƌ����Č����Ă��ꂽ���̂�����B���{���̓d���u�N���オ�肱�ڂ��v�������B�|�ꂽ�l�R���A�W�[�W�[�Ɖ��𗧂ĂȂ��炵���ۂ��g���Ă܂��N���オ��B�u���x�|���Ă��N���オ��B��݂ɂȂ�B�|�ꂽ�܂܂������牽���ς��Ȃ�����Ȃ����v�B�k�I���E�`�A���͓���76�B�ނɉ�O�A���̔N����āA���͏���ɁA�����A�R�����悤�Ƃ��Ă���V�l��z�����Ă����B���������ɂ����̂́A�u�|�ꂽ�܂܂ɂ͂Ȃ�Ȃ��v�u�����͊Ԉ���Ă͂��Ȃ������v�ƍ����v�������Ă��邩�Ă̌��͎҂������B�|���E�|�g�������ʂ��������������ƂƂ́A�ނɂƂ��Đl�����������v�z�������̂��B����͍����܂������Ȃ����z�Ȃ̂��B�u�N���オ�肱�ڂ��v�ɗ�܂����A�ƌ������ނ͂�����Ɣ��B���ꂪ���ɂ͕s�G�ȏ݂Ɍ������B

�@����A���͂���l����u�k�I���E�`�A�̈��Ǐ��v�Ȃ���̂����ꂽ�B��������{�̍�i�ŁA�e�r���́u���Q�̔ޕ��Ɂv���Ƃ����B�]�ˎ���A�l�a��̍߂�Ƃ����j���m�ƂȂ�A��������l�œ�ɓ�����@��n�߂�B���߂͔n���ɂ��Ă����ߗׂ̐l�������₪�Ēj��������悤�ɂȂ����B������A�j���u���̋w�v�Ƃ��ē��Ƃ��Ƃ��镐�m�������B�j�͓��傪�J�ʂ����瓢����悤�A�Ɩ���B�G���̎���҂ԁA�j���������Ă������m�́A�فX�ƌ@�藘�����邻�̂Ђ��ނ����ɐS�������B�����čŌ�͈ꏏ�Ƀm�~���������B���傪�J�ʂ������A2�l�͕��������Ċ�A�Ƃ����b���B

�@���݁A�k�I���E�`�A���͐g�����S������Ă���B���ʖ@��W�҂ɂ��ƁA���N��Ԃɖ��͂Ȃ��Ƃ����B�ٔ���҂ނ́A�����u�N���オ�肱�ڂ��v�Ɓu���Q�̔ޕ��Ɂv�ɗ�܂���Ă���̂��낤���B

��5��@�|���E�|�g���ʖ@��T���L�@�D�@�@�@2010�N3��8��

�u�����ߕ����Ă��������v

| |

| �@���@ �J���E�P�b�N�E�C�E�퍐�̌��R�̓��̖@�� �i���ʖ@��j  |

|

| ���A ���R�̖@��ɗ��J���E�P�b�N�E�C�E�퍐 �i���ʖ@��j | |

| |

| ���B �퍐�l�ȁB���R�̓��A�T���Ȃ͖��Ȃ����� �i���ʖ@��j  |

|

| �C ���߂��咣�����퍐�̃J���{�W�A�l�ٌ�m�B�w��͔퍐 �i���ʖ@��j |

�@��N11��25���A�|���E�|�g�����̌���������ق��J���{�W�A���ʖ@��Ō��@���́AS21���e���̌������A�J���E�P�b�N�E�C�E�i�ʏ̃h�D�C�j�퍐�i67�j�ɁA��40�N�����Y�����B���ʖ@��̍ō��Y�͏I�g�Y�����A���퍐��1999�N�ɃJ���{�W�A���ǂɑߕ߂���Ă���A���ł�10�N�ȏ�������S���̏�Ԃ������Ă��邱�ƁA�@��̑{����R���ɐϋɓI�ɋ��͂����_�Ȃǂ��l�������Ƃ݂���B�Ƃ͂����A67�̔퍐�ɂƂ��āA��40�N�͏I�g�Y�ƕς��Ȃ����̂��B

�@�h�D�C�퍐�́A�L�^�Ɏc�邾����1��2000�l�ȏ�A�����ɂ���Ă�1��4000�l�Ƃ�1��7000�l�Ƃ�������l�X������̂����E�Q���ꂽS21���e���̐ӔC�҂Ƃ��āA�E�l�A�l����̍߁A�푈�ƍ߂Ȃǂɖ���Ă���B�퍐�́AS21�ōs�Ȃ��Ă��������E�Q���u�ƍߍs�ׁv�ƔF�߁A�����ł����������ɂ��̐ӔC�͂���A�ƔF�߂Ă����B����ŁA�{�ݓ��ł̋�̓I�ȍ����E�Q�ɂ��Ă͎����͊֗^���Ă��Ȃ��A�����̔��f�ōs�Ȃ������ƁA�ȂǂƔ������Ă����B

�@��N11��27���B��N3���Ɏn�܂��������̖{�i�R�����琔����77��ځA���Ԃɂ���460���ԋ߂����o����A�Ō�̌������J���ꂽ�B2���O�̋��Y���A�h�D�C�퍐�͍Ō�̔����̂��߂ɗ����オ���Č������B

�@�u�����A�ߕ����Ă��������v

�@S21�̔ƍߐ��͔F�߂�A�����������͂��̖@��ł��̐ӔC�����闧��ɂȂ��A�@��̉^�c�ɂ������𖾂ɂ��\���ɋ��͂����c�c�B�퍐�͎ߕ������߂闝�R���������������B�����̂悤�ɁA�����꒲�ł����݂�����悤�ɑi�����B�퍐�̘b�����ٔ��������̊ԂɁA��u�˘f���悤�ȋ�C���Y�����B�u�퍐�̎咣�́A�܂莩���͖��߂��ƌ��������̂ł����v�B�ٔ������A�m�F�������B�퍐�͂��̖₢�ɒ��ړ����邱�Ƃ͂����A�u���ٌ̕�m���b���܂��v�ƌ������B�����Ĕ퍐�̃J���{�W�A�l�ٌ�m�́A�͂�����ƌ������B�u�ߕ������߂�Ƃ������Ƃ́A�퍐�͖��߂��咣����Ƃ����Ӗ��ł��v

�@�@��̋L�Ҏ��Ń��j�^�[�����Ă����L�҂�������A���ߑ������ꂽ�B�u���ǁA���ꂪ���������̂��v�B���ޗʂ����߂�Ɨ\������Ă����Ƃ͂����A�����܂ł͂�����Ɓu�����͋������ׂ����v�ƌ�����ƁA�@���ށB���ꂪ�@��ɂ�����퍐�̌����ł͂��邪�A�܂܂ŗ����ĉ���̔O��������C�����͉��������̂��B���̂Ƃ��A�h�D�C�퍐�́A���܂ł̌����Ō������Ƃ��Ȃ��悤�ȊJ���������\������Ă����B�����ɑ��ē{���Ă��邩�̂悤�Ȋ炾�����B�u�ӂĂԂĂ����v�Ɗ��������̕\��ɁA���́A���܂Ŕނ͖@��ł������̉��ʂ����Ԃ��Ă����̂��낤���A�Ǝv�����B

�@����܂ł̌����ŁA�h�D�C�퍐�͂��܂��܂ȎӍ߂┽�Ȃ̌��t�����ɂ��Ă����B77��̌�����U��Ԃ�A���Ԃ̌o�߂�A�ؐl�Ȃɂ��ꂪ���邩�ɂ���āA���̕\����\��͈���Ă����B

�@���߂ăh�D�C�퍐���@��Ŕ�����������N3��31 ���̖`���q�ŁA�퍐�͂����������B

�@�@�@1975�N����79�N�̊ԂɑS���e�n�Ŏ��s���ꂽ�ƍ߂́A�l�X�̕�炵�ɑ傫�ȉe����^�����B

�@�@���̊ԂɒD��ꂽ���́A�J���{�W�A���Y�}�iCPK�j�ɐӔC������B���́ACPK�̈���Ƃ��āA���_�I

�@�@�ɐӔC��������B�D��ꂽ���ׂĂ̖��ɑ��A���̌���ƁA�S����̔߂��݂������������B

�@�@�@���́AS21�ŋN�����ƍ߂ɂ��āA���̐ӔC��F�߂�B���͂����ŋN�����ƍ߁A���ɍ���⏈�Y��

�@�@���ĐӔC������B�]���ɂȂ����l�X�∤����Ƒ����������l�X�ɎӍ߂����ė~�����B�����A�Ӎ߂�

�@�@�������Ǝv���Ă��邱�Ƃ��A�ǂ����m���ė~�����B���������Ƃ͎v���Ă��Ȃ����A�Ӎ߂��������Ɗ��

�@�@�Ă��邱�Ƃ�m���ė~�����B�ς���A�d��Ȕƍ߂��ƔF�����Ă���B�ǂ������肢�������B�ǂ����A

�@�@�����J���āA���̎Ӎ߂�����ė~�����B

�@�@�@S21�ł̔ƍ߂́A������q�ǂ����܂ޑ����̐l�X�̖���D�����B���́A�I���J�[����̖��߂ł����

�@�@�s�Ȃ����B���̓X�P�[�v�S�[�g�������B���߂ɔw���Ȃ����a�Ȑl�Ԃł���A�E�C�̂Ȃ��l�Ԃ��Ɣᔻ��

�@�@��Ă�������ÂĎ����B�����A����S21�̎��e�҂��������A�����̉Ƒ����厖�������B��

�@�@�̖��߂ɋt�炤���ƂȂǂ��悤�Ƃ͂��Ȃ������B�ォ��̖��߂ɏ]�����ǂ����́A�͐����邩���ʂ��̖�

�@�@�肾�����B�]�����ق��ɑI�������Ȃ������B���A���͎����̂������Ƃ��A��ϔ��Ȃ��Ă��邵�A��ϒp

�@�@���������Ǝv���Ă���B

�@�@�@�����������Ȃ���A���͓��ʖ@��ɋ��͂��邱�Ƃɂ����B���ꂾ�����A����CPK�ɂ��ƍ߂���������

�@�@�ЂƂ̋~�ϕ��@�����炾�B���̈��������ƍ߂��ق����߂ɁA���́A�����̂��ׂĂ𐳒��ɓ��ʖ@���

�@�@�������A�@��ɂ��̐g���䂾�˂�B

�@�ӔC��F�߂Ȃ�����A�����Ɂu�ق��ɑI�������Ȃ��������Ɓv�ƁA�u�ő�̐ӔC�̓J���{�W�A���Y�}�ɂ���A�����͂��̕��i�̂ЂƂɉ߂��Ȃ��������Ɓv����������B���̃X�^���X�́A���������ł��т���Ă����B�����Ă݂�A�u������v���m�ۂ��Ȃ���̎Ӎ߂������B

�@�����A�����퍐�̕\���ɏ����ȕω����������̂́A�{�i�R���J�n����4�����قǂ��������낾�����B���̂��납��A�ؐl�Ȃɂ́A���Ă̕����ł���S21�̌��X�^�b�t�������������B�ߏ�����炩�ɂ��Ȃ��܂܂̗��s�s�ȑߕ߂�A�s�A���e���ł̔�l���I�Ȉ����A�c�s�ȏ��Y�ȂǁA�ނ�͎����̌����������l�q���،������B�������������Ƃ��ׂĂ��퍐�́u���߁v�ōs�Ȃ��Ă������ǂ����́A�����̂��镔���������B���������Ȃ��Ƃ������̏o���������ׂāA�퍐�̌������ɂ�����S21�Ŕ����������Ƃ͎����������B���X�^�b�t�ɑ����āAS21�Ɏ��e���ꂽ��Q�҂�A���c�ɖ���D��ꂽ��Q�҂̈⑰�����l���o�ꂵ�A������l�������~���Ȃ������ꂵ�݂�������B�퍐���u��ɋ����Ȃ��v�Ɛ����ӂ�킹��l�������B

�@���������،����I���O�ɁA�ٔ����͕K���퍐�̊��z�����߂��B�،����e�ɑ��銴��I�Ȕ��_��A�܂�ŖT�ώ҂ł��邩�̂悤�ȗ�߂����͂������������A���̂���퍐�����ɂ����Ӎ߂ɂ́A�u������v�����Ȃ����̂��������B���̗��ۂ��Ȃ��ɁA�����̍߂�F�߁A�Ӎ߂��J��Ԃ����Ƃ����x���������B

�@���X�����،��ōČ����ꂽ���|�I�Ȍ����̑O�ɁA�퍐�����菊�Ƃ��Ă����u���ہv�ȂǁA�Ӗ����Ȃ��Ǝv�����̂ł͂Ȃ����B������Ȃǂ����A���U�������č߂�w�������Ƃ��o�債���̂ł͂Ȃ����B���̂Ƃ��̂��Ƃ�����Ă������́A�m���ɂ����������B�y�ϓI�������̂�������Ȃ��B���@�͂��Ȃ������̂�������Ȃ��B�����A���ɐ����l�܂点�Č���̔O�����ɂ������̎����̔퍐�̕\��́A�ŏI�٘_�Ō����ӂĂԂĂ����Ƃ͂܂������Ⴂ�A�f���ŁA�������猩�����B

�@�@���ꂩ�琔�J����A��N11���̌��R�̓��A�퍐�͂���������B

�@�@�@�ŏ��ɐ\���グ�����̂́A�������̖@��ɋ��͂����Ă����Ƃ������Ƃ��B�J��Ԃ���鑽���̎���

�@�@�ɂ��ׂē����Ă����B���S�y�[�W�ɂ��y�Ԗ@��̋L�^�����̂��Ƃ��ؖ����邾�낤�B�܂�ʼn�����

�@�@���߂Ă��邩�̂悤�Ɏv����̂ŁA����ȏ゠�ꂱ�ꌾ�������͂Ȃ��B�����݂̂Ȃ���ɂ͂���

�@�@�Ă������Ɋ�Â��Ĕ��f���ė~�����Ɛ\���グ�����B���͂�����ʂł��̖@��ɋ��͂��Ă����B

�@�@�@���ʖ@���1975�N����79�N�ɍs�Ȃ�ꂽ�ƍ߂�i�ǂ��邱�ƂɂȂ��Ă��邪�A����75�N�ȑO��

�@�@79�N�ȍ~�̂��Ƃɂ��Ă�������Ɠ����Ă����B

�@�@�@�������A���̐e�ނ��܂�100���l����l�X�����𗎂Ƃ������Ƃ�A�����̐l���S���Ȃ�O��

�@�@��ςȋꂵ�݂𖡂�������Ƃ������ĖY�����̂ł͂Ȃ��B���ׂĂ̔ƍ߂̓J���{�W�A���Y�}����

�@�@���N���������Ƃ��B���̓}�̈���Ƃ��āA���͍����ɑ��Ӎ߂��������B

�@�@�@���͎������ƍߓI�Ȑ��}�̈���Ƃ��ĐӔC������Ƃ�������܂ł̗����ς��Ă͂��Ȃ��BS21

�@�@�̔ƍߐ��Ɉًc����������̂ł��Ȃ��B�����A1999�N5��8���ɐg�����S������Ă���10�N������

�@�@�Ă���B10�N��6������18�����B���̊��ԁA���͏\���ɖ@��ɋ��͂��Ă����B�ǂ��������ߕ����Ă�

�@�@�����B

�@�퍐�̕\���́A�`���q�̃g�[���ɖ߂����B����A������������A�u�����͂��łɍ߂��������v�ƌ������Ƃ��Ă��邩�̂悤�ɕ��������B����Ŏ��́A�퍐�������Ď����̌�����́u���߂��v�ƌ���Ȃ��������Ƃɋ������������B�ٔ����ɁA�����̐^�ӂ�q�˂�ꂽ�퍐�́A�����ł͂Ȃ��A�J���{�W�A�l�ٌ�m�ɖ��߂̎咣���������̂������B�h�D�C�퍐�́A���������߂��Ƃ͎v���Ă��Ȃ��B�u�������ׂ����v�Ƌ����M���Ă��邪�A���߂��Ƃ͌��������͂Ȃ��B����ǖ@��헪�Ƃ��Ắu���߁v���咣���Ȃ���Ύߕ�����Ȃ��B���ɂ͂���ȕ��Ɍ������B

�@�������Ƃ���A�퍐���J��Ԃ��Ă����u���ɂ͐ӔC������v�Ƃ́A�ǂ������Ӗ��Ȃ̂��낤���B�퍐�̍Ō�̔������Ȃ���A���͍��������B�ނ̌����ӔC�Ƃ́A�Ӎ߂��A�����𖾂ɋ��͂���Α��E�������̂Ȃ̂��낤���B�����l���n�߂�ƁA���@���A��Q�҂��A���������g���A�Njy���Ă���u�ӔC�v�Ƃ͉��Ȃ̂��Ƃ����₢�ɂ��ǂ���B�������́A�퍐�ɁA�@��ɁA���������������߂Ă���̂��낤���B

�@�����͍��N�O���ɂ��o�錩���݂��B

��4��@�|���E�|�g���ʖ@��T���L�@�C�@�@�@�@2009�N9��6��

�u����ꂽ�Ƒ��̕���v

| |

�@��S21�ŏ��Y���ꂽ�j���[�W�[�����h�l�A�P���[�E�n�~������ |

|

| �����e��S21�Ŏ����A���ʖ@��ŏ،�����v���E�O�b�E�\���^������ | |

| |

| ��S21�ŋ]���ɂȂ����v���E�g�������ƁA���̍� | |

| |

| ���v���E�g�������̍ȂƎq������ | |

| |

| ���݂肵���̃v���E�g�������ƗF�l���� | |

| |

| ��S21�ŎB�e���ꂽ�Ƃ݂���v���E�g������ | |

| |

| ��S21�Ŏo�v�w���Ȃ����A�،�����A���g�j�A�E�`���������� | |

| |

| ��S21�ŏ��Y���ꂽ�����V�[�E�`���������Ƒ��ƂƂ��ɉ߂������Ō�̎ʐ^ | |

| |

| ��S21�ŎB�e���ꂽ�����V�[�E�`���������� | |

| |

| ��S21�ŌZ���Ȃ��������o�[�g�E�n�~�����@��Ŏ�����S21�Ő▽�����j���B ���J�Z������āA��ʂ̌��𗬂��Ă��� |

�@�|���E�|�g�������̐����Ǝ��e��S21�̃J���E�P�b�N�E�C�E�������i�ʏ̃h�D�C�j���ق����ʖ@��́A8����67��̌������I�����B�\��ł�9�����܂Ō����������A���̌�ꎞ�x��̌�A11��23�����猟�@�A�퍐�ٌ쑤��̍ŏI�٘_���n�܂�B�R���͂��悢���l�߂��}���Ă���B

�@���āA70��߂�������A�����Ă���ƁA�l�Ԃ̊���Ȃ�Ă��������Ȃ��̂��ȁA�Ƃ��Â�������B�����g�̂��Ƃł���B

�@����܂ł̌����ŁA�h�D�C�퍐�͈�т��āuS21�Ŕ����������ׂĂ̔ƍ߂̐ӔC�͎��ɂ���v�ƔF�߂Ă���B����ŁAS21�ŋN�������l�̎E�Q�����Ȃnjʂ̎����ɂ��Ắu�m��Ȃ��v�Ƃ������Ƃ������A�܂��퍐���g�����ڎ��l�����₵����E�Q�����肵�����Ƃ͂Ȃ��A�ƌJ��Ԃ��咣���Ă���B�����A�ؐl�̏،����I���ƁA�ٔ����͕K���h�D�C�퍐�Ɂu�����v�����߂邽�߁A���ׂĂ̓����҂̒��Ńh�D�C�퍐�̔����̋@��ł������Ȃ��Ă���B

���x���J��Ԃ����h�D�C�퍐�́u�Ӎ߁v�B�u�J���{�W�A�����͎�����邱�Ƃ��ł���v�u�D��ꂽ�����̌����ɔ�ׂ�A���̌����Ȃǂ��̂̐��ł͂Ȃ��v�u����ƍߎ҂Ǝw�����Ăق����B�𓊂����Ă�����͌����Ȃ��v�B�����������t���̂悤�ɕ����Ă���ƁA�h�D�C�퍐�ɓ���I�ȋC�����ɂ����Ȃ��Ă���B�ނ��܂��A�|���E�|�g�����Ƃ������Ԃ̔�Q�҂ł������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ���v���Ă���BS21�̒n�����琶�҂��������l�����̏،������Ƃ��Ɋ������A�Ă����悤�ȕ�����ǂ����ɒu���Y�ꂻ���ɂȂ�B

8�����AS21�ŏ��Y���ꂽ�Ƃ݂����Q�҂����̉Ƒ����A���ꂼ��́u�D��ꂽ���v���،������B���̓��e�́AS21�̔ƍ߂ɑ��鎄���g�̒��r���[�ȏ�ȂǑł��ӂ��悤�ȏՌ��I�Ȃ��̂������B���̖@��ɗ����Ƃ�������Ȃ������]���҂����̌��ɂ������A���߂Ė@��̂��ׂĂ̓����҂ɍ��݂��BS21�̔ƍ߂��A�c���ꂽ�Ƒ��ɉ��������炵���̂��B�u�s�E�̋L���͔N���o�Ă܂��܂��N���ɂȂ�A�܂�ň�H��H���炳���ł̂悤�Ɏ����ނ��ށv�B�����S21�ɍS������Ă��������҃����E�i�b�g���̌��t�ł��邪�A�]���҂̈⑰���܂��A�łɂނ��܂ꑱ���Ă����̂��B

�i�ʐ^�@�j

S21�ɍS������A���Y���ꂽ�j���[�W�[�����h�l�A�P���[�E�n�~�����̒�ł��郍�o�[�g�E�n�~�����B�n�~���Ƃ�5�l���傤�����B�Z�P���[����́A�^�C�p�����b�g�ōq�C���Ƀ|���E�|�g�h���ɑߕ߂���AS21�Ɏ��e���ꂽ�B�P���[����̏������킩�����̂́A���M���r�₦�Ă���1�N4�J�����1979�N�������Ƃ����B�P���[����̎��́A�n�~���Ƃɕ���������炵���B�P�Ή��œ��ɐe�����������Z�̃W��������́A�P���[����̎��������ꂸ�A���傤���������ƌ��_�����A�\�͂��ӂ邤�悤�ɂȂ����B�ň��̒��j�̎��ɐS����ꂽ���e�́A�W��������11�ΔN���̃��o�[�g����̊���Ȃ����Ă��A�����߂悤�Ƃ������Ȃ������Ƃ����B�����ăP���[����̎����������Ă���8�J����A�W��������͉Ƃ̋߂��̂��������э~��Ď��E�����B���o�[�g����́A�k���鐺�Ńh�D�C�퍐�ɌĂъ|�����B

�@�W�����̎��ƃP���[�̎���藣���čl���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�h�D�C�A���Ȃ����P���[���E�����Ƃ��A���Ȃ��̓W���������E�����̂��B�h�D�C�A���͂��Ȃ����u�X�}�b�V���v�������B�����A���Ȃ����g���Ă������t�A�X�}�b�V�����B

�@�u�X�}�b�V���v�Ƃ́A�|���E�|�g�������ŁA�G�Ƃ݂Ȃ��ꂽ�l�����E�Q���邱�Ƃ��Ӗ������B���o�[�g����͖@��Ŕ퍐�Ɂu�E���Ă�肽���v�Ƌ��̂��B���o�[�g����͂���ɑ������B

�@�@���̉Ƒ��̂��ׂĂ̋ꂵ�݂́A�������ЂƂ�̒j�ɂ���č��o���ꂽ�B����Ɛl�Ԑ��ւ̕��J�̃V�X�e����ނ͂��肠�����B2���l�߂��l�X�̐l�����D��ꂽ�B���Ȃ��������̐l�����ɂ����̂Ɠ����悤�ɁA���Ȃ��ɑ��J�Z�����āA�����ꂵ�݂𖡂�킹�����B�{��A�߂��݁A�Q���A���ׂĂ��h�D�C�ɔw���킹�����B�ꂵ�܂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂́A�ق��̂���ł��Ȃ��A���Ȃ����B���Ȃ����E�����l�X�̉Ƒ��ł͂Ȃ��A���Ȃ����ꂵ�܂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��B���̓������ɁA���͂��Ȃ��ɑ��ĉ��̊���������Ȃ����Ƃɂ���B���ɂƂ��Ă���́A���Ȃ���l�ԂƂ��ĔF�߂Ȃ��Ƃ������Ƃ��B

�@���o�[�g����̌��������t�́A������������u���Ȃ��v�ł͂Ȃ��u���܂��v�Ɩɓ�����������������Ȃ��B���o�[�g����͌����Ɋ����}�����Ă������A���Ɍ�C���r���Ȃ�A�ٔ������u�ϗ��I�ɂ킫�܂������t�Â������v�ƒ��ӂ����قǂ������B�����A�����ɂ��������̖T���҂��A�ٔ����̂��̔����ɂ͓��ӂ��Ȃ��������낤�B���Ƃ��퍐�̖���D�����Ƃ��A�Z�͖߂��Ă��Ȃ��B�u���Ȃ���l�ԂƂ��ĔF�߂Ȃ��v�B�ő���̓{��Ƌ��Ɣ߂��݂����̌��t�ŕ\�����悤�Ƃ������o�[�g�������ł���l�͂��Ȃ��Ǝv�����B

�i�ʐ^�A�j

���e�ő�w�����������v���E�g�������S21�Ŏ������v���E�O�b�E�\���^������̏،��́A���e�ւ̈���ɖ��������̂ŁA�܂�ň�҂̕�����悤�������B�v���E�g�������́A�v�m���y����w�̊w�����Ƃ߁A���ۖ@�̐��Ƃ������B�����I�ɂ������Ɋ������Ă������A1975�N3���ɃW���l�[�u�֍s�������ȍ~�A�s����������Ȃ��Ȃ����B�|���E�|�g�������ŃJ���{�W�A�ɖ߂�AS21�ŏ��Y���ꂽ�悤���B�ʐ^�⏑�ނ�S21�Ɏc����Ă����̂ŊԈႢ�͂Ȃ����A�h�D�C�퍐�̓v���E�g���������S�����ꂽ���Ƃ�m��Ȃ��Ƃ��Ă���B

�@�\���^������́A���e�ɂ��Ă����b�����B�i�ʐ^�B�`�E�j

�@�@�@���͊w���Ƃ��ĂƂĂ����Z���������A�q�ϔY�Ŏq�������Ƃ悭�b�������B�b�������s�����A���ׂĂɈ�����ӂ�Ă����B���͖�����݂��R�ς���Љ�̒��Ŏ�����������Ă����؉A�̂悤�ȑ��݂������B���C�Ȃ��U�����̏o�����ł����Y����Ȃ��B������j�A�U�����ɕ����A���C�I���̒����̌��Ɏ�����āu��ς��A���C�I�������̎�����ݍ���ł��܂����v�ƌ������B���́u��������̎肪�Ȃ��Ȃ����Ⴄ�v�Ƌ����������B��������ĕ��́A�ق��炩�ɏ����B�q���̂���̎v���o�ɂ͂������������B�ǂ�ȂɎ���������Ă������B����ȂɈ����Ă��ꂽ���̑��������߂��̂́A���̖�ڂȂ̂��B

�@�@�@�@�\���^�����A���v���E�g�������̉^���ɂ��Ēm�����̂́A�|���E�|�g������̂��Ƃ������B1974�N�̃|���E�|�g�����������ɁA�\���^������ƕ�e�́A���̍s����������Ȃ��܂܈ڏZ�������A�����J���ɏ]�������B1979�N���A���̗��H���o�Ă悤�₭�v�m���y���ɖ߂��Ă����Ƃ��A��ɓ��ꂽ�T�g�E���V�̎�����ł����V���������C�Ȃ����Ă��Ă����ɕ��̎ʐ^���������BS21�ŏ��Y���ꂽ�]���҂̎ʐ^�������B�M�����Ȃ��܂܁A������ǂ������B���̂Ƃ��A���߂�S21�Ƃ������e���̂��Ƃ�m�����B�����āA��e�ƈꏏ�ɔ����k�ƂȂ��Ă���S21��K�˂��Ƃ����B

�@�@�@�@�@�@�������͂����ŕ��̂������Ղ����������B�l�ԓI�Ȃ��͉̂���Ȃ������B���l�����̓Ɩ[�������B�r�ւɎg���Ă����e���A���������̑��J�Z���A����̓���������B����Ȃɔ�l�ԓI�ȏꏊ�����͒m��Ȃ��B���̐Ղ������Ɏc���Ă��āA�l�X������ł������̂ɂ������܂��Y���Ă����B�������͉ƂɋA����������ׂ邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�z�����z���Ă����B���ƕ�́A�ЂƂ̕z�c�Ŗ������B�w���������āA���݂������݂��ɋC�t����Ȃ��悤�ɋ������B���̂��Ƃ����̔߂��݂������B���܂�Ɋ�]���Ȃ��������B

�\���^������́A�u�����A�C�����̗ǂ��ߌ�A����̃n�����b�N�ł��낮���ɃR�R�i�b�c�W���[�X��͂��鎩���̎p���悭���݂�v�ƌ����B�h�D�C�퍐�ɑ��āu�퍐�͏�w���ɑ��ĂƂĂ������Ȏ��Y���s�l�������B�����A�퍐�͖@��ɂ��������Ă����B���̉^���̓h�D�C�̎�̒��ɂ������B�h�D�C�͕K�����̂��Ƃ�m���Ă���Ǝv���B�ނ͍߂�悤�Ƃ��Ă��邾�����B�߂���ł���A�Ȃǂƌ����Ăق����Ȃ��v�ƌ��A�،������߂��������B

�i�ʐ^�F�C�G�A�H�j

�o�ł��郉���V�[�E�`����������Ƃ��̕v�̃����E�L�}���[����S21�ŎE�Q���ꂽ�A���g�j�A�E�`����������́A�c���ꂽ�Ƒ��̋ꂵ�݂������\�������B

�@�@�Ȃ�����ȂɎc���Ȃ��Ƃ��ł����̂��A�������͖₢�������B�J���{�W�A�l���J���{�W�A�l���E���B���R���Ȃ��E���B�ނ�͂�����y����ł��邩�̂悤�ɂ����v�����B�����Ă��̓����炸���ƁA�����c�����҂����́A�Ȃ�������Ƒ����������Ȃ������̂��A�F�B���������Ȃ������̂��A�߂̈ӎ��A���͂��ɋꂵ��ł���̂��B

�ł��邱�ƂȂ珕�����������B���̎v���́A�������ĕ���邱�Ƃ̂Ȃ��I���̂Ȃ��ꂵ�݂��B�`����������́A�u���͔퍐�̎Ӎ߂�M���Ȃ��B�ނ̔߂��݂�M���Ȃ��B�퍐�͎��̌������ƂȂNjC�ɂ����߂Ȃ����낤���A����ł����������B�퍐�́A���������퍐���������ƂȂNJ��҂��Ȃ��łق����B�퍐���߂����Ƃ����̂Ȃ�A���̔߂��݂�1��7000�l�̐g�̓I�A���_�I�ȋꂵ�݂Ɠ����̂��̂łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�ƌ�����B�����čŌ�ɁA�퍐����������ƌ������Ă�����x�J��Ԃ����B�u���͔퍐���������ċ����Ȃ��v

�j���[�W�[�����h���痈�ď،����������o�[�g�E�n�~������́A�،��̍Ō�ɁAS21�Ő▽�����j���̎ʐ^���f���Č������B�u���̎ʐ^�́A�Z�̃P���[�ł͂Ȃ���������Ȃ��B�ł��A���ɂ͂��ꂪS21�ł̃P���[�Ɍ�����̂��B���J�Z������Ȃ�����A�ނ͐����悤�ƕK���ɂ������Ă����B���ɗ��ꂽ���̂��Ƃ��A���������Ă���v�i�ʐ^�I�j

�@�@�]���҂����̋ꂵ�݂��ق��悤�ɂ��A���������⑰�����̑������AS21�ɂƂ炦��ꂽ�Ƒ����ǂ̂悤�ɍ�����A�ǂ̂悤�ɎE����Ă������̂���m��Ȃ��B���܂��܂Ȍ����⒲���Œf�ГI�ɖ��炩�ɂȂ鏈�Y�⍉��̏��������߁A�u�����Ƃ����������ɈႢ�Ȃ��v�Ƒz�����邱�Ƃ����ł��Ȃ��B�i���ɁA�����܂ł����ł��Ȃ��B�����̂Ȃ��₢��������܂ܐ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��⑰�̋ꂵ�݂́A���̖@��ł����������Ƃ͂ł��Ȃ��̂��낤�B���߂āAS21�̍߂̏d�����v�����B

��3��@�|���E�|�g���ʖ@��T���L�@�B�@�@�@�@2009�N7��14��

| �@�����ʖ@��ŏ،������郂���E�i�C�ؐl�B ������3���ɂ킽���Ď������ �i�L�Ҏ��̃��j�^�[��ʂ��B�e�j |

|

| �����Ă̕����A�����E�i�C�ؐl�Ɂu�^����b���v�Ɣ���h�D�C�퍐 �i�L�Ҏ��̃��j�^�[��ʂ��B�e�j | |

| |

| ���،�������q���E�z�C�ؐl�B�u���ɎE�����͎̂����̔Ԃ��v �Ƃ������|���ɂ����Ȃ܂�Ă����A�ƌJ��Ԃ��� �i���ʖ@��j |

�@�|���E�|�g�@�삪�A���{�ł��܂荂���S��������Ă��Ȃ����R�̂ЂƂ́A�����̐l�X���u�|���E�|�g����Ƃ����A�ɂ߂ē���ňُ�ȏo�������ق��Ă���v�ƍl���Ă��邩��A�ł͂Ȃ����낤���B�u�@�ɓ������ꂽ��������킪�Љ�v�ł́A�����߂����Ȃ��Ƃł͋N���蓾�Ȃ��o�����Ǝv���Ă���̂ł͂Ȃ����B

�@���������������B���R�Ȃ��ߕ߁A����A�s�E�A�q���̏��Y�A�����J���B���s�Ȃ��Ă��鐭���Ǝ��e���u�r21�v�̌������A�J���E�P�b�N�E�C�E�i�ʏ̃h�D�C�j�퍐�i66�j�̌����ł́A����������l���I�ȏo����������Ă���B������Ȃ���A���̘b�����̓��{�Љ�̒��ɓ������ꂽ�Ƃ���ŁA�ǂ�Ȗ��ӎ������L�ł���̂��낤���ƕs���������B���܂�ɂ����̕�炵�Ƃ�������Ă���C�������B

�@�����A�r21�Ŏ�q��q�⊯�Ƃ��ē����Ă����u���X�^�b�t�v�������ؐl�Ƃ��Ė@��ɓo�ꂷ��悤�ɂȂ��Ă���A���͂��̖@��ōق����̂��u�ߋ��ُ̈�ȏo�����v�����ł͂Ȃ��A�Ǝv���悤�ɂȂ����B�_�Ɠ_���Ȃ����̂悤�Ȃ��̂�������ł���B�l�Ԃ��A���l�̋ꂵ�݂ɖڂ������S�������Ƃ��A�����낵�����I�ȃV�X�e�������܂��B���S�A���֗^�A���������̑��������߂邱�Ƃ������������т铹�B�������͍��A�����悤�ȃV�X�e���̓����ɗ����Ă��Ȃ����B���ƈ���ňł̒��Ɋׂ��Ă��܂��ꏊ�ɂ���̂ł͂Ȃ����B���X�^�b�t�����̏،��́A����Ȗ₢�����ɓ���������B

�@7��13���A��43������B�w�����ۂ߂�1�l�̘V�l���ؐl�Ƃ��ēo�ꂵ���B�ΐF�̃N���}�[�i�J���{�W�A�̓`���I�ȃX�J�[�t�j����Ɋ����A�w��̂�������܂����Ă���B���������ƁA���ڂځB�ǂ��ɂł������X�����V�l�Ɍ������B

�@�V�l�́A�����E�i�C�ؐl�i76�j�B�r�Q�P�ŁA�u�����Ɓv�Ƃ��Ď��e���ꂽ�l�X�̐q���S�����Ă����B�����E�i�C���́A����܂Ńh�D�C�퍐�̋��q�̒��ŁA�r21�̐q��S������1�l�Ƃ��āA���x�����O�����������l�����B

�@�r21�Őq���Ŏ�����Ă����X�^�b�t���ؐl�Ƃ��ēo�ꂵ���̂͏��߂Ă������B�����E�i�C������ɁA�@��ɂ͌��X�^�b�t�������������ŏؐl�Ƃ��ēo�ꂵ���B���e���ꂽ�l�X�������c�����u��Q�ҁv���Ƃ���A���X�^�b�t�����́i�{�l�����ڌg����Ă������ǂ����͕ʂƂ��āj��Q��^�������ɗ��B�������ނ�͂��̓��ʖ@��őߕ߂��N�i������Ă��Ȃ��B�����܂ł��u�ؐl�v���B�،��ɂ������Ă��A�ٔ�������́u���ʖ@�삪�ق��̂̓N���[�����[�W�������̎w���I����ɂ������҂ł���A�ؐl�͂���ɂ͂�����Ȃ��v�Ƃ̌��t���������B����A�����@��ł̑i�ǂ����S�ɖƂ��킯�ł͂Ȃ����A��]����Εٌ�l�����Ȃ����邱�Ƃ��ł���B

�@�����E�i�C���́A�����{���Z���N���X�̎�Ȃő��Ƃ��A�t�����X��𗬒��ɘb���A�x�g�i����A�p���������B1973�N�A���t�̒��グ�v���^���ɎQ�������̂����������Ɋv���^���ɐg�𓊂��A���t���ォ��̒m�荇���������h�D�C�퍐�ƍs�������ɂ���B�퍐���r21�ɕ������Ƃ��ĕ��C����O�ɏ������Ƃ߂��l13�ƌĂ����e�{�݂ł������Ă����B

�@�r21�̒��ł������炭�ł����������̋�����A�h�D�C�퍐�ƂƂ��ɂr21�ɈڐЂ��������E�i�C���B�g�D�̒��ŏd�v�Ȗ�����^�����Ă����Ɨe�Ղɐ����ł���B���ہA�����E�i�C�����q��ǂ̒��S�l����1�l�������Ƃ̏؋��������ꂽ�B���������E�i�C���͓����̎����̖����ɂ��āu�d�v�ł͂Ȃ����l��q�₷��S���������v�Ƌ��������B�q��̂Ƃ��Ɏ����͍���͎g���Ă��Ȃ��ƌJ��Ԃ��A�r21�̏A���̃X�^�b�t�̍s���ɂ��Ắu�m��Ȃ��v�ƌ����������B

�\�\�q��ō�����g���Ă���q�⊯�͂�����

�u���͂ق��̐l�̂��Ƃ͒m��Ȃ��B�q��̏ꏊ�͑��̌������痣��Ă��āA���͂����ɑ��荞�܂�Ă�����l��q�₷�邾���ŁA�������瓮�����R�͂Ȃ������B�q�⊯���m�ŘA�����Ƃ肠�����Ƃ͂Ȃ������v

�\�\�q�₪�I���Ǝ��l�����͂ǂ��Ȃ�����

�@�u�悭�m��Ȃ��v

�@�\�\�r21�ɂ͂����̃��j�b�g�i�ǁj����������

�u���͏d�v�ȃ|�W�V�����ɂ��Ȃ������̂Œm��Ȃ��v

�\�\�r21�̌����ɂ��Đ������Ăق���

�u���͂悭�m��Ȃ��v

�\�\�r21�ɂ͑S���ʼn��l���炢�������Ă�����

�u���͂��̂��Ƃ�m��n�ʂɂ͂Ȃ������v

�@�W�X�ƁA�������グ���ɓ��������𑱂��郂���E�i�C���B�����A�r21�̒�����œ����Ă����ȂƂ����A�݂��̎d���̘b�͂��Ȃ������Ƃ��������ɁA����ɗ�������Q�҂ٌ̕�l���A���炾�����B�����ɕ������B�u�����m�낤�Ƃ����A�������Ƃ����A�Ȃ�����Ȃɒm��Ȃ����Ƃ��d�v�������̂��v�B�����p���̂܂܁A�����E�i�C�����������B�u���������m�낤�Ƃ��Ȃ����Ƃ́A���Y�}�̕��j�ɂ��Ȃ��Ă����B�������́A���l�̂��Ƃ��C�ɂ��Ă͂����Ȃ������v

�u���l�̂��Ƃ��C�ɂ��Ă͂����Ȃ������v�B���̌��t�́A�ʂ̂r21�̌��X�^�b�t�̏،��ł��o�ꂵ���B�r21�Ŏ�q�߂Ă����q���E�z�C�ؐl�B�{�l�͔ے肷�邪�A��Q�҂Ƃ��Č����ɎQ�����Ă���u�E�~������ւ̍���ɉ�������Ƃ����w������Ă���B�q���E�z�C���́A�����̊�����u�E�����̂����낵�������v�ƌJ��Ԃ����B�r21�̃X�^�b�t�́A�������K���Ŕ����A���ׂẮu�C�f�I���M�[�v�Ƃ������̓}��w���̈ӎv�ɂ���ē����A�u���̕��傪�������Ă���̂���m�邱�Ƃ��ł����A�����n�̂悤�Ɉ���ꂽ�v�B�K���ƃC�f�I���M�[��j�����҂̉^���́u�E�����̂�҂����������v�B

�@�r21�̎��l�����́A�`�����G�b�N�i�u�L�����O�t�B�[���h�v�j�ƌĂ�鏈�Y��ɘA�s���ꂽ�B��̂߂錊�̂ӂ��ɍ��炳��A1�l�������Ȃ����A�̂ǂ���A����E������A�ډB�����Ƃ��Č��̒��ɕ��荞�܂ꂽ�B�q���E�z�C���́A��q�Ƃ��Ď��l�������`�����G�b�N�֘A�s���Ă����B�|���E�|�g���������A�r�Q�P�Ɏc���ꂽ���l������100�l�P�ʂŏ��Y����w�����o���ꂽ�B���̎��̗l�q���q���E�z�C���͂����،����Ă���B

�u1����100�l���炢�����Y���ꂽ�B���Y�͌ߌ�9�����납��n�܂��āA�钆��2�������܂ł��������B�������͖閾���O�܂łɏ��Y���I����悤�Ɍ����A�Ƃɂ����}�����ꂽ�B�܂��ʼn����N���Ă���̂������Ă���]�T�͂Ȃ������B�����Ƀh�D�C�퍐�����Ă����̂����A�������Ă����̂��C�ɂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ������v

�@�q���E�z�C���͏��Y�S���ł͂Ȃ��������A���̌��i����q�Ƃ��Ėڌ����Ă����Ƃ����B�܂�ŋ@�B�̂悤�ɐl�Ԃ��E���Ă����B�l���邱�Ƃ��A���߂炤���Ƃ������ꂸ�B�]���҂��܂ߕS���\�l�̐l�Ԃ������Ƃ����̂ɁA�����ɐl�Ԃ炵��������܂��]�n�͂Ȃ������B���������A�`�����G�b�N�̏W�c���Y�́A�u���l�̂��Ƃ��C�ɂ��Ă͂����Ȃ��v�V�X�e�����A�s�������Ƃ���܂ōs�����������Ƃ������Ă����B

�@�����E�i�C�����،����I������A�ٔ����̓h�D�C�퍐�ɂ���܂ł̏،����Ċ��z�����߂��B���̍ٔ��ł́A�،��̍Ō�Ƀh�D�C�퍐���������q�ׂ�@���݂��Ă���B�h�D�C�퍐�́A�����̂悤�ɑ傫�������z������ł����C�ɘb���n�߂��B�{���A�ٔ����ɑ��Ċ��z���q�ׂ�̂����A�������ēr�����烂���E�i�C���ɒ��ڌĂт�����`�ɂȂ��Ă��܂��Ă����B���̕ق�10���ȏ�ɂ���B

�@�u�،����āA�����̋L�����ǂ�ǂ��݂������Ă����B�i�ӔC��F�߂Ȃ��j�ؐl�̏،��͂�낵���Ȃ��B�ǂ����A�����^����`���Ăق����B���̂悤�ɁA���j�̑O�ɐӔC��F�߂Ăق����B���Ȃ��̓]�E���肳���J�S�ʼnB�����Ƃ��Ă���̂��B����Ȃ��Ƃł���킯���Ȃ��B100���l�ȏオ���̂��B����̓J���{�W�A���Y�}�̎�Ŏ��̂����A���̓}�ɂ͂��ꂪ�����H�@�������Ȃ������̈ꕔ�������ł͂Ȃ����B���̓p�Y���̈�Ј�Ђ��Ȃ����킹�Ď���������D�̋@��ł͂Ȃ����B���E���A�J���{�W�A���̐l�X���{���̂��Ƃ������Ƒ҂��]��ł���̂��B���Y��`�ɁA�^����`�������Ƃ����������̐S���ז������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����������͋��Y�}�Ɏ���Ă������A���̖@��ł͂����͂����Ȃ��v

�@���̎��Ɍ����Č����A�h�D�C�퍐�̌��t�͂܂��������_�������B�L�Ҏ��ŕ����Ă����J���{�W�A�l�L�҂���͏����Ȕ��肪�N�����قǂ������B�������A�h�D�C�퍐���g�̏،����u���j�̑O�ɂ��ׂĂ̐ӔC���v���̂������̂��͔�����҂��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����B

�@���̌��t���čٔ����̓����E�i�C���Ɉٗ�̍Ď���������B�u�ؐl�́A���������ɘb�������ƈȏ�̂��Ƃ�m���Ă���悤�Ɍ����܂��B�h�D�C�퍐�̘b���āA�t�������邱�Ƃ͂���܂����v

�@�����E�i�C�����A�ӂƊ���グ���B�@��̖�����˂��āA���ڂނ̖ڂ���u�������B�����Đ����ӂ�킹�āu�ƂĂ��c�O�ł��v�ƌ������B�]���ƂȂ����m�l�Ƒ��̂��Ƃ��l����Ɣ߂����B���̎���Ɏ��Ȏq�̂��Ƃ��l����Ɣ߂����B�u����ǁA���܂�ɂ����ׂƂ��Ă����B���̎���A�������͂ǂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�����Ă�������̐l������ł������v�B����܂łƂ͂܂������Ⴄ�A�ʐl�̂悤�Ȑ��B�ׂ��k���Ă�������ǁA����̂����������B���߂āA�����Ă��鎄�����̐S�ɁA�f���ɓ͂��������������B

�@�����A�u�����ƕt�������邱�Ƃ��ł��܂����v�Ƃ����ٔ����̖₢�ɁA�����E�i�C���́u�������A���ꂪ����t�ł��v�Ƃ��������A�،��͏I�������B

�@�����E�i�C������������O�ɁA�ٔ����͏،��ɑ��Ă�����������B����́A�ǂ̏ؐl�ɂ������Ă��邱�ƂŒ������͂Ȃ��B�����A�����������t�ʼn������悤�Ɍ����ٔ��������̓��͏�������Ă����B�u�l�Ԃ̋L���Ƃ������̂ɂ͌��E������܂��B�����������ԑO�̂��Ƃł��Y�����̂ł��B�܂��Ă�70��̂��Ȃ��̋L���͔���Ă��Ă��d���Ȃ��ł��傤�B�@��ɗ��Ă���Ċ��ӂ��Ă��܂��v

�@�����E�i�C���̏،��́A�����̎����𗠕t�����Ȃ������Ƃ����_�ŁA���炩�ɓ��e�̔������̂������B����Ȃ̂ɉ��������t�ŏ،������߂��������ٔ����̐^�ӂ͂킩��Ȃ��B�����A�،��̍Ō�A�����E�i�C�������Ă����S�����������J�����̂͊m�����B�l�Ԃ炵��������ɂ��܂����B30�N�ԁA1�l����ŕ����Ă����S�̈łɁA���̖@�삪�����Ȗ�������Ƃ������̂��낤���B�ٔ����́A������܂��@��̈Ӌ`�ƍl�����̂�������Ȃ��B

��2��@�|���E�|�g���ʖ@��T���L�@�A�@�@�@�@2009�N6��29��

�@�@�T���҂ŐȂ����܂����J���{�W�A���ʖ@��̗l�q�B

�@�@�K���X�̌������ɖ@�삪���遁�J���{�W�A���ʖ@���

| |

| �@�����ʖ@��ŏ،������Ƃ̃����E�i�b�g���� ���J���{�W�A���ʖ@���  |

|

| ������Œ܂��͂��ꂽ���Ƃ�������邽�� �����ɂȂ����`�����E���C���� ���J���{�W�A���ʖ@��� | |

| |

| ���u�Ȃ��ǂ��ŏ��Y���ꂽ�������Ăق����v�� �퍐�ɐq�˂��u�E�~������ |

�@6��29���A������34��𐔂��A���悢��c�[���X���������Ǝ��e���iS21�j�Ɏ��e����Ă�����Q�҂��،���ɗ����ƂɂȂ����B�J���E�P�b�N�E�C�E�퍐�̎w�߉��ŁA���ۂɑߕ߂���A������A�g�������狖����Ȃ��S�����Ă����l�X���A�A���A�@��ŏ،��������B��������܂����X�����L���ł���B

���́A���̌�������{�́A�����Đ��E�̐l�X�ɒ��ڌ��Ăق����ƐS����v�����BS21�̔�Q�҂��o�삵�����Ƃ́A���{�ł��j���[�X�œ`����ꂽ�悤�����A�v�_��`���邾���̕ł͓͂��Ȃ��A��Q�҂�����1��1�̌��t�̏d�݂������Ƒ����̐l�ɒm���ė~���������B�k���鐺���A���ӂ��܂��A���݂��߂��O���A���肵�߂����Ԃ����A�܊��̂��ׂĂŌ��ĕ����Ċ����ė~���������B���߂āA���̖@�삪�����ŊJ�����悩�����̂ɁA�Ǝv�����B

�@1975�N����79�N�܂łɁA�����炭1��4000�l�ȏオ�ߕ߁E�A�s����A����̉ʂĂɏ��Y���ꂽ�Ƃ���S21�B�|���E�|�g���������A�x�g�i���R����s�ɔ����Ă���ƁA���S�l�P�ʂ̑�ʏ��Y���s����悤�ɂȂ����Ƃ����B�����ł������J���E�P�b�N�E�C�E�퍐�́u��ʏ��Y�v�ɂ��Ă����،����Ă���B

�@�u�i�������O�́j1979�N1�����߂ɂ́A��i�ł������k�I���E�`�A����w���e�҂͂��ׂď��Y����x�Ƃ̎w�߂��o���B���̏��Y�͖��炩�ɂ���܂łƈႤ�ړI�������B��w���́A�x�g�i���R�Ɏ��������������邩������Ȃ��ƍl���A���e���Ɏ��l���c���Ă����Ă͂����Ȃ��ƍl����悤�ɂȂ����B���͓����A����́A�V�������l����ʂɓ��邽�߁A�X�y�[�X���K�v�Ȃ̂��낤�Ǝv���Ă����B����܂ł��A���e�������ӂꂩ����̂�h�����߂Ɏ��l�����Y���Ă������炾�B�����A���̐����͊Ԉ���Ă����B�x�g�i���R����s�ɔ����Ă��邱�Ƃ����͒m��Ȃ������v

�@�ƂĂ��l�Ԃ��l�����Ƃ͎v���Ȃ��悤�ȗ��R�ɂ��E�C���B���ʂƂ��āA��������S21�ɍŌ�Ɏc�������l�͉��l�������̂��B���݂̋s�E�����قɂ��ƁA�J���E�P�b�N�E�C�E�퍐�炪����������AS21�ɓ��ݍ��x�g�i�����炪���������̂�14�l�̈�̂������B�����A�퍐�́u4�l�̎��l��q��̂��߂ɐ������Ă������B���Ƃ͂��ׂď��Y�̂��߂ɃL�����O�t�B�[���h�ɑ������v�Əq�ׂĂ���B

�@����A���������Q�҂Ƃ��ď،��ɗ������̂́A���������E�C����ՓI�ɂ܂ʂ��ꂽ�l�X���B�ނ�́A��ƂȂǂ̌|�p�Ƃ��邢�̓��J�j�b�N�������B���Ɍ|�p�Ƃ́A�|���E�|�g���̏ё���⒤���𐧍삷�邽�߂̍�Ƃ𖽂����A�����Ȃ��炦���B��s�ɋ���ȃ|���E�|�g�̏ё����f����B���͎҂̂���Ȍ����~�䂦�ɁA����ɂ��ނ�͒n�����琶�҂����B