プラムディヤ・アナンタ・トゥールとその時代(下)

著者 押川典昭

定価4500円+税

ISBN978-4-8396-0344-1 C3022 Y4500E

A5上製・632ページ / 155×215×36 788g

[関連書]

[関連記事]

2008年2月 押川さんが「読売文化賞」を受賞

2025年11月3日、第79回毎日出版文化賞の特別賞をいただきました!

過酷な労働と理不尽な暴力が支配する流刑地ブル島に一〇年あまりつながれた作家は、参照すべき資料もなく、渾身の歴史小説を書き上げた。プラムディヤの世界的な評価を決定づけた『人間の大地』四部作である。それはどのように書かれ、どのように島から持ち出されたのか。独裁政権によるたび重なる発禁を受けながら、小説は、どのように読まれ、国境を越え、いかにして世界文学となったのか。政治権力とのあやうい緊張に身をさらしながら、ペンを武器として闘い抜いた作家の姿を描く。

「プラムディヤが流刑先であの大河小説「ブル島四部作」を書いたという伝説がある。

その詳細をこの本で知ることができた。やはり偉大な人物であったと感動する。

それと同時に、本国にもまだない細密な伝記が日本人の手で書かれたことにも感動する」

池澤夏樹

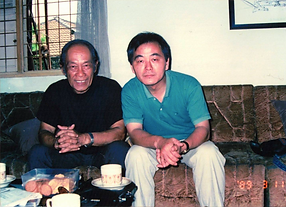

写真 : 筆者とプラムディヤ

著者プロフィール

1948年 宮崎県生まれ

訳書『牢獄から牢獄へ Ⅰ』(タン・マラカ 鹿砦社 1979)

『牢獄から牢獄へ Ⅱ』(タン・マラカ 鹿砦社 1981)

『果てしなき道』(モフタル・ルビス めこん 1980)

『ゲリラの家族』(プラムディヤ・アナンタ・トゥール めこん 1983)

『人間の大地』(プラムディヤ・アナンタ・トゥール めこん 1986)

『すべての民族の子』(プラムディヤ・アナンタ・トゥール めこん 1988)

『足跡』(プラムディヤ・アナンタ・トゥール めこん 1998)

『ガラスの家』(プラムディヤ・アナンタ・トゥール めこん 2007)

『アルジュナは愛をもとめる』(ユディスティラ・ANM・マサルディ めこん 1992)

『アルジュナ、ドロップアウト』(ユディスティラ・ANM・マサルディ めこん1995)

共著『東南アジアの思想』(弘文堂 1990)

『東南アジア文学への招待』(段々社 2001)

Reading Southeast Asia(Cornell University, Southeast Asia Program. 1990)

Seribu Tahun Nusantara(Kompas. 2000)

ブル島四部作(『人間の大地』『すべての民族の子』『足跡』『ガラスの家』)の翻訳で第59回(2007年度)読売文学賞受賞

[目次]

第五章 政変まで 一九六〇年ー一九六五年

『インドネシアの華僑』と二度目の逮捕投獄

スカルノと「指導される民主主義」

アジア・アフリカ作家会議執行委員会

「ルンテラ」編集人になる

歴史家・文学史家として

「ニャイ物語」の世界

自然としてのジャワ語、意志としてのインドネシア語

『わたしをカルティニとだけ呼んで』と『浜の娘』

「伐採する=一掃する」という攻撃的修辞法

ハムカ作『ファン・デル・ウェイク号の沈没』の剽窃問題をめぐって

『サストラ』文学賞拒否問題とH・B・ヤシン批判

「社会主義リアリズムとインドネシア文学」

「文化宣言」をめぐって

革命的文学芸術会議

文学教育について

短編「ハンマーおじさん」など

破局の前夜

第六章 三たび政治囚として 一九六五年ー一九七九年

三度目の逮捕投獄

九月三〇日事件

「国家の敵」となる

サレンバ特別拘置所

happy land somewhere――ヌサカンバンガンからブル島へ

流刑地ブル島

「凧揚げをするように」

執筆許可――スミトロ司令官との対話

大統領の手紙

ブル島で書く

滅びの物語『逆流』

『人間の大地』――「歴史を再想像する」

「元従軍慰安婦」の記録とメモワール

B級政治囚の釈放

政治囚釈放をめぐる国際関係

最後の船で

第七章 強権に確執を醸す 一九八〇年ー二〇〇六年

ETというパーリア

ハスタ・ミトラ社と『人間の大地』

発禁をめぐって

ブル島四部作はいかに読まれ、あるいは攻撃されたか

『ある啞者の孤独の歌』

正史を相対化する物語

家族基金

かたくなな夫、無関心な父

マグサイサイ賞をめぐって

スハルト独裁の崩壊のあとで

民主人民党

栄誉と反撥と

「わたしはネルソン・マンデラではない」――謝罪と和解をめぐって

ハシム・ラフマン、ユスフ・イサクとの別れ

第八章 エピローグ

怒りに身を焼かれて

最期のとき

ふたたび、最初に戦場に立つ者

あとがき

プラムディヤ作品リスト

事項索引

人名索引

略語一覧

写真引用一覧

参考文献と資料

プラムディヤ・アナンタ・トゥール略年譜

第五章 政変まで 一九六〇年ー一九六五年

『インドネシアの華僑』と二度目の投獄

一九六〇年代に入ってまずプラムディヤが直面したのは、中国系住民を擁護した著書『インドネシアの華僑』をめぐる筆禍事件である。

彼が革命中国に決定的な影響を受けたことはすでに見てきた通りだが、もともとインドネシアの中国系住民(華僑・華人)に格別な共感を抱いていたわけでない。それは小説のなかの中国人の描き方にも見てとることができる。

たとえば、短編集『夜明け』(一九五〇)に収められた「復讐」の最後の描写。独立革命中、外出禁止令の出ている深夜、無人の路上で、スパイの疑いで惨殺され打ち棄てられたハジ(メッカ巡礼を行なった者)の死体を犬たちが喰らう場面だが、その犬の飼い主は目抜き通りに軒を連ねる中国人である。《このときは中国人の犬が人間の肉を喰らっていた》(Subuh : 66)。「この」「ときは」「中国」「人」「犬」「人間」「肉(しかもそれは敬虔なムスリムの人肉!)」「喰らう」の八語から構成される、一行だけ独立した文が喚起するのは、中国人への強い負のイメージであろう。「復讐」には、つり目(キツネ目)の中国人、計算高い中国人という型どおりの表現も見られる(Subuh : 44)。あるいは、小説『汚職』(一九五四)で、官吏の〈わたし〉が政府発注の備品代のコミッションを要求し、贋金をつかまされるのは中国人の会社経営者である。

こうしたプラムディヤの描き方は、インドネシアの文学作品における中国人の表象として特殊なものではない。日本の占領統治下の庶民の暮らしを綴ったイドゥルスの連作短編「地下の落書き」でも、中国人は異質な存在としてステレオタイプ化され(チャーチルのように太った中国人、駅員にカネを渡して日本人専用の列車に乗る中国人、等々)否定的な視線で描かれる。むろん彼らの描写に作為や悪意があるというのではない。そういう中国人は現に存在したのであって、プラムディヤもイドゥルスもただ事実を事実として書いただけなのだろう。

逆に言えば、善良な中国人や、インドネシア社会の片隅で貧しさに打ちひしがれる中国人も存在したので、それは独立革命期にブロラのトゥール家に支援を惜しまなかった中国人が登場する『夜市ではなく』や、『ゲリラの家族』の貧しい妹弟に援助の手を差し伸べる中国人商人、あるいは短編「わがカンプン」で祖国で死ぬことを願う中国人に見る通りである。いずれにせよ、中国人に対するプラムディヤの態度は、敵対的ではないにしても、インドネシア社会が中国系住民に向けてきたまなざしから大きく逸脱するものではなかった。

その彼が『インドネシアの華僑』で中国人の戦闘的擁護者として登場するわけだが、一九五〇年代を通じて、中国系住民に対するプラムディヤの認識がどのような経路をたどって変化していったのか、彼の具体的な言説を検証することによって明らかにするのは難しい。たしかに、一九五六年の訪中は彼に大きな影響を与えた。しかしそれがインドネシアの中国系住民に対する認識の変化にただちに作用したとはかならずしも言えないのである。それは、先述したように、五七年一二月、国民動員省のアドバイザーになった彼が、西ジャワでの勤労奉仕による道路補修に際して、「外国にルーツを持つ者」(中国系住民)が参加しなかったことをもって、彼らの態度は不誠実であると結論づけたことからもわかるだろう。筆者の知る範囲では、ブキドゥリ刑務所を出てから一九五〇年代末までの一〇年間――それは中国系住民を排斥する動きが強まった時期でもあった――に、中華人民共和国および中国文学、インドネシア華人文学について書いた文章はあっても、インドネシアの中国系住民を主題としたエッセイ、評論は見当たらない。

では、国内で強い批判を浴び、大きな不利益をこうむることが予想されたにもかかわらず、なにが彼をして『インドネシアの華僑』を書かせたのか。