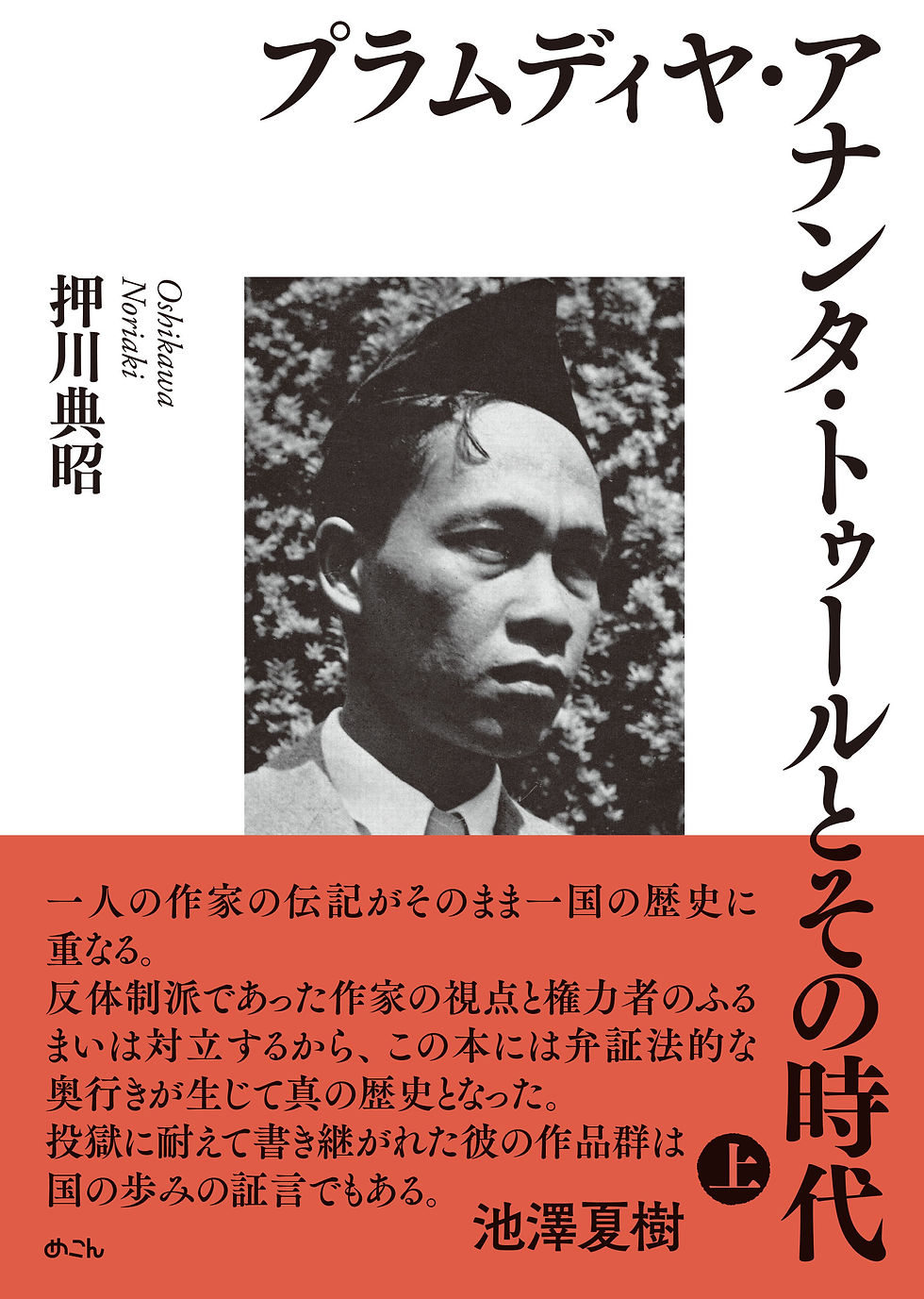

プラムディヤ・アナンタ・トゥールとその時代(上)

- Aya Kimura

- 9月2日

- 読了時間: 9分

更新日:9月22日

押川典昭

定価4500円+税

ISBN978-4-8396-0343-4 C3022 Y4500E

A5上製・564ページ

155×215×32 722g

NDC990(その他の文学)

二〇世紀アジアを代表する作家プラムディヤ・アナンタ・トゥール。その八一年の生涯はオランダの植民地支配、独立後の新国家建設、スハルトによる独裁的支配まで、インドネシアが歩んできた歴史と重なる。その間、彼は三度におよぶ牢獄と流刑生活のなかで、さまざまな物語を紡ぎだし、作品は四〇を超える言語に翻訳され世界的な名声を獲得した。作家はいかに誕生し、いかに生き、いかに闘ったのか。豊富な資料をもとに、彼の生涯と時代との格闘をいきいきと描きだす世界初の本格評伝。

一人の作家の伝記がそのまま一国の歴史に重なる。

反体制派であった作家の視点と権力者のふるまいは対立するから、この本には弁証法的な奥行きが生じて真の歴史となった。

投獄に耐えて書き継がれた彼の作品群は国の歩みの証言でもある。池澤夏樹

押川典昭(おしかわ のりあき)

1948年 宮崎県生まれ

訳書『牢獄から牢獄へ Ⅰ』(タン・マラカ 鹿砦社 1979)

『牢獄から牢獄へ Ⅱ』(タン・マラカ 鹿砦社 1981)

『果てしなき道』(モフタル・ルビス めこん 1980)

『ゲリラの家族』(プラムディヤ・アナンタ・トゥール めこん 1983)

『人間の大地』(プラムディヤ・アナンタ・トゥール めこん 1986)

『すべての民族の子』(プラムディヤ・アナンタ・トゥール めこん 1988)

『足跡』(プラムディヤ・アナンタ・トゥール めこん 1998)

『ガラスの家』(プラムディヤ・アナンタ・トゥール めこん 2007)

『アルジュナは愛をもとめる』(ユディスティラ・ANM・マサルディ めこん 1992)

『アルジュナ、ドロップアウト』(ユディスティラ・ANM・マサルディ めこん 1995)

共著『東南アジアの思想』(弘文堂 1990)

『東南アジア文学への招待』(段々社 2001)

Reading Southeast Asia(Cornell University, Southeast Asia Program. 1990)

Seribu Tahun Nusantara(Kompas. 2000)

ブル島四部作(『人間の大地』『すべての民族の子』『足跡』『ガラスの家』)の翻訳で第59回(2007年度)読売文学賞受賞

目次

第一章 故郷ブロラ 一九二五年ー一九四二年

故郷の風景

父と母の肖像

ブディ・ウトモ学校

絶対的家長、あるいは左派ナショナリスト

《インドネシア》の発見

最初に戦場に立つ者

ブディ・ウトモ学校で学ぶ

割礼とムスリムの夢

私学校条例反対闘争

「それから彼が生まれた」

読書

父と母の亀裂

闘う父、変節する父

進学の夢

スラバヤのラジオ専門学校で学ぶ

『ブロラからの物語』

第二章 日本軍占領下で 一九四二年ー一九四五年

ジャワ島攻略戦

「あきらめた彼女」

「解放者」ニッポン

占領下の父トゥール

母の死と旅立ち

ジャカルタに出る

タマン・デワサで学ぶ

同盟通信社で働く

上司・俣野博夫

「私の大学」

日本軍占領下で

インドネシア語の整備と普及

タマン・デワサの閉校

ロームシャとヘイホ、ケンペイタイ

啓民文化指導所と武田麟太郎とハイリル・アンワル

文学と検閲

速記者になる

同盟通信社に復帰する

退職、放浪、そして終戦

第三章 独立革命期 一九四五年ー一九四九年

インドネシア独立宣言

革命の始まり

アナーキーな渦のなかで

アミル・ハムザの死

共和国軍に加わる

「スラバヤ」と「復讐」

『ブカシ川の岸辺で』

除隊をめぐって

『自由インドネシアの声』

リンガルジャティ協定

最初の投獄と「ガドガド」

ブキドゥリ刑務所と『無力な者たち』

釈放のとき

『無力な者たち』と『死の家の記録』

創作活動へ

「ブロラ」と「クランティル通り二十八番」

スタインベックとサロイヤン

『追跡』と『ゲリラの家族』

主権移譲までの軍事と外交をめぐる戦い

ふたたびブロラから

第四章 文学と政治の間で 一九五〇年代

未完の革命

ブキドゥリ刑務所を出る

結婚

父の死と『夜市ではなく』

新たな家長として

バライ・プスタカに勤める、あるいは四五年世代について

配信代行業ドゥタ

グランガン・グループとレクラ

「文学における美」「苦いリアリズム」「道具としての文学」

攻撃的論争家

オランダ行き

『汚職』と『金歯の恋人ミダ』

バンドゥン会議と文化自由会議

五五年総選挙で白票を投じる

離婚、そして再婚

『ジャカルタからの物語』

マクシム・ゴーリキー『母』 を訳す

中国訪問

「革命的文学をめざして」

文学から政治へ――吊り橋と大統領構想

『南バンテンでのある出来事』

第一回アジア・アフリカ作家会議に出席する

中国再訪

レクラに加入する

「ある農夫の死」

故郷ブロラ 一九二五年ー一九四二年

オランダ植民支配の末期、ジャワ島中部の小さな町に生まれたプラムディヤは、ジャワ語とジャワ文化の強い影響を受けて育った。このことはインドネシア語を文学言語とする彼の作家生活において、ジャワ語・ジャワ文化とどのように向き合うのか、という生涯にわたる問題をつきつけることになる。ラディカルな民族主義者でありまた寡黙な絶対的家長であった父への称讃と反撥、そんな父との葛藤に苦しむわが子を全面的に受け入れてくれた母への愛慕。それは青少年期の彼の生活に光と影を与えた。本章では、植民地末期のインドネシア社会、故郷の暮らし、オランダからの独立を希求するローカルリーダーの父の闘いと挫折、破綻に瀕した家族生活、そのなかで一七歳までを過ごしたプラムディヤがどのように自己形成をはかったのかを描く。

故郷の風景

プラムディヤ・アナンタ・トゥールは一九二五年二月六日金曜日、インドネシア(植民地オランダ領東インド)、ジャワ島中部の内陸の町ブロラで生まれた。男五人、女三人の八人きょうだいの長男(長子)である。八人のほかに、太平洋戦争中、日本軍による占領時代の初期に、生後半年で亡くなった末の妹がいる。末妹までは一六歳の年齢差がある。学校教師の父は東ジャワ、母は中ジャワ出身で、ともにジャワ人、母語はジャワ語である。

プラムディヤというのはまことに稀有な名で(その由来についてはあとで触れる)、おそらく唯一無二のものと言ってよいだろう。トゥールは姓、アナンタはミドルネームに相当すると言えばよいか。七人の弟妹も、姓を持つことが少ないジャワ人の慣習としてはめずらしく、全員がトゥール姓を名乗った 。このことは、後述するように、一九六五年の政変に際して、とりわけ四人の弟たちに苛酷な運命を強いることになる。彼は子ども時代、両親から〝ムック〟または〝マムック〟、弟妹からは〝マス・ムック〟(ムック兄さん)、長じては周囲の者たちから親しみをこめて〝プラム〟と呼ばれた。

ブロラは植民地時代も現在も、中ジャワ州ブロラ県の県都である。ブロラ県は中ジャワ州の東の端に位置し、現在の人口はおよそ九二万人(二〇二三年統計)。古くから、おもな生業は農業であるが、石灰岩質の土壌で土地の生産性は低い。主食の米を例にとれば、一九二〇年の水稲の一ヘクタール当たりの収穫量は、中ジャワ州の全三二県で下から三番目であり、独立後の統計でもこの数字はほぼ変わらない(加納 一九八八、 一四一、一五五ページ)。農業につぐ産業は林業、とりわけ高級家具の材料に用いられるチーク材の生産である。ブロラ産のチーク材は、高品質をもって知られ、一九二〇年代には土地面積の約四割をチーク林が占め、いまでも深いチークの森が広がっている。しかしオランダの統治下では、ブロラのチーク林はほぼすべて植民地政府の管理下に置かれて、取り引きはヨーロッパ人と中国人が独占し、土地の住民は森に入って焚き木を集めることさえ厳しく制限されていたから、住民が豊かな森の恵みに浴することはなかった。

総じて、〝貧しいブロラ〟、それがブロラを語るときの枕詞のようになっていた。一九四五年から四九年にかけてのインドネシア独立革命期、オランダ軍の捕虜収容所に囚われていた兵士が(夢のなかで釈放され)、ブロラに帰還して家族と再会するプラムディヤの短編小説「ブロラ」では、列車から見える故郷はこう語られる。

ブロラだ、友よ。ブロラ! きみはブロラに行ったことがあるだろうか。あの貧しいことで有名な町に。あとでわたしが話して聞かせよう。さあ、クンドゥンの岩山が見えてきた。荒々しい山だ。黄色く色あせてきた巨人の屍のようだ。そして、友よ、あの臭い! 住民たちを悩ませる臭い。臭い、そして貧困。ここではそれがもう伝統になっているみたいに、人びとは貧しさのうちに暮らさねばならないのだ。なぜなら、ここでは、週に一回でも肉を買うことのできる者は、もはや庶民とは言えず、それだけでもう〝貴族(ンドロ)〟なのだから。肉屋は別だが(Subuh : 8)。

ブロラの町の中心には、いまも昔と変わらず、アルンアルンと呼ばれる広場と県知事の公邸があり、そこから三〇分も歩けば東西南北どちらでも郊外に抜ける。アルンアルンからは東ジャワや北海岸へ通じる道路が伸び、東に向かえば、東ジャワ州との境には名曲《ブンガワン・ソロ》に歌われるソロ川の悠久の流れがあり、四〇キロほど北上すればジャワ海の港町ルンバンに至る。ルンバンへの途次には、チークの森を切りひらいてつくられたカルティニ(一八七九‐一九〇四)の墓所がある。インドネシアの女性解放運動の先駆者として知られるカルティニは、プラムディヤが敬愛してやまないヒロインであり、後年その評伝を書くことになる。

生まれたのは、アルンアルンから南に伸びるカリワンガン通り(現在のメーステル・イスカンダル通り)に面した借家である。この寓居は小学校の校長としてブロラに赴任した父が借りて住んでいたもので、プラムディヤの誕生後まもなく新しい家に転居している。新居の住所は、ブロラの市街地から南西の方角に下ったところにあるジュティス村、現在の地名で言えば、ジュティス地区スンバワ通り四〇番地。このころ、父がルンバン在住の中国人商人から三九〇ギルダーを借りたとの証文(一九二四年七月二〇日付け)が残されているが、建築資金に充てたものではなく、後述するブディ・ウトモ学校の運営資金として借りたお金のようである 。

プラムディヤにとって故郷ブロラの記憶は、一七歳まで暮らしたスンバワ通りの家への強い愛着と切り離すことができない。ブロラの市街地のにぎわいから外れた一角にあるこの家は、いつでも彼が還るべき場所であり、彼の作品にくり返し登場する原点である。

彼の初期の代表作に、故郷の人びとの暮らしを愛惜をこめて綴った短編集『ブロラからの物語』(一九五二)がある。そのなかの第一編「失われしもの」で、彼はこう書いている。

わが家の前からは暗緑色の竹藪の梢が見えた。風が吹くと梢は手招きするように揺れた。ときには風の鳴る音にまじって竹の梢たちの奏でる寂しげな音色が聞こえた。そしてその景色と音声のすべてがしばしば幼いわたしを恐れさせた。すぐにわたしは母の膝に駆け寄って、泣いた。

いまでもまだ、わたしの耳に「なにを泣いてるの」という母の声が聞こえる。

それから、もはや娘のころのように柔らかくはない母の手がわたしの痩せた頬をなでた。それにわたしの幼児らしい、まだろれつのよく回らない声が、しゃくり上げながら、こう答える。

「母さん。竹が泣いてる」

すると母はわたしを抱き上げて膝の上に乗せ、こう慰めるのだった。

「泣いてはいませんよ。泣いてなんかいません。あれは歌ってるの」

それから母は自分で歌い始めた。いつもわたしの恐れと、悲しみと、憎しみを鎮めてくれた美しい歌(TDB : 15-16)